| | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение)

9У-64 / РН40

Легкая тактическая атомная бомба с зарядом регулируемой мощности разработки ВНИИП (ныне - РФЯЦ-ВНИИТФ, Минсредмаш СССР, г.Снежинск). Бомба принята на вооружение к 1983 г. по западным данным (вероятно, в 1980-1982 г.г.). Серийное производство велось на Приборостроительном заводе в г.Трехгорный.

В некоторых источниках указан индекс 8У-64 - с учетом хронологии создания изделий, возможно, этот индекс ошибочный.

Визуально бомба РН40 подобна бомбе РН28. На фото бомба РН28 на выставке "70 лет атомной отрасли" в Манеже в Москве, 2015 г. (https://pfc-joker.livejournal.com/)

| | | | | | | | | | ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕ (данные за 1997 г.) Тяжелый бомбардировщик - последний советский серийный тяжелый бомбардировщик с поршневыми двигателями - копия американского B-29. Разработка дальнего бомбардировщика в КБ А.Н.Туполева по проекту ДВБ-202 велась в 1945-1947 годах. Но в итоге по личному указанию И.В.Сталина КБ разработало точную копию американского бомбардировщика B-29. Прототип Б-4 совершил первый полет 19 июня 1947 г. (пилот - Н.С.Рыбко). Серийное производство начато в июле 1947 г. Государственные испытания закончены в 1948 г. Поступает в части дальней авиации с 1949 г. (185-й дальнебомбардировочный авиаполк в Полтаве и 890-й дбап в г.Казань). Самолет производился на заводе №22 в г.Казань, №18 в Куйбышеве и №23 в Филях под Москвой до 1951 г. Всего выпущено ок.1000 экз. Ту-4. | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (в работе)

ЛМУР / изделие 305

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) разработки КБ машиностроения (г.Коломна). Наименование «ЛМУР» впервые появилось в источниках в 2007 г. Контракт на разработку ракеты "изделие 305" был заключен в 2012 г.

Ракета «Изделие 305» ЛМУР была изначально разработана КБМ в интересах ФСБ России для оснащения специальных вариантов вертолетов Ми-8 (Ми-8МНП-2 и другие) авиации ФСБ/ Ракета создавалась на основе длительно разрабатывавшейся для Министерства обороны России авиационной ракеты «Изделие 79», которая была заказана, видимо, в качестве аналога известной британской ракеты Brimstone.

Серийное производство ракет ЛМУР было начато для ФСБ в 2016 году, после чего ракета начала также закупаться для вертолетов армейской авиации ВКС России, и, была успешно применена ВКС с модифицированных боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52 в боевых действиях в Сирии. В 2020-2021 г.г. ракета ЛМУР рассматривается в качестве одного из основных видов управляемого вооружения модернизированных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М ВКС, и в том числе демонстрируется на форуме «Армия-2021» в составе вооружения вертолета Ка-52М. На форуме «Армия-2021» ракета выставлена под индексом «305Э», что свидетельствует о получении ею и паспорта экспортного образца.

Впервые ракета была продемонстрирована публике на военно-техническом форуме «Армия-2021» в августе 2021 г. В 2021 г. завершились Государственные испытания ракеты. В сентябре 2022 г. в СМИ появилась информация о принятии ракеты на вооружение фронтовой авиации ВКС России. Ракета широко применяется в ходе СВО.  Ракета ЛМУР / "изделие 305" на выставке "Армия-2023", август 2023 г. (фото - Интернет). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (в работе)

Ту-95ЛАЛ / заказ 247

Ту-119 (проект)

Экспериментальный самолет с ядерной энергетической установкой. Постановление Совмина СССР о начале работ по созданию ядерной авиационной силовой установки (ЯСУ) вышло 12 августа 1955 г. Предполагалось, что после проведения исследовательских работ и опытных проектов через некоторое время удастся выйти на создание самолетов с ядерной силовой установкой. Работы по проектированию ЯСУ выполнялись в КБ Н. Д. Кузнецова и в КБ А. М. Люльки. Самолёты проектировались в КБ А. Н. Туполева и КБ В. М. Мясищева. Работы по авиационному реактору выполнялись в Курчатовском институте под руководством академика А. П. Александрова.

На первом этапе работ создавался наземный стенд для отработки авиационной ядерной силовой установки. 28 марта 1956 г. Постановлением Совмина СССР заданы работы по созданию летающей лаборатории на базе бомбардировщика Ту-95М в КБ А.Н.Туполева. Ставилась задача поднять в воздух ядерный реактор, обеспечить его биологическую защиту и получить соответствующие замеры и опыт летной эксплуатации. В 1958 г. наземный стенд был подготовлен и начались работы по подготовке Ту-95ЛАЛ (заказ 247) с ядерным реактором в грузоотсеке. Реактор был оснащён гидравлическими подъёмниками для удобства обслуживания. Первый пуск реактора наземного стенда был произведён на Семипалатинском полигоне в 1959 г.

Самолёт был переоборудован к 1961 г. и с мая по август 1961 г. на самолете Ту-95ЛАЛ было выполнено 34 полёта. Полеты самолета-стенда выполнялись как с "горячим", так и с "холодным" реактором. В основном, проверялась биологическая защита кабины экипажа. По результатам испытаний было принято решение о продолжении работ по теме создания самолета с ЯЭУ - было начато проектирование самолета «119» (Ту-119). ТТХ и описание в основном приводятся по самолету-лаборатории Ту-95ЛАЛ. Данные по проекту Ту-119 приводятся с указанием этого проекта.

Самолет-летающая лаборатория Ту-95ЛАЛ, 1986 г. (фото В.Кудрявцева, "Популярная механика") | | | | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение) Ту-22М0 / самолет АМ / изделие 45-00 - BACKFIRE-A Ту-22М1 / изделие 45-01 - BACKFIRE-A Ту-22М2 / изделие 45-02 / Ту-26 - BACKFIRE-B Ту-22М3 / изделие 45-03 - BACKFIRE-C | |

Ту-22М4 / изделие 45-04 - BACKFIRE-C mod.

Ту-22М5

Ту-22МР / изделие 45-09 - BACKFIRE-D

Ту-22М3М / изделие 45-03М - BACKFIRE-E

| |     | | | | Средний бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, носитель крылатых ракет. Разработан ОКБ-156 А.Н.Туполева. Главные конструкторы - изначально - Д.С.Марков, с 1992 г. - Б.Е.Леванович. По состоянию на 2013 г. главный конструктор Ту-22М3, Ту-22МР и модификаций - Александр Юрьевич Коренев ( источник). Разработка самолета "АМ" / "изделие 45" начата по Постановлению СМ СССР № 1098-378 от 28.11.1967 г. на базе проекта самолета "145" и декаларировалась как глубокая модернизация Ту-22К с установкой на самолет крыла с изменяемой геометрией. Постановлением устанавливался срок готовности самолета - ко второму кварталу 1969 г. Макетная комиссия приняла эскизный проект в октябре-ноябре 1967 г. Одновременно было принято решение строить опытную серию в десять самолетов Ту-22М0 на Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова (ныне - КАПО им.С.П.Горбунова) с двумя вариантами космоновки хвостовой части саолета - без пушечной установки и с нею.

Первый прототип Ту-22М / "изделие 45-00" выпущен 10 апреля 1969 г. и совершил первый полет 30 августа 1969 г. (командир экипажа - В.П.Борисов). До конца 1972 г. завершен выпуск опытных Ту-22М0. Самолеты использовались для проведения испытаний и доводки проекта. Пять самолетов Ту-22М0 поступили в Рязанский центр боевой подготовки и применения ДА СССР.

Решение о модернизации и создании самолета Ту-22М1 принято в декабре 1969 г., проектирование велось в 1970 г., а 28 июля 1971 г. совершен первый полет первого Ту-22М1 и начато производство малой серии предсерийной машины Ту-22М1 (1971 г., 9 шт., в строевые часи ВВС не поступали, как и Ту-22М0). Первый полет серийной модификации Ту-22М2 - 7 мая 1973 г. Серийное производство Ту-22М2 начато в 1972 г. Поступление в части ВВС Ту-22М2 началось в 1975 г. Официально Ту-22М2 принят на вооружение в августе 1976 г. Производство велось на Казанском авиазаводе №22 им.С.П.Горбунова. Подробней см. раздел Модификации (ниже).

Существует альтернативная версия строительства Ту-22М0 (ист. - http://aviaforum.ru) согласно которой первые два прототипа Ту-22М / "изделие 45" построены опытным производством ОКБ А.Н.Туполева - заводом №156 (ММЗ "Опыт", г.Москва). Первый Ту-22М / "изделие 45" выпущен 10 апреля 1969 г. и ныне находится в киевском музее авиации с бортовым №156 красный. Мы придерживаемся официальной точки зрения.

Ту-22М3 BACKFIRE-C, борт №11 красный (http://www.airwar.ru) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2016 г. (стандартное пополнение)

Ту-214Р / изделие 411

Самолет комплексной радиотехнической и оптической разведки. Разработан ОАО "Туполев" на базе гражданского самолета Ту-214. Производится ОАО "КАПО им.Горбунова" (г.Казань). Контракт на изготовление макета и двух самолетов Ту-214Р в рамках выполнения ОКР "Фракция-4" подписан с ГУ Генштаба Министерства обороны России 29 ноября 2002 г. Согласно контракту самолеты после проведения испытаний и доработок должны были быть переданы в эксплуатацию ВВС России до 15 ноября 2008 г. По состоянию на декабрь 2006 г. первый экземпляр находился в достройке на КАПО, а второй экземпляр достраивался пока как самолет-ретранслятор там же. Сдача первого самолета заказчику планировалась на 2007 г., но из-за неготовности БРЭО постройка самолетов значительно отставала от графика.

Первый полет головного самолета RA-64511 совершен 24 декабря 2009 г. Выполнил первый полет экипаж в составе: командир корабля А.И.Журавлев, второй пилот - С.Ю.Шеффер, бортинженер - Э.Б.Волков, штурман - Е.А.Кудрявцев, бортрадист - И.А.Никулин, инженер - В.Н.Филимошкин. В течение 2011 г. проходили летно-конструкторские испытания первого экземпляра Ту-214Р. По состоянию на май 2012 г. самолет с установленным комплексом оборудования находится на базе ЛИИ ВВС в Раменском и по неподтвержденным данным начал проходить программу Государственных испытаний.

В 2010 г. в цехе окончательной сборки КАПО второй экземпляр достраивался уже в качестве Ту-214Р для Министерства обороны России. По состоянию на апрель 2012 г. второй экземпляр находится там же пока без комплекса РЛС бокового обзора. Согласно годовому отчету КАПО за 2011 г. сдача самолетов ВВС планируется на 2013 и 2014 г.г. соответственно (в конце 2009 г. планировалось передать самолеты заказчику в 2011 г.). Самолет достроен к концу 2014 г. и первый полет совершил видимо в конце 2014 г.

| | | | | | | ДАННЫЕ НА 2013 г. (стандартное пополнение) Комплекс П-750 / 3К25 "Метеорит-М", ракета 3М25 "Гром" - SS-NX-24 SCORPION

Комплекс "Метеорит-А", ракета 3М25А "Гром" / Х-80 / изделие 255 - AS-X-19 KOALA

Комплекс "Метеорит-Н", ракета 3М25Н "Гром"- SSC-X-5 SCORPION

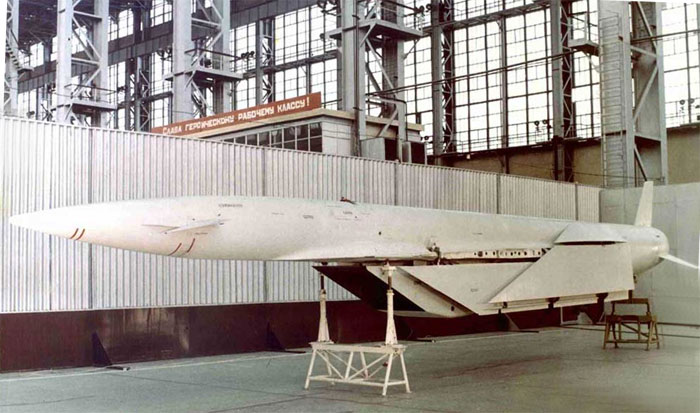

Крылатая ракета большой дальности. Разрабатывалась в ОКБ-52 (НПО "Машиностроения", г.Реутов) генерального конструктора В.Н.Челомея. Предварительная проработка облика универсальной по носителям сверхзуковой крылатой ракеты проводилась в рамках НИР "Метеорит" с 1973 г. (источник). Постановление Совмина СССР о создании крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования (в т.ч. универсальной стратегической крылатой ракеты "Метеорит") вышло 9 декабря 1976 г. Ракета проектировалась в трех вариантах базирования - морском (для ПЛАРК пр.949М), воздушном (для Ту-95 и, возможно, Ту-160) и наземном (вероятно, с самоходной ПУ). Эскизный проект комплекса морского базирования защищен в декабре 1978 г., авиационного базирования - в январе 1979 г. Разработка жидкостных двигателей стартово-разгонной ступени велась КБ Химавтоматики (КБХА) с 1977 г. по 1988 г. Производство ракет велось на заводе им.Хруничева. Предварительные испытания ракеты на раскрыв крыльев и запуск маршевого двигателя проходили в НПО машиностроения в Реутово.

Первый пуск морского варианта КР "Метеорит" с наземного стенда на полигоне Капустин Яр состоялся 20 мая 1980 г. Ракета не вышла из контейнера ПУ и частично его разрушила. Последующие 3 пуска были также неудачными. В пятом пуске 16 декабря 1981 г. ракета успешно стартовала и пролетела около 50 км. По неподтвержденным данным, кроме пусков с наземного стенда, велись испытания так же пусками с погружающегося стенда ПСК на Черном море (вероятно, полигон в Балаклаве). Всего со стендов в 1982-1987 г.г. проведено более 30 пусков ракет 3М25. Летные испытания ракеты с подводной лодки К-420 пр.667М состояли из трех пусков - 27.12.1983 г., и по одному пуску в 1984 г. (06.11.1984 г.) и 1986 годах.

В ходе испытаний наибольшие проблемы вызвала доводка систем коррекции по радиоконтрастному РЛ-изображению местности, отказы системы плазмообразования комплекса защиты КР от РЛ-обнаружения и, собственно, сам процесс старта КР - т.к. не удалось реализовать сверхзвуковой запуск маршевого двигателя ракеты, как предполагалось ТЗ на создание ракеты.

После прекращения программы разработки ракеты (1993 г.) на заводе им.Хруничева осталось около 15 готовых экземпляров ракет 3М25.

Особая благодарность пользователю "Случайный" с форума http://militaryrussia.ru за помощь в работе над материалом.

Авиационная ракета 3М25А "Метеорит-А" в стартовой конфигурации (http://testpilot.ru) | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2023 г. (стандартное пополнение) Ракета Х-55 / РКВ-500А / изделие 120 - AS-15 KENT-A

Ракета Х-55СМ / РКВ-500Б / изделие 125 - AS-15 KENT-B

Ракета Х-65Э / Х-65СЭ

Ракета Х-555 - AS-15 KENT-C

Крылатая ракета большой дальности (КРБД) воздушного базирования. Проектирование ракетного комплекса с ракетой Х-55 начато по Постановлению Совмина СССР от 8 декабря 1976 г. в МКБ "Радуга", главный конструктор - И.С.Селезнев.

Ранее, с 1968 г. по 1970 г. ГосНИИАС проведена НИР "Эхо" в результате которой установлено, что применение относительно недорогих дозвуковых крылатых ракет большой дальности с ядерными боевыми частями за счет скрытности и увеличения точности, в условиях системы ПВО вероятного противника может быть весьма эффективно. Система ПВО противника могла быть преодолена за счет массированности применения КР с эшелонированием налета по времени. Скрытность таких КР могла достигаться за счет размера, конструктивных особенностей, а так же за счет низковысотного полета с огибанием рельефа местности. В 1971 г., опираясь в т.ч. на результаты НИР "Эхо", МКБ "Радуга" вышло с инициативным предложением о создании такой ракеты, но указывая в основном на низкие ТТХ предлагаемой ракеты Министерство обороны СССР от создания подобной ракеты отказалось.

После активизации в 1975 г. работ по КРБД воздушного базирования ALCM в США руководством Министерства обороны СССР принято решение о создании подобного ракетного комплекса. Постановление Совмина СССР о создании КРБД воздушного (Х-55, МКБ "Радуга"), морского и наземного базирования принято 9 декабря 1976 г. Системы морского и наземного базирования создавались НПО "Новатор" (комплексы 3К10 "Гранат" и 3К12 "Рельеф"). Фактически работы по проектированию ракеты были начаты МКБ "Радуга" еще летом 1976 г. За создание новой системы вооружений отвечал генеральный конструктор МКБ "Радуга" И.С.Селезнев. От Минавиапрома СССР проект курировал заместитель министра И.С.Силаев. По линии ВПК при Совмине СССР контроль осуществлялся начальником оборонного отдела ЦК КПСС И.Д.Сербиным и секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам Л.П.Рябовым.

Ракета Х-55СМ на авиабазе Энгельс, фото не позже 2005 г. (фото - Леонид Якутин, http://vpk-news.ru). | | | | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2023 г. (стандартное пополнение) ПАК ДА / изделие 80 (проект)

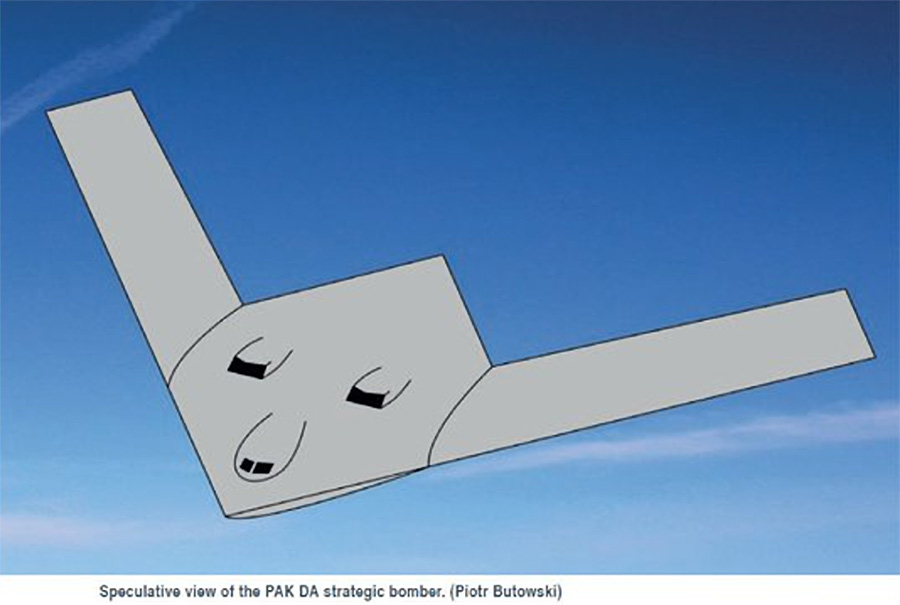

Перспективный авиационный комплекс дальней аваиации - проект стратегического бомбардировщика и носителя ракет. Программа ПАК ДА (условное наименование) ставит своей задачей создание бомбардировщика большой дальности для замены на вооружении ВВС России самолетов Ту-160, Ту-95МС (по версии лета 2009 г. и ранее) и Ту-22М3 (согласно заявлениям сделанным в декабре 2009 г.). Предварительные проработки облика ПАК ДА в конструкторских бюро и формирование требований к самолету со стороны ВВС начаты в 1999 г. Подготовка к участию разных КБ в конкурсе на создание бомбардировщика пятого поколения начата в апреле 2007 г. В декабре 2007 г. объявлено о том, что ВВС России сформулировали тактико-технические требования по программе ПАК ДА (интервью главкома ВВС России Александра Зелина агентству "Интерфакс", декабрь 2007 г.). Вероятно, в конкурсе на разработку ПАК ДА приняли участие ОКБ им.А.Н.Туполева, ОКБ им.П.О.Сухого, ОКБ им. С.В.Ильюшина и ОКБ им. В.М.Мясищева. Проект ПАК ДА ОКБ им.А.Н.Туполева по сообщениям СМИ создается на основе конструкции Ту-160. ОКБ им.П.О.Сухого с большой долей вероятности либо дорабатывает под требования конкурса ПАК ДА " объект 54С" либо разрабатывает проект с использованием наработок по теме Т-4МС (1970-е годы). Согласно сообщению генерального директора ОАО "Туполев" И.Шевчука на выставке МАКС-2009 контракт по программе ПАК ДА выиграло КБ им. А.Н.Туполева и в 2009 г. Министерство обороны России заключило контракт с ОАО "Туполев" на проведение НИР бомбардировщика на основе конструкции Ту-160 (при этом госфинансирование НИОКР начато в 2008 г.). 23.12.2009 г. президент компании "Туполев" Александр Бобрышев заявил, что НИР по теме ПАК ДА завершатся в 2012 г. и КБ приступит собственно к ОКР, которые завершатся в 2017 г. В 2011 г. ВНИИРА к аванпроекту ПАК ДА разработан аванпроект интеграционного комплекса БРЭО. Командование ДА ВВС России выдало ТТЗ на создание бомбардировщика 20.12.2011 г. К февралю 2012 г. НИР ПАК ДА завершена и ведется разработка аванпроекта самолета. Главный конструктор и первый заместитель директора программы перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) по состоянию на 2013 г. - Михаил Юрьевич Асеев ( источник). Заводское наименование самолета - "изделие 80" - неоднократно упоминается в открытой печати. Данные носят предположительный характер и во многом отражают субъективный взгляд автора на проект самолета. Возможный образ будущего ПАК ДА по мнению Петра Бутовского, 2022 г. (https://twitter.com/piotr_butowski) | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2023 г. (стандартное пополнение)

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) / многофункциональный авиационный комплекс разведки, оповещения и управления (МАКРОУ). Разработка проекта комплекса ведется ТАНТК им. Г.М.Бериева совместно с НПО "Вега-М" в соответствии с Указом Президента России от 28 апреля 2004 г. По состоянию на 2010 г. рассматривалось два варианта самолетов-носителей оборудования комплекса - Ил-76 и Ан-124. По данным СМИ на 2011 г. головной исполнитель проекта комплекса - ОАО концерн ПВО "Алмаз-Антей" (НПО "Вега-М" по др.данным). По состоянию на 2011 г. выбор сделан в пользу модификации Ил-76 - перспективного транспортного самолета Ил-476 / "изделие 476" (Ил-76-МД-90А, первый полет ожидался в начале 2012 г. или в течение года, в 2013-2014 г.г. планируется завершить испытания). В 2011-2015 г.г. продолжается проектирование комплекса и самолета А-100. По планам до 2020 г. планируется построить 39 самолетов ДРЛОиУ А-100.

Предистория проекта А-100: в 1999 г. под давлением США Израиль отказался от участия в проекте поставки в Китай самолетов ДРЛО А-50И - самолет А-50 с неподвижными РЛС с ФАР комплекса "Phalcon" (Израиль). В 2000 г. представители ВВС Индии ознакомились с проектом А-50И и началась подготовка контракта на поставку трех аналогичных самолетов А-50ЭИ. Судя по всему в 2000 г. группой специалистов во главе с заместителем генерального конструктора ТАНТК им.Бериева А.В.Явкиным и компанией "Афрус" (руководитель - Николай Индреевич Качалов, выполнение интерьера президентских Ил-96) подготовлено техническое предложение на создание аналогичного А-50ЭИ самолета для ВВС России с российским радиотехническим комплексом с тремя большими РЛС с ФАР под обтекателем классического типа - А-100Е - экспортный вариант для поставки в Китай. На базе этого самолета и за счет китайского финансирования планировалось создание и самолета для ВВС России - А-100. С техническим предложением обратились в НПО "Вега", которое отказалось от участия в проекте ссылаясь на отсутствие ресурсов, "хотя официально выступили с уверениями, что только РТК с традиционной вращающейся антенной является оптимальным решением". Такой тип РЛС не устраивал потенциального заказчика самолета А-100Е - Китай - и ставил под вопрос, соответственно, финансирование всей программы. Техническое предложение в итоге получило поддержку МНИИП им. Тихомирова (руководитель - Юрий Иванович Белый). После проработки технического предложения 2 ЦНИИ Министерства обороны России возникло предложение по созданию в интересах воздушно-космической обороны многофункционального авиационного комплекса разведки, оповещения и управления (МАКРОУ). Подготовлен проект ТТЗ комплекса. Вероятно, в 2002 г. материалы по проекту А-100Е и проект ТТЗ представлены Игорю Климову - помощнику председателя совета директоров конценра "Алмаз-Антей" В.П.Иванова (генерал-лейтенант ФСБ). Предложено головным предприятием по созданию А-100Е и в дальнейшем А-100 сделать концерн "Алмаз-Антей". Проект утвержден в аппарате президента и принят Генеральным штабом ВС России. После цепи событий по смене руководства и собственника ТАНТК им.Бериева (им стало объединение "Иркут", а так же после изменений в концерне ПВО "Алмаз-Антей" (гибель 06.06.2003 г. Игоря Климова, которого 26.06.2003 г. на собрании акуионеров планировалось утвердить на посту генерального директора концерна) в 2003 г. подписан контракт на создание самолета А-100 с Министерством обороны России. Головным исполнителем по комплексу назначен концерн "Вега", субподрядчик - МНИИП им. Тихомирова. Создание экспортного варианта А-100Е для Китая и применение электронного сканирования (РЛС с ФАР) не предполагается (по информации начала 2000-х годов, http://www.aviaport.ru/conferences/35523/166.html).

Разработка и испытания. В 08.06.2006 г. подписан Госконтракт на создание самолета ДРЛОиУ №63017 по тактико-техническому заданию от 06.05.2006 г. с использованием в качестве самолета носителя комплекса А-100 самолета ДРЛОиУ А-50. В 2013 г. принято новое ТТЗ на ОКР "Премьер-476" выполняемую по Госконтракту №Н/4/2-13-ДОГОЗ от 09.12.2013 г. со сроком завершения в ноябре 2013 г. Контракт выполняется концерном радиостроения "Вега" в партнёрстве с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева.

Самолет ДРЛОиУ А-100 "Премьер", ТАНТК им.Бериева, г.Таганрог, 2019 г. (https://russianplanes.net/id263056) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2023 г. (стандартное пополнение)

МиГ-25П - FOXBAT-A

МиГ-25ПУ FOXBAT-C

МиГ-25ПД - FOXBAT-E

Истребитель-перехватчик комплекса перехвата МиГ-25-40 / С-155, разведчик, ударный самолет. Поисковые концептуальные работы велись ОКБ-155 (МиГ) и ЦАГИ в 1958-1960 г.г. под руководством Я.И.Селецкого (вероятно, Е-155 вариант компоновки 1958-1960 г.г - см.ниже). Решение о создании самолета и комплекса перехвата С-155 принято в 1960 г. На этапе предэскизного проектирования рассматривались три варианта однокилевого самолета с треугольным крылом - перехватчик (Е-155П), разведчик (Е-155Р) и носитель ударных ракет (Е-155Н). Проработка создания прототипа МиГ-25 в классическом виде (двухкилевой самолет с трапецевидным крылом) в вариантах разведчика и перехватчика Е-155 начата ОКБ-155 Микояна и Гуревича (позже - ММЗ "Зенит") по Приказу ГКАТ от 10 марта 1961 г., который вышел на основании Постановления Совмина СССР от 05 февраля 1961 г. (17 февраля 1961 г. по др.данным). Главный конструктор - М.И.Гуревич, позже - Н.З.Матюк, с 1976 г. работы над самолетом курировал заместитель главного конструктора Л.Г.Шенгелая. ТТЗ ставилась задача создания самолета с крейсерской скоростью 2,5-3,0М.

МиГ-25ПД, борт №62 синий (фото из архива Sierra, форум сайта). | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2023 г. (требуется пополнение)

Перспективная дальняя крылатая ракета Х-БД (проект)

Проект перспективной дальней крылатой ракеты. Разработка крылатой ракеты ведется ГосМКБ "Радуга" по состоянию на 2016 г. 23.02.2017 г. научный руководитель ГосНИИАС Евгений Федоров заявил в интервью, что в проект модернизированного самолета Ту-160М (Ту-160М2) заложена перспективная крылатая ракета большой дальности. Вероятно, по состоянию на 2017 г. ведутся работы по формированию требований и определению облика новой ракеты. Дальность полета новой ракеты будет значительно превышать 3000 км - дальность полета Х-101 (источник).

По словам Федосова: "Сегодня обозначилась концепция: не вводить самолеты дальней авиации в зону ПВО противника. Он (самолет-носитель) должен работать вне этой зоны, а оружие входит в зону. Если такой самолет несет много оружия, то опять начинает работать принцип информационной деградации у ПВО противника. Не входя в зону ПВО противника, а пуская туда ракету, мы диктуем направление удара, момент и плотность. И если вы хорошо разведаем ПВО противника, то мы всегда найдем узкое место и бросим в это горло группировку. Если речь идет о стратегическом ядерном ударе, то, по крайней мере, одна ракета пройдет всегда. И этого будет достаточно» (источник).

16.09.2023 г. при показе самолетов ВКС России лидеру КНДР Ким Чен Ыну был продемонстрирован самолет Ту-160 "Владимир Судец" с ракетами - с комментарии было заявлено: "Две кассеты по шесть ракет. Несёт ракету Х-БД с дальностью более 6,5 тысяч километров". Из чего можно сделать вывод о принятии ракеты Х-БД на вооружение ДА ВКС России по состоянию на сентябрь 2023 г.

Ракеты под носителем Ту-160 "Владимир Судец" показанные 16.09.2023 г. (фото - РИА Новости)

| | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2023 г. (в работе) Х-31П / изделие 77П - AS-17C KRYPTON

Х-31ПД / изделие 77ПД - AS-17D KRYPTON

Х-31А / изделие 77А - AS-17A KRYPTON

Х-31АД / изделие 77АД - AS-17B KRYPTON

Мишень МА-31 Противокорабельная и противорадиолокационная ракеты. Ракета разработана ОКБ «Звезда» (ныне ГНПО "Звезда-Стрела", главный конструктор Г.И.Хохлов в качестве замены противорадиолокационной ракеты Х-27ПС, которая не соответствовала требованиям ВВС СССР по дальности пуска и возможностям противодействия ракете расчетов ЗРК ПВО противника (Х-27ПС теряла цель при выключении РЛС ЗРК). Разработка противорадиолокационной ракеты начата в 1975 г. под руководством В.Бугайского. Ракета предназначалась для поражения ЗРК "Improved Hawk" и "Nike Hercules". За счет высокой скорости полета (750 м/с при пуске на дальность 25 км с малой высоты) в случае с ЗРК "Improved Hawk" ракета должна была поражать цель раньше, чем зенитные ракеты могли поразить самолет-носитель. При работе по ЗРК "Nike Hercules" предполагалось действовать без входа в зону поражения ЗРК. Для достижения высокой скорости было решено применить ПВРД для запуска которого использовать РДТТ-ускоритель размещенный в сопле маршевого двигателя. Максимальная дальность пуска предполагалась 60 км и масса ракета - не лолее 400 кг. При создании ракеты планировалось вооружать её ударные самолёты типа МиГ-27, Су-17М и Су-24, на каждом из которых должно было размещаться не менее двух ракет.

Создать ракету с ПВРД с ограничением массы в 400 кг оказалось невозможно и была разработана более габаритная ракета средней дальности с возможностью поражения перспективного ЗРК SAM-D ("Patriot"), а также обзорных РЛС, работающих в диапазонах частотных литер В и С. Для расширенной номенклатуры целей Омскому НПО «Автоматика» было выдано задание на проектирование трех ГСН (ПРГС-4ВП, ПРГС-5ВП и ПРГС-6ВП), работающих в данных диапазонах. В 1978 г. вышло Постановление Совмина СССР о разработке на базе ракеты Х-31 ее противокорабельного варианта с названием Х-31А. ПКР предназначалась для поражения надводных кораблей водоизмещением до 4500 т. Ракета оснащалась активной радиолокационной ГСН и проникающей боевой частью вместо осколочно-фугасной. Эскизный проект защищен в 1979 г. Заводские летные испытания ракет Х-31 начаты в мае 1982 г. с самолета-носителя МиГ-27М. На испытания выведены ракеты в вариантах Пр1 и Пр2, а также массо-габаритные макеты ракеты Х-31 для проверки аварийного сброса. Ракета Х-31Пр1 была оснащена стартовым РДТТ и макетом ПВРД - отрабатывались сброс, запуск стартового РДТТ и полет на стартовом участке. Ракета Х-31Пр2 оснащалась работающими стартовым РДТТ и маршевым ПВРД - с ракетой отрабатывались старт ракеты, стартовы и маршевый полет, стабилизация ракеты на этих участках полета.  Противорадиолокационная ракета Х-31ПД (фотомонтаж, https://ktrv.ru/). | | | | | | | | ОБНОВИТЬ, ИЛЛЮСТРАЦИИ (данные за 1997 г.) М-4 "Молот" BISON-A, B, C Стратегический бомбардировщик разработанный в ОКБ-23 под руководством В.М.Мясищева по проекту "25" (М-25). НИОКР с 24 марта 1951 г. Прототип М-4 совершил первый полет 20 января 1953 г. (пилоты - Ф.Ф.Опадчий, А.Н.Грацианский, штурман - А.И.Помазунов, радист - И.И.Рыхлов, бортинженер - Г.А.Нефедов, ведущие инженеры - И.Н.Квитко и А.И.Никонов). Постановлением Правительства СССР от 19 сентября 1953 г. заводу N 23 предписывалось строительство опытной серии - 3 шт. в 1954 г. и 8 шт. в 1955 г. Испытания второго самолета начаты 23 декабря 1953 г. Заводские испытания закончились 15 апреля 1954 г. и в тот же день самолет принят на госиспытания, но фактически они начались 4 мая 1954 г. 1 мая 1954 г. опытная машина М-4 была показана на параде над Красной площадью в Москве. Серийное производство М-4 началось в 1954 г. на заводе ОКБ-23 в Филях (завод N 23 под Москвой). В 1955 г. самолет проходил войсковые испытания на авиабазе в г.Энгельсе. С 1975 г. как бомбардировщик самолет снимается с вооружения. | | | | | | | Каталог военной техники: Последние комментарии | ФАБ | | .ФАБы | | НУРС | | Rishat Wrote:вот еще | | 15А16 - SS-17 SPANKER | | 152-мм | | Насколько помню в 1990 году ЮАР получила из Польши 2 Т-72. | | .пр.949А | | . проект 661 | | . |

|