| | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение)

РН202 / 02Н / изделие 202

Термоядерная бомба с зарядом двухступенчатого типа с ядерным обжатием по типу РДС-37 сверхвысокой мощности / "бомба большой мощности". После успешного испытания термоядерного заряда РДС-37 возникло несколько предложений по созданию зарядов большой мощности. Работы по ним ускорялись в том числе данными об испытаниях 10-мегатонных термоядерных зарядов в США. В 1955 г. по решению Правительства был создан второй ядерный центр - НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ) в Челябинске-70 (ныне г. Снежинск), куда была переведена треть сотрудников КБ-11. Тематика работ была идентичной. Новый ядерный центр инициативно предложил проект разработки супербомбы мощностью в 30 Мт (такой мощностью обладало первое термоядерное устройство «Майкл» США, испытанное в 1952 г. на атолле Бикини).

16 декабря 1955 г. в докладной записке Васильева, Щелкина, Забабахина и Гречишникова министру среднего машиностроения о разработке и испытании изделия большой мощности предлагалось произвести летом 1956 г. испытание изделия разработки НИИ-1011 с использованием самолета-носителя М-4. Предлагалось несколько вариантов изделия - в виде бомбы, а также с виде снаряженного изделием самолета М-4, который перед взрывом будет покидать экипаж. Т.к. системы автопилотирования не обеспечивали необходимой точности, а также не было гарантии успешного приземления экипажа в районе полигона Новая Земля от варианта снаряженного изделием самолета отказались. Предполагалось, что вес опытного изделия составит 24-26 тонн при диаметре 2.1 м. Мощность изделия оценивалась в 15-25 Мт. 28 декабря 1955 г. в Президиум ЦК КПСС была направлена записка Завенягина, Жукова, Курчатова и Зернова в которой предлагалось создание заряда большой мощности с использованием принципа атомного обжания (РДС-37) массой 20-26 тонн и мощностью 20-30 Мт. Заряд предлагалось создать к 3-му кварталу 1956 г. и испытать сбросом с самолета М-4 на полигоне на Новой Земле. Для производства заряда предлагалось использовать литий, выпущенный промышленностью для других бомб в течение 1-3 кв. 1956 г. с последующей компенсаций в следующие 3 квартала. Для бомбы предлагалось создать специальный парашют.

Постановлением Совмина СССР №46-31сс "О результатах испытаний изделий РДС-27 и РДС-37, серийном производстве изделия РДС-27, разработке и производстве изделия на принципе атомного обжатия" от 5 января 1956 г. задавалась подготовка в 1956-1960 г.г. выпуска изделий большой мощности, а также подготовка к 3-му кв.1956 г. испытания изделия мощностью 20-30 Мт на объекте "700" (полигон на Новой Земле). Соответствующий самолет-носитель М-4 на массу полезной нагрузки должен был быть подготовлен к этому сроку. Таким образом задавалась разработка будущего изделия 202 в НИИ-1011.

В некоторых источниках используется наименование "изделие 02" - вероятно, это неофициальное внутреннее название.

Бомба РДС-202 / РН202 разработки НИИ-1011 (https://ru.wikipedia.org/)

| | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение) Ракета Х-101 - AS-23A KODIAK

Ракета Х-102 - AS-23B KODIAK

Крылатая ракета большой дальности. Разработана в МКБ "Радуга" с использованием опыта создания КРБД Х-55. Ракета отличается увеличенной дальностью, выполнена с использованием технологий снижения радиолокационной заметности и в двух вариантах по боевым частям - с обычной БЧ (Х-101) и с ядерной БЧ (Х-102). По неподтвержденным данным разработка ракеты начата в 1984 г. (источник, в 1992 г. по данным Jane's) и по данным СМИ завершена к 1995 г.

По западным данным, испытания ракет Х-101 вместе с носителем Ту-95МС начаты в начале октября 1998 г. в Ахтубинске. Так же в некоторых источниках указывается, что испытательные пуски ракет велись в 1999 г. и в апреле 2000 г. в ходе учений 37-й воздушной армии ДА России. Летные испытания ракет Х-101 в Ахтубинске продолжались и в 2002 г. (источник).

Решение о начале серийного производства ракет Х-101 принято в октябре 1999 г. Осенью 1999 г. так же планировалось начать переоборудование самолетов-носителей по типу Ту-95МСМ. По западным данным, серийное производство ракет начато на заводе в Смоленске 1 декабря 2002 г. По нашему мнению, по состоянию на 2010 г. ракеты Х-101 и Х-102 еще не приняты на вооружение ВВС России и, вероятно, проходят испытания. Ранее была неподтвержденная информация о принятии ракет на вооружение в 1999 г. и в 2002-2003 г.г. Наименование "изделие 111" взято из источника Jane's - есть сомнения в его достоверности.

20 марта 2012 г. министр обороны России А.Сердюков в выступлении на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что ВС России получили на вооружение новую крылатую ракету воздушного базирования большой дальности. Поступление ракет Х-101 в ВВС России ожидалось в 2013 г. и, вероятно, в 2013 г. было начато. 17 ноября 2015 г. состоялось первое боевое применение ракет Х-101 в Сирии, самолеты-носители - Ту-160.

Идентификация индексов ракет - источник

| | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Комплекс 2К4 "Филин", ракета 3Р2 - FROG-1 Ракета 3Р3 "Филин-2"

Ракета 3Р4 "Филин-3"

Тактический подвижный ракетный комплекс / тактическая твердотопливная ракета. Комплекс разработан НИИ-1 (с 1967 г. - Московский институт теплотехники), главный конструктор Н.П.Мазуров. Испытания начаты в 1955 г. Испытания вместе с самоходной пусковой установкой (СПУ) 2П4 с 1957 г. Производство пусковых установок велось на Кировском заводе в 1957-1958 г.г. (всего произведено 36 шт). Комплекс принят в опытную эксплуатацию в 1957 г. под наименованием 2К4, в строевые части не поступал. Комплекс принят на снабжение ВС СССР Постановлением Совмина СССР от 17.08.1958 г., снят со снабжения Постановлением Совмина СССР в феврале 1960 г. в связи с завершением работ по комплексу "Луна".  Установка 2П4 комплекса 2К4 "Филин" на параде на Красной площади в Москве, предположительно 1 мая 1960 г. (http://russianarms.ru). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

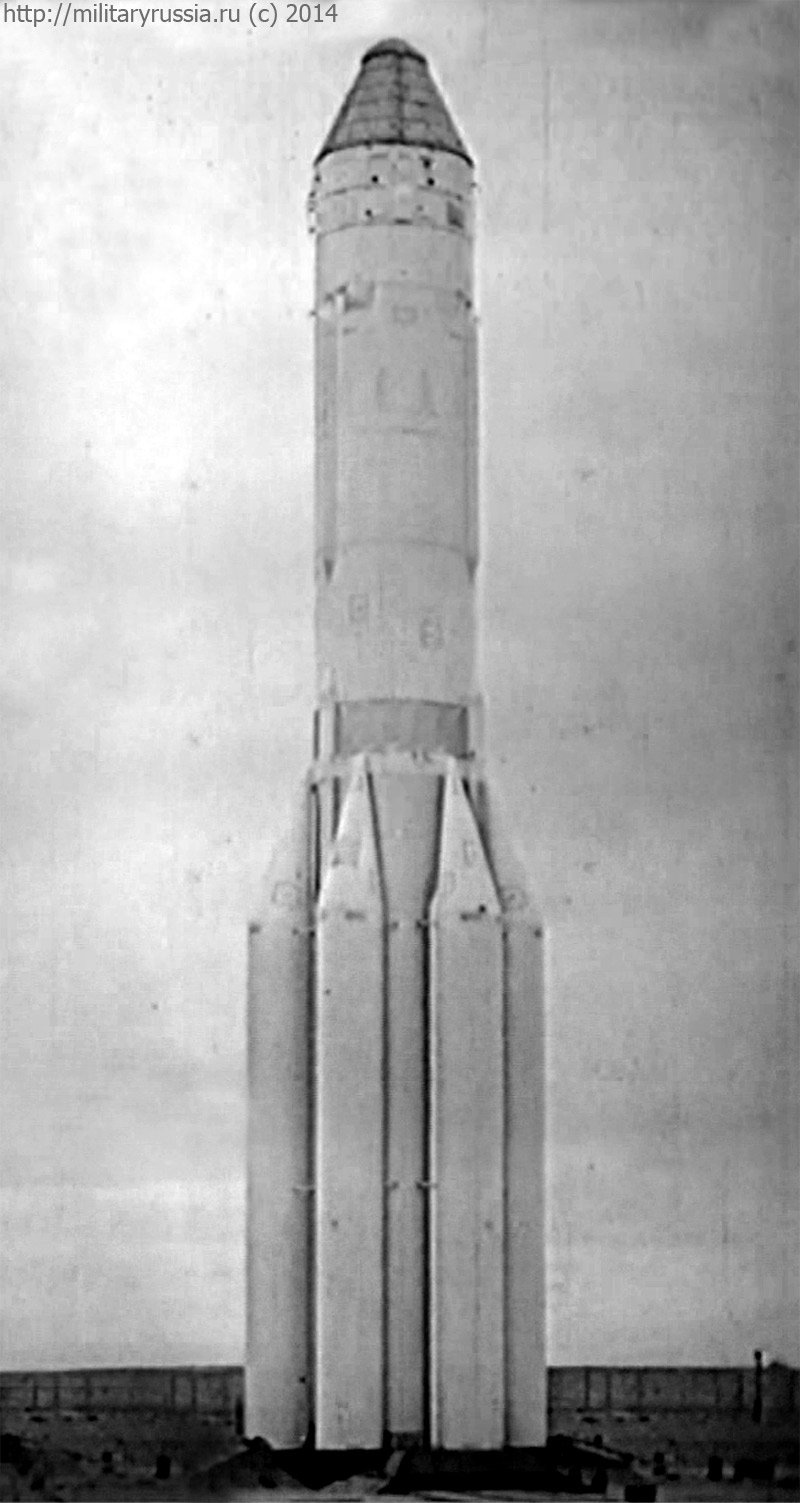

Комплекс К8К82, ракета УР-500 / 8К82 "Протон" - SL-9

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) тяжелого класса. Разработка ракеты начата ОКБ-52 генерального конструктора В.Н.Челомея в инициативном порядке весной 1961 г. Официальное решение о разработке ракеты принято Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №409-183 от 24 апреля 1962 г. Тактико-технические требования на ракету приняты Министерством обороны СССР решением №Т726 от 17.01.1963 г. Главный ведущий конструктор темы УР-500 на первом этапе - П.А.Ивенсен. С 1962 г. главный конструктор темы - Ю.Н.Труфанов. На проектном этапе непосредственное участие в определении технических параметров ракеты приняли Д.А.Полухин (позже назначен главным ведущим конструктором темы), В.К.Карраск, Г.Д.Дермичев, В.А.Выродов, Э.Т.Радченко, Е.С.Кулага, Н.Н.Миркин, Ю.П.Колоснов, В.Ф.Гусев и А.Т.Тарасов.

Проработки проекта ракеты были начаты еще во второй половине 1961 г. по инициативе В.Челомея в трех вариантах:

- межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса;

- глобальная ракета;

- ракета-носитель космических аппаратов массой 12-13 тонн;

На начальной стадии разработки проект прошел несколько значительно отличающихся вариантов компоновки ракеты (см.Модификации). В итоге в январе 1962 г. для доработки была выбрана схема с пакетной компоновкой первой ступени. 24 апреля 1962 г. вышло Постановление Совмина СССР (см.выше) о разработке ракеты УР-500 с окончательной компоновкой первой ступени. В мае 1962 г. на базе этого варианта был выпущен аванпроект ракеты УР-500. Эскизный проект ракеты УР-500 завершен в 1963 г. Проектирование УР-500 вцелом завершено к концу 1964 г.

В 1962 г. в НИИ-1011 (ныне - ВНИИТФ) начата разработка боеприпаса со 100-мегатонным зарядом разработки КБ-11 (ВНИИЭФ) для МБР на базе УР-500 (источник). Разработка доведена до эскизного проекта и сборки конструкторского макета. Также НИИ-1011 в 1963 г. разрабатывались боеприпасы для неуправляемой и управляемой орбитальных модификаций МБР. В середине 1960-х годов работы по тяжелым МБР в ОКБ-52 и в смежных организациях-разработчиках БЧ прекращены.

После октября 1964 г. в связи со снятием с должности Н.С.Хрущева проект УР-500 был пересмотрен и разработка боевого варианта ракеты была прекращена. В работе осталась только ракета-носитель космических аппаратов.

Ракета-носитель УР-500 / 8К82 на старте пуска одного из ИСЗ "Протон", площадка №81 космодрома Байконур, предположительно 16.07.1965 г. (реконструкция фото по кадрам кинохроники, http://militaryrussia.ru, апрель 2014 г.). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

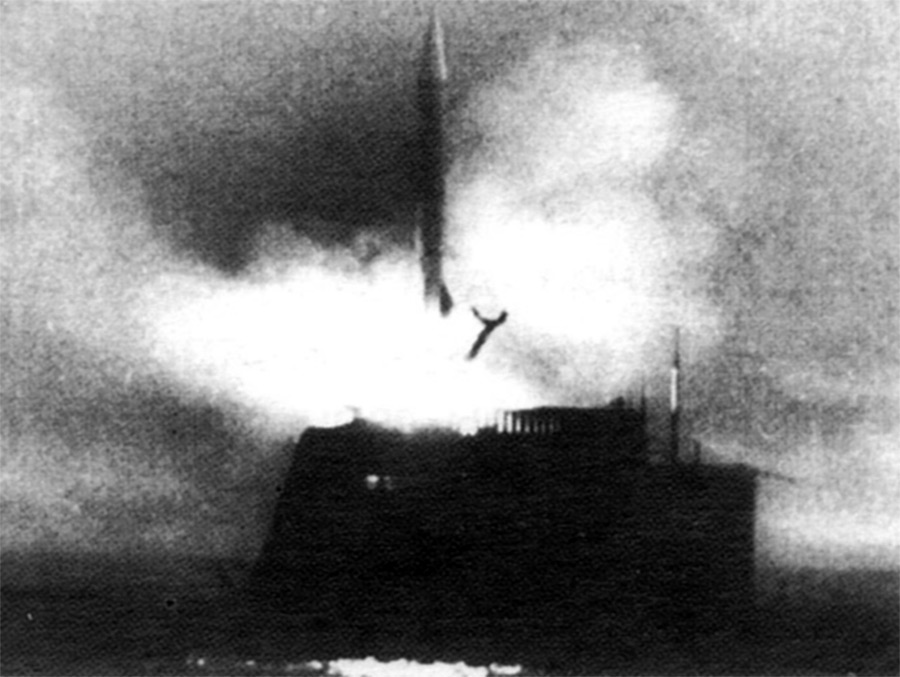

Комплекс Д-1, ракета Р-11ФМ / 8А61ФМ - SS-N-1 SCUD-A

Баллистическая ракета для подводных лодок (БРПЛ). Разработка комплекса с баллистической ракетой стартующей с подводной лодки велась по теме НИР "Волна" ОКБ-1 НИИ-88 под общим руководством С.П.Королева, ведущий конструктор - И.В.Попков. Вероятно, при работе по теме НИР "Волна" учтены результаты экспериментов группы ВМФ СССР контр-адмирала Н.А.Сулимовского, которая в 1952 г. проводила опыты с пусками моделей ракет из сухих и запоненных водой шахт. Тактико-техническое задание на создание комплекса "подводная лодка-носитель - баллистическая ракета" утверждено усилиями главных конструкторов ОКБ-1 С.П.Королева (ракета) и ЦКБ-16 Н.Н.Исанина (лодка) 14 июля 1953 г. (ист. - Гудилин). Определен круг разработчиков:

- ОКБ-1 (главный конструктор С.П.Королев, ракета и комплекс вцелом)

- ЦКБ-16 (главный конструктор Н.Н.Исанин, лодка-ностель)

- НИИ-885 (главный конструктор Н.А.Пилюгин, приборы управления ракеты)

- ОКБ-2 НИИ-88 (главный конструктор А.М.Исаев, двигатель ракеты)

- ЦКБ-34 (главный конструктор Е.Г.Рудяк, разработка наземного стенда и пусковой установки)

- НИИ-49 (директор - Н.А.Чарин, системы управления)

- МНИИ-1 (директор - Э.И.Эллер, системы управления)

- завод №402 (директор - Е.П.Егоров, ПО "Севмаш", строительство подводных лодок).

Совещание главных конструкторов для координации работ по теме проведено 5 января 1954 г. (ист. - Гудилин).

Постановление Совмина СССР №136-75 ""О проведении проектно-экспериментальных работ по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами дальнего действия и разработке на базе этих работ технического проекта большой подводной лодки" вышло 26 января 1954 г. Разработка опытной ПЛРБ на базе ПЛ пр.611 ZULU начата ЦКБ-16 (позже переименовано в ПМБМ "Малахит"), главный конструктор Н.Н.Исанин назначен тем же Постановлением. Постановлением Совмина СССР №1601-892 ри 25 августа 1955 г. начата НИР "Волна" по созданию комплекса и ракеты. В 1955 г. предполагалось кроме опытной лодки создание в перспективе штатной лодки-носителя с 6 ракетами на борту.

Проект подводной лодки В-611 ("Волна"-611) утвержден в сентябре 1954 г. Недостроенная ПЛ пр.611 ZULU Б-67 была переведена Беломорско-Балтийским каналом из Ленинграда с завода №196 "Судомех" (где была заложена 26.03.1953 г. и спущена на воду 05.09.1953 г.) в Молотовск (ныне Северодвинск), где в 1954 г. на заводе №402 была достроена по пр.В-611 (первая ПЛ пр.611 ZULU построенная на заводе №402). Лодка сдана на испытания 11 сентября 1955 г.

В документации 1950-х годов наименование комплекса Д-1 не употреблялось. Комплекс Д-1 снят с вооружения в 1967 г.

Первый в мире пуск БРПЛ Р-11ФМ с ПЛРБ Б-67 пр.В-611 ZULU-IV, Белое море, 16 сентября 1955 г. (http://www.energia.ru/). | | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Комплекс 2К17, ракета С-5 / ФКР-2 / 4К-95 - SSC-1A SHADDOCK

Комплекс 2К17М, ракета С-5М / ФКР-2М / 9М78 - SSC-1A SHADDOCK Фронтовая крылатая ракета с самоходной пусковой установкой. Ракета и комплекс разработаны ОКБ-52 (ныне КБ машиностроения), главный конструктор В.Н.Челомей. Разработка наземного комплекса с применением морской ракеты П-5 начата в 1958 году при поддержке Н.С.Хрущева, которому В.Н.Челомей осенью 1958 г. на полигоне Капустин Яр продемонстрировал эскиз ракеты, стартующей с автомобильной пусковой установки.

В процссе разработки комплекса сложилась следующая кооперация предприятий:

ОКБ-52 - головное КБ по комплексу и ракете;

НИИ-923 ГКАТ - система управления ракеты;

ГСКБ-47 - фугасная боевая часть ракеты;

НИИ-125 - заряды РДТТ стартового ускорителя ракеты;

Завод № 476 ГКАТ - самоходная пусковая установка;

Заводы № 292 (Саратов), №47 (Оренбург) №99 (Улан-Удэ) - серийное производство ракет С-5.

Два прототипа пусковых установок 2П30 на шасси ЗиЛ-135К были впервые показаны на параде на Красной площади в Москве 1 мая 1959 г. Первый испытательный пуск ракет выполнен на полигоне Капустин Яр 21 июля 1960 г. Второй пуск ракеты С-5 проводился через несколько дней в конце июля 1960 г. там же в присутствии Н.С. Хрущева и министра обороны Р.Я.Малиновского.

Этот пуск так описан в литературе: "Восьмиколесный ЗиЛ-135К лихо проехал мимо трибуны с высокими гостями, а затем, круто развернувшись, двинулся по целине на отведенное ему место старта. Пока начальство следило за другими «номерами» программы, стартовая команда, во главе которой был Сергей Хрущев (сын Хрущева), лихорадочно готовила ракету к пуску. И, как на зло, в момент запуска маршевого двигателя дважды отходил бортразъём, соединявший ракету с пусковой. Наконец бортразъём защелкнулся, и ракета успешно стартовала".

Государственные испытания комплекса 2К17 с ракетой С-5 завершились в октябре 1961 г. после пяти пусков ракеты. Фронтовой ракетный комплекс 2К17 с ракетой 4К-95 (ФКР-2) был принят на вооружение Советской Армии Постановлением Совмина СССР № 1182-52 от 30 декабря 1961 г. Ракетный комплекс 2К17 снят в вооружения в 1975 г.

Пусковые установки 2П30 комплекса 2К17 с ракетами ФКР-2 / С-5 на параде на Красной площади в Москве, 1 мая 1959 г. (фото МО СССР) | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) пр.1134 "Беркут" - KRESTA-l

"Адмирал Зозуля"

"Владивосток"

"Вице-адмирал Дрозд"

"Севастополь" |   |

Ракетный крейсер / большой противолодочный корабль. Разработка проекта корабля 1134 велась ЦКБ-53 под руководством главного конструктора В.Ф.Аникеева на основании Постановление Совмина СССР №1180-51 от 30 декабря 1961 г. Заместителями главного конструктора были назначены Ю.А.Бабич, М.С.Натус и В.Д.Рубцов. Работы были начаты сразу над техническим проектом корабля минуя стадию эскизного проекта. За основу был взят корпус ракетного крейсера проекта 58. В ходе проектирования стало ясно, что в габариты корпуса пр.58 уложиться не получится - особенно в связи с требованием тактико-технического задания по увеличению дальности плавания до 5000 морских миль. В итоге проведено масштабное увеличение размеров корпуса «Беркута» при сохранении теоретического чертежа и обводов проекта 58. Главные размерения корабля были выбраны также с учетом размеров закрытого эллинга ленинградского судостроительного завода № 190 имени А.А.Жданова, на котором планировалось вести строительство кораблей проекта.

Технический проект разработан с декабря 1961 г. до середины 1962 г. Крейсера проекта предполагалось оснастить перспективным универсальным зенитно-ракетным комплексом М-11 «Шторм» разработки ВНИИ «Альтаир» (Минсудпром СССР), МКБ «Факел» (Минавиапром СССР) и КБ завода «Большевик» (Миноборонпром СССР). ЗРК должен был быть готов к 1965 г. Технический проект утвержден в январе 1963 г. с измененным составом вооружения: в противолодочном вооружении ГАС «Титан» заменена на более совершенную ГАС «Титан-2», однако из-за задержки её готовности, на корабли была установлена ГАС «Титан». Из-за неготовности ЗРК М-11 «Шторм» (принят на вооружение только в 1969 г.) корабль оснащен серийным ЗРК «Волна». Замена ЗРК не повлекла за собой возрастание эффективности ПВО корабля, хотя при этом боекомплект ЗУР В-600 был увеличен до 64 (16 на пр.58 и 32 на пр.61). Комплекс противокорабельного вооружения - 2 спаренных ненаводящихся пусковых установки КТ-35 с четырьмя ракетами 4К-44 без запасного боекомплекта. Сравнение противолодочного вооружения с аналогичным вооружением у БПК пр.61 показывает, что при равном составе гидроакустических средств и бомбомётных установок, пр.1134 имеет более сильное торпедное вооружение (2 пятитрубных торпедных аппарата вместо 1). В противолодочном отношении пр.1134 был ненамного сильнее предшественника, зато обладал вдвое более сильным ПВО и ударным противокорабельным комплексом, а кроме того впервые в советском военном кораблестроении получил корабельный вертолёт с постоянным базированием вместе с полноценными средствами авиационно-технического обеспечения.

При закладке корабли проекта классифицировались как корабли ПВО-ПЛО. В 1966 г. были переклассифицированы в "большие противолодочные корабли". 3 августа 1977 г. переклассифицированы в "ракетные крейсера". На Западе всегда считались ракетными крейсерами.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Зозуля" пр.1134, фото 1968-1971 г.г. (из архива MilitaryRussia.Ru) | | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Комплекс 9К79 "Точка", ракета 9М79 / ОТР-21 / 9М79М - SS-21A SCARAB-A / FROG-9 Комплекс "Точка-Р", ракета "Точка-Р" 9М79Р / 9М79ФР Комплекс 9К79-1 "Точка-У", ракета 9М79-1 / 9М791 - SS-21B SCARAB-B Комплекс 9К79М (?) "Точка-М" - SS-21C SCARAB-C      Дивизионный (тактический) ракетный комплекс. Разработка комплекса в КБ Машиностроения (г. Коломна) начата в 1967 г. после передачи в КБМ документации предварительного проекта комплекса "Точка" с ракетой В-614 МКБ "Факел". В отличие от "Точки" МКБ "Факел" у "Точки" КБМ были изменены крылья и аэродинамические рули, был убран дестабилизатор, изменены другие системы ракеты. Главный конструктор - С.П.Непобедимый. Полномасштабная разработка задана Постановлением Совмина СССР №148-56 от 4 марта 1968 г. В разработке и производстве ракетного комплекса было задействовано 120 предприятий. Сложилась следующая кооперация предприятий: - КБ машиностроения (г.Коломна, С.П.Непобедимый) - комплекс и ракета; - ЦНИИАГ (главные конструкторы - Б.С.Колесов и А.С.Липкин) - система управления комплекса и ракеты; - НПО "Электромеханика" (г.Миасс) - командно-гироскопический прибор; - ПО завод "Арсенал" (г.Киев) - система прицеливания; - ВНИИ "Сигнал" (г.Ковров) - система топопривязки и навигации; - НПО "Союз" (руководитель - академик Б.П.Жуков) - заряды РДТТ - КБ завода "Баррикады" (г.Волгоград, главный конструктор - Г.И.Сергеев) - самоходная пусковая установка и транспортно-заряжающая машина - Брянский Автомобильный Завод (БАЗ) - шасси для СПУ и ТЗМ; - НПО "Энергия" (г.Воронеж) - бортовой турбогенераторный источник энергии СПУ; - НИМИ (г.Москва) - фугасная боевая часть; - КБ-11 (ВНИИЭФ, г.Арзамас-16) - ядерные боевые части для ракет комплекса. Производство средств комплекса планировалось: - КБМ - опытные образцы ракет; - Петропавловский завод тяжелого машиностроения (ПЗТМ) - сборка и производство ракет, производство АКИМ комплекса; - Воткинский машиностроительный завод - производство компонентов ракет 9М79. - Завод "Баррикады" (г.Волгоград) - производство СПУ и ТЗМ комплекса. Для решения вопросов старта ракеты в КБМ разработали специальный испытательный ракетный снаряд (ИРС) с двигательной установкой, рассчитанной на небольшое время работы, то есть габаритно-весовую копию ракеты и макетную пусковую установку. Результаты пусков ИРСов легли в основу решений ряда вопросов по ракете и пусковой установке. До 1973 г. опытные образы ракет изготавливались КБМ.Заводские испытания ракеты начаты в 1971 г. (два первых пуска) на полигоне Капустин Яр (пуски с полигонной ПУ разработки КБМ, подготовка к испытаниям начата на полигоне в январе 1970 г.). Производство опытных образцов СПУ и ТЗМ комплекса велось заводом "Баррикады" (г.Волгоград) на шасси выпущенных Брянским автомобильным заводом. В 1973 г. начато серийное производство ракет "Точка" (позже - "Точка-У") на Воткинском машиностроительном заводе (ВМЗ, отливки корпусов, приборного и хвостового отсеков) и на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения (ПЗТМ, механическая обработка корпусов, изготовление двигателей и газогенераторов бортовых источников питания — на ВМЗ их снаряжали, так как у ПТЗМ поначалу не было базы для работы с твердым топливом).

Государственные испытания комплекса проводились в 1973-1974 г.г. (Капустин Яр, Забайкалье, Туркестанский военный округ, Закавказский военный округ).  Ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У" с ракетами 9М79М "Точка" на учениях ракетно-артиллерийских подразделений 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, Сергеевский общевойсковой полигон, март 2013 г. Пуск ракет 9М79М "Точка" был условным. (http://pressa-tof.livejournal.com). | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение)

Комплекс П-1000 "Вулкан", ракета 3М70 - SS-N-12 mod.2 SANDBOX

Противокорабельная крылатая ракета. Разработка комплекса начата НПО "Машиностроения" (ранее - ОКБ-52) В.Н.Челомея (с 1984 г. генеральный конструктор - Г.А.Ефремов) по Постановлению СМ СССР от 17 мая 1979 г. Ракета представляет собой дальнейшее развитие ракеты комплекса П-500 с сохранением пускового оборудования и заметным увеличением дальности действия за счет использования нового стартового двигателя, увеличения объемов топлива маршевой ступени, снижения массы бронирования и других улучшений.

Первый испытательный пуск с наземного стенда СМ-49 в Неноксе - 3 декабря 1982 г. (10 ч 55 мин) - пуск неудачен - стартовый блок не отделился от ракеты, ракета развалилась на части и упала через 8 с полета. Второй пуск - 9 апреля 1983 г. - аналогичный результат на 9 секунде полета. В результате разбора неудачных испытаний установлено, что сбои произошли по вине системы управления ракеты. Третий пуск был успешным (вероятно, июнь 1983 г.). Испытания с ПЛАРК пр.675МКВ начаты 22 декабря 1983 г. Проведение совместных испытаний комплекса П-1000 и ПЛАРК пр.675МКВ - 1985 г. первый пуск в рамках совместных испытаний - 2-х ракетный залп (обе ракеты поразили цель несмотря на сбой работы системы поддержания давления в приборном отсеке и ошибку оператора). Второй пуск в рамках совместных испытаний - 8 ноября 1985 г. - трехракетный залп, на одной ракете был отказ радиолокационного визира (РЛС), две другие ракеты порязили цели. В результате летно-конструкторских и совместных испытаний произведено 18 пусков ракет из которых 11 пусков признаны успешными. Испытания системы управления и контрольно-проверочной аппаратуры завершены в 1985 г. В декабре 1985 г. подписан Акт об окончании совместных испытаний с рекомендацией комплекса П-1000 "Вулкан" к принятию на вооружение с проведением контрольных испытаний в 1986 г. Для проведения контрольных испытаний выделено 8 ракет и планировалось провести 4-х ракетный залп и 4 одиночных пуска ракет с разными программами. Один из одиночный пусков (24 апреля 1986 г.) состоялся со стартовым двигателем ракеты комплекса П-500 по программе системы управления ракеты комплекса П-500. Пуск прошел успешно. 18 и 19 июня 1986 г. прошли два успешных пуска на проверку помехозащищенности ракет. Четырехракетный залп состоялся 4 июля 1986 г. (три ракеты оснащены телеметрическим оборудованием по причине того, что аппаратура на полигоне не могла принять информацию с 4-х ракет). Ракета, не оснащенная телеметрической системой, потеряла управление на подлете к цели, причина не установлена.

В 1986 г. создатели комплекса были удостоены Лененской премии СССР (источник). Комплекс "Вулкан" принят на вооружение 18 декабря 1987 г. Серийное производство ракет комплекса "Вулкан" велось ПО "Стрела" в г.Оренбург. Ракета производилась с 1985 г. по 1992 г.

| | | | | | | | Комплекс М-2 "Волхов-М", ракета В-753 - SA-N-2 GUIDELINE Комплекс М-2бис, ракета В-755 Морское исполнение сухопутного ЗРК С-75 (SA-2). Доработку комплекса С-75 под ВМФ осуществляли НИИ-1 совместно с НИИ-49. НИОКР начаты в 1956 г. для вооружения крейсеров пр.70. Позже ЗРК планировалось использовать на разных проектов крейсеров (не реализовано). Установка первого ЗРК (и единственного) на корабль осуществлялась в ходе реконструкция крейсера "Дзержинский пр.68бис в пр.70Э на заводе "Севморзавод" в Севастополе с 15 октября 1957 г. по 24 декабря 1958 г. Пуски ракет начались в феврале 1958 г. Первый пуск ракет оказался удачным - сбит беспилотный самолет-мишень Ил-28 на высоте 10000 м. ЗРК прошел испытания и принят на вооружение крейсера пр.70Э (24 декабря 1958 г. или 1961 г. ??). По умолчанию данные ракет В-753.  Пусковая установка СМ-64 с ракетами В-753 на крейсере "Дзержинский" во время визита в Сирийскую Арабскую Республику, 21.01.1972 г. (фото - Юрий Сомов, РИА Новости) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Ракета Р-16 / 8К64 - SS-7 mod.1 SADDLER

Ракета Р-16У / 8К64У - SS-7 mod.2 SADDLER

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Разработка первой (для КБ) двухступенчатой ракеты велась ОКБ-586 (КБ "Южное") под общим руководством академика М.К. Янгеля по Постановлению ЦК КПСС и Совмина СССР от 17.12.1956 г. о разработке межконтинентальной ракеты на высококипящих компонентах топлива. Ведущий конструктор ракеты - В.В.Грачев. Ракета разрабатывалась в связи с низкими тактико-техническими и эксплуатационными характеристиками первой МБР Р-7 С.П.Королева. Для ускоренного создания новой МБР было предложено широко использовать конструктивные решения ранее созданных КБ ракет Р-12 / 8К63 и Р-14 / 8К65. Запуск МБР 8К64 предполагался только с наземных пусковых установок.

Постановлением от 17.12.1956 г. Правительство поручило ОКБ-586 проработать проект МБР на топливе длительного хранения. В феврале 1957 г. ОКБ-586 предложен предэскизный проект новой МБР. Проект предполагал создание 2-х ступенчатой ракеты со ступенями конической формы с двигателями разработки ОКБ-3 НИИ-88. Эскизный проект ноября 1957 г. предполагал создание уже ракеты массой 150 тонн со ступенями цилиндрической формы с двумя базовыми диаметрами ступеней - 3 м 1-я ступень и 2,4 м 2-я ступень. Ожидаемо предполагалось использование высококипящего топлива АК-27И и НДМГ. При заводе № 586 был создан филиал ОКБ-3 НИИ-88. В середине 1958 г. эскизный проект был рассмотрен созданной правительством экспертной комиссией, возглавляемой президентом Академии наук СССР М. В. Келдышем. Комиссия подтвердила возможность создания ракеты с заявленными характеристиками. Позицию ОКБ-586 укрепило его предложение по замене не имевших производственной базы двигателей ОКБ-3 НИИ-88 на двигатели ОКБ-456 В.П Глушко, в основу которых был положен разработанный для ракеты Р-14 двухкамерный двигатель. На первой ступени используется связка из трех таких двигателей, на второй — один двигатель с удлиненными (высотными) соплами. Для управления полетом в состав каждой ступени вводится свой четырехкамерный рулевой двигатель. Применение рулевых двигателей позволило снизить конечный вес ракеты за счет меньших остатков топлива и повысить точность стрельбы. Разработка рулевых двигателей была возложена на специализированное двигательное КБ-4 в структуре ОКБ-586, преобразованное из филиала ОКБ-3 НИИ-88 по приказу председателя ГКОТ при Совмине №КС-269 от 22.06.1958 г. Главлым конструктором КБ-4 становится И.И.Иванов, заместителем - М.Д.Назаров.

В августе 1958 г. Совмин поручил ОКБ-586 развернуть работы и в кратчайшие сроки создать МБР Р-16 с индексом 8К64, были выданы уточненные тактико-технические требования. Ввиду обострения международной обстановки Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 13 мая 1959 г. ОКБ-586 обязывают ускорить разработку ракет Р-14 и Р-16 и выйти на летные испытания в конце 1960 г., начать серийное изготовление ракет с 1962 г. Для разработки системы управления ракеты в г. Харькове было образовано ОКБ-692 (позже НПО "Хартрон"). Для отработки камер сгорания и газогенераторов рулевых двигателей и систем питания маршевых двигателей на испытательной базе ОКБ-586 был построен комплекс стендов и монтажно-испытательный корпус. Для двигательного КБ ОКБ-586 был сооружен лабораторно-испытательный корпус со стендами для отработки турбонасосных агрегатов. На территории 5 НИИП в Байконуре для ОКБ-586 были выделены площадки, на которых началось строительство стартовой позиции ракеты 8К64, монтажно-испытательного корпуса и жилой зоны. Разработка стартового оборудования была возложена на Новокраматорский машиностроительный завод.

Таким образом сложилась кооперация:

- ОКБ-586 (КБ "Южное") - головное по комплексу, ракете, рулевым ЖРД (отдельное КБ в ОКБ-586), головные части МБР;

- ОКБ-456 - по маршевым ЖРД;

- ОКБ-692 (НПО "Хартрон") - система управления;

- Новокраматорский машиностроительный завод - стартовое оборудование наземного комплекса "Шексна-Н";

- КБ-11 (ВНИИЭФ) - термоядерные заряды головных частей.  Пуск МБР типа Р-16У из ШПУ, 16.02.1968 г. (фото - А.Сергеев, РИА Новости) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Ракета Р-14 / 8К65 - SS-5 SKEAN

Комплекс 8П764 "Чусовая", ракета Р-14У / 8К65У - SS-5 SKEAN    Баллистическая ракета средней дальности. Создана в СКБ-586 генерального конструктора М.К.Янгеля по Постановлению СМ СССР от 02 июля 1958 г. Ракета проектировалась с использованием опыта создания БРСД Р-12 с увеличенной до 3600 км дальностью действия и с улучшенными эксплуатационными возможностями. В первом квартале 1960 г. выполнены первые горячие проливки ракеты Р-14. С 28 марта по май 1960 г. в Загорском НИИ-229 было проведено четыре стендовых испытания двигателей, прошедшие без особых замечаний. Во втором квартале 1960 экспериментальная отработка Р-14 завершена и начата подготовка к летно-конструкторским испытаниям. Для проведения испытаний на площадке №20 полигона построена техническая позиция, включающая монтажно-испытательный корпус, на площадке №21 оборудована стартовая позиция на два старта. Мишенное поле оборудовано в районе г.Братска. Председателем Госкомиссии назначен генерал-майор А.Г.Мрыкин, техническим руководителем испытаний - заместитель Янгеля В.С.Будник. Испытания ракеты начаты на Государственном Центральном Полигоне №4 Капустин Яр успешным пуском 6 июня 1960 г. По результатам первого пуска была выявлена ненормальная работа системы перелива окислителя, а в ходе проведения первого этапа летных испытаний обнаружено явление кавитации, приводившее к разрушению ракет на активном участке полета. Проведены доработки конструкции ракеты и 15 февраля 1961 г. успешно завершены летно-конструкторские испытания. Всего в ходе летно-конструкторских испытаний произведен 21 пуск (22 пуска по др. данным). | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)  Ту-160М "Валентина Терешкова" №901, Раменское, октябрь 2023 г. (фото Вячеслава Грушникова, https://russianplanes.net/) Статус: СССР и Россия: Реестр Ту-160 неофициальный, по данным СМИ и других публичных источников (с) 2009-2024 г.г., http://militaryrussia.ru, ссылка при использовании обязательна: | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Серийный номер 702 - Ту-160 "Василий Решетников"  Модернизированные на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова (филиале ПАО "Туполев") стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России с названиями "Иван Ярыгин" (серийный номер 704) и "Василий Решетников" (серийный номер 702). Казань, 23.04.2020 года (фото - ОАК)

| | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Ту-160 (изделие 70) - BLACKJACK / RAM-P Ту-160С (изделие 70-03) - BLACKJACK

Ту-160М (изделие 70М) - BLACKJACK

Ту-160М2 (изделие 70М2) - BLACKJACK-M

Тяжелый многорежимный стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Создан в ОКБ ММЗ "Опыт" А.Н.Туполева, главный конструктор с 1975 г. по 2010 г. Валентин Иванович Близнюк. Самолет в общих чертах подобен проекту многорежимного бомбардировщика М-18 ОКБ В.М.Мясищева. Первоначальный вариант Ту-160 имел крыло оживальной формы и проектировался на базе Ту-144 (1969-1972 г. г.). Предварительные НИОКР по Ту-160 с крылом с изменяемой геометрией начаты в 1972 г. Проектирование окончательного варианта - изделия 70, проект Ту-160М, самолет "К" начаты в 1975 г. по постановлению СМ СССР от 26 июня 1974 г. и постановлению СМ СССР N 1040-348 от 19.12.1975 г. Эскизный проект и создание полноразмерного макета Ту-160 - 1976-1977 г.г. Макет Ту-160 утвержден в конце 1977 г. Производство первых трех прототипов (машины 70-01 для летных испытаний, 70-02 для статических испытаний, 70-03 - предсерийный самолет) начато в 1977 г. на ММЗ "Опыт"(производство фюзеляжа - Казанский авиазавод, крыло и стабилизатор - Новосибирский авиазавод им.В.Чкалова, створки грузоотсека - Воронежский авиазавод, шасси - Горьковский авиазавод). Одновременно начата подготовка серийного производства на Казанском авиазаводе №22 (изначально планироалось развернуть произодство на Ульяновском авиазоводе). В мае 1980 г. прототип 70-01 построен и перевезен на аэродром ЛИИ в Жуковском. Окончательная сборка самолета завершена в январе 1981 г. и начаты наземные испытания самолета. Выкатка самолета 70-01 на летное поле - 18 августа 1981 г. Проверки систем и оборудования начаты 22 октября 1981 г. и 14 ноября 1981 г. под управлением экипажа Б.И.Веремея самолет совершил первую пробежку. Первое фото на Западе сделано с борта гражданского самолета взлетавшего из аэропорта Быково 25 ноября 1981 г. - самолет получил наименование RAM-P ("Раменское", неидентифицированный образец техники №16 ). | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2010 г. (стандартное пополнение)

пр.11437 - KREMLIN

"Ульяновск" (не достроен)

|  | Атомный тяжелый авианесущий крейсер пр.11437. Проектирование начато Невским ПКБ (г.Ленинград) на базе ТАКР пр.11435 с использованием наработок по НИР авианосца пр.1160 в 1984 г. Главный конструктор - Л.В.Белов (позже - В.М.Варфаломеев). Эскизный проект рассмотрен НТС Минсудпрома СССР 03.04.1986 г. и утвержден 12.06.1986 г. с решением о строительстве заказа 107. Договор на заказ 107 поступил на завод 11 июня 1986 г., договор подписан ВМФ 30.12.1987 г. Строительство серии из 4-х кораблей по пр.11437 предполагалось вести начиная с 1988 г. на стапеле "О" завода №444 в г.Николаеве. второй корабль пр.11435 "Рига" спущен на воду и заложен корабль пр.1143.7 "Ульяновск". Спуск корабля на воду планировался на 1992-1993 г.г. Вступление корабля в строй планировалось на декабрь 1995 г. По некоторым данным планировалась постройка двух кораблей и по второму корпусу на ССЗ в Николаеве шла заготовка комплектации (заводской №108). В ноябре 1991 г. ВМФ России приостановил платежи Черноморскому судостроительному заводу (г.Николаев) необходимые для строительства ТАКР "Варяг" (готовность 65-75% по разным оценкам) и АТАКР "Ульяновск" (готовность 18-20% по разным оценкам, освоено 29000 тонн корпусной стали). Недостроенный АТАКР пр.1143.7 "Ульяновск" утилизирован заводом начиная с 4 февраля 1992 г. (решение Совмина Украины №69-р, демонтаж корпуса завершен до конца 1992 г.).  Фотомонтаж с моделью ТАКР "Ульяновск" пр.11437 (обработка коллажа с http://militaryphotos.net, 2010 г.). | | | | | | | | | Каталог военной техники: Последние комментарии | Если честно, то никак руки не дойдут до перепахивания материала... в основной массе... | | а еще лучше сразу положить сюда - viewtopic.php?f=383&t=493Это подраздел Литература | | Начиная с 4-го сообщения у вас должна появиться возможность к сообщению пристегивать... | | Что из перечисленного и куда прислать? Весят они порядочно. | | Спасибо! Видимо пора перерабатывать материал (вообще-то он старый, свежие источники... | | Некоторые замечания по комплексу К-9 (изделие 90)1.Ракета оснащалась двухрежимным... |

|