| ДАННЫЕ НА 2025 г. (в работе)

Комплекс Ту-95К-20 / К-20, ракета Х-20 - AS-3 KANGAROO

Комплекс К-20М, ракета Х-20М - AS-3 KANGAROO

Крылатая ракета дальнего действия. Разработка ракетной системы "Комета-20" (К-20) велась ОКБ-156 генерального конструктора А.Н.Туполева совместно с ОКБ-155 Микояна и Гуревича (ракета Х-20), главный конструктор М.Гуревич. Разработка комплекса управления - КБ-1 МОМ СССР, генеральный конструктор В.М.Шабанов.

Разработка комплекса и ракеты начаты по Постановлению Совмина СССР от 11 марта 1954 г. Комплекс К-20 предназначен для нанесения ударов по важнейшим стратегическим объектам в глубине территории противника. Низкая эксплуатационная технологичность (в начальный период эксплуатации системы на подготовку и подвеску ракеты требовалось 22 часа) и жесткие ограничения по условиям хранения термоядерных БЧ первого поколения делало невозможным ведение постоянного боевого дежурства. В связи с этим функции основного средства ядерного противодействия отошли к баллистическим ракетам, а для Ту-95К остались цели, которые выживут после ракетного удара и авианосные группировки в океане. Посое появления модернизированной ракеты Х-20М по требованию Министарства обороны СССР были проведены специальные испытания, которые должны были подтвердить возможность поражения АУГ ракетой Х-20М. Не смотря на то, что успех в полном объеме не был достигнут, развертывание системы К-20 продолжилось. Ракетами Х-20 планировалось вооружить ракетами самолет-носитель М-4 (не было реализовано из-за больших размеров ракеты).

К октябрю 1954 г. готов эскизный проект ракеты и комплекса с носителем Ту-95К.

Все системы ракеты комплекса проходили испытания на доработанном самолете МиГ-19 (СМ-20) запускавшимся с самолета-носителя Ту-95 в пилотируемом варианте.

Ракета К-20 под носителем Ту-95К | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Комплекс 2К6" Луна", ракета 3Р5 Комплекс 2К6 "Луна", ракета 3Р9 - FROG-3 Комплекс 2К6 "Луна", ракета 3Р10 - FROG-5 Геофизический вариант - FROG-4 Установка Бр-226-I (ЯАЗ-214), ракета 3Р11 - FROG-6 Р-30 - экспортное наименование комплекса    Тактический ракетный комплекс. Предварительная проработка проекта начата в 1953 г. НИИ-1 (позже переименован в Московский Институт Теплотехники), главный конструктор Н.П.Мазуров. К проектированию комплекса в полном объеме приступили по Постановлению Совмина СССР №1302-660 от 13 сентября 1956 г. - создаются ракета с дальностью действия 40-45 км в НИИ-1 и самоходная пусковая установка для неё в ЦНИИ-58 под руководством В.Г.Грабина. Постановление Совмина СССР №558-583 от 16 мая 1957 г. о создании опытных образцов и проведении испытаний вышло после защиты эскизного и технического проектов комплекса. Прототип ракеты 3Р5 изготавливал завод №75 Кемеровского совнархоза. Опытные СПУ и ТЗМ собраны ЦНИИ-58 в 1958 г. Начало испытаний комплекса - 1958 г. (полигон Капустин Яр). После посещения Н.С.Хрущевым полигона осенью 1958 г. ТЗМ делать запретили ("не эффективно"). В период с 30 января по 28 февраля 1959 г. проведены испытания комплексов "Марс" и "Луна" в условиях низких температур на Агинском полигоне (Забайкальский ВО, проведено 6 пусков ракет 3Р5).  СПУ 2П16 комплекса 2К6 "Луна" с ракетой 3Р9. На заднем плане - с ракетой 3Р10. Парад на Красной площади в Москве, 1960-е годы. | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Комплекс 9К52 "Луна-М", ракета 3Р11 / 9М21 / Р-65 - FROG-7A Комплекс 9К52 "Луна-М", ракета 9М21-1 / Р-70 - FROG-7B Комплекс 9К53 "Луна-МВ" (вертолетный), ракета 9М21 Тактический ракетный комплекс. Постановление №247-104 СМ СССР о создании комплекса вышло 16 марта 1961 г. Разработчик - НИИ-1 (с 1967 г. - Московский институт теплотехники, главный конструктор - Н.П. Мазуров) совместно с ОКБ-329 ГКАТ. Первый пуск опытной ракеты 3Р11 / 9М21 с полигонной ПУ состоялся 27 декабря 1961 г. Полигонные испытания комплекса с СПУ 9П113 - 1964 г. (полигон Ржевка).

По результатам испытаний комплекс 9К52 принят на вооружение 6 августа 1964 г., начато серийное производство СПУ на заводе "Баррикады" и комплекс начал поступать в войска. В 1964 г. 3 ЦНИИ Министерства обороны СССР подготовил для комплекса "Луна-М" таблицы стрельбы. В 1968 г. под тем же обозначением 9М21 ракета комплекса была заменена на модернизированный вариант ракеты - Р-70 (9М21Ф1 и др. модели типа 9М21-1).

Комплекс снимается с вооружения начиная с 1986 г. (по западным данным).  Пусковая установка 9П113 с ракетой 9М21 комплекса 9К52 "Луна-М" FROG-7 вооруженных сил Сирии, фото вероятно 2012-2013 г.г. ( источник).

| | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (в работе)

Советское ядерное оружие / ядерный арсенал СССР

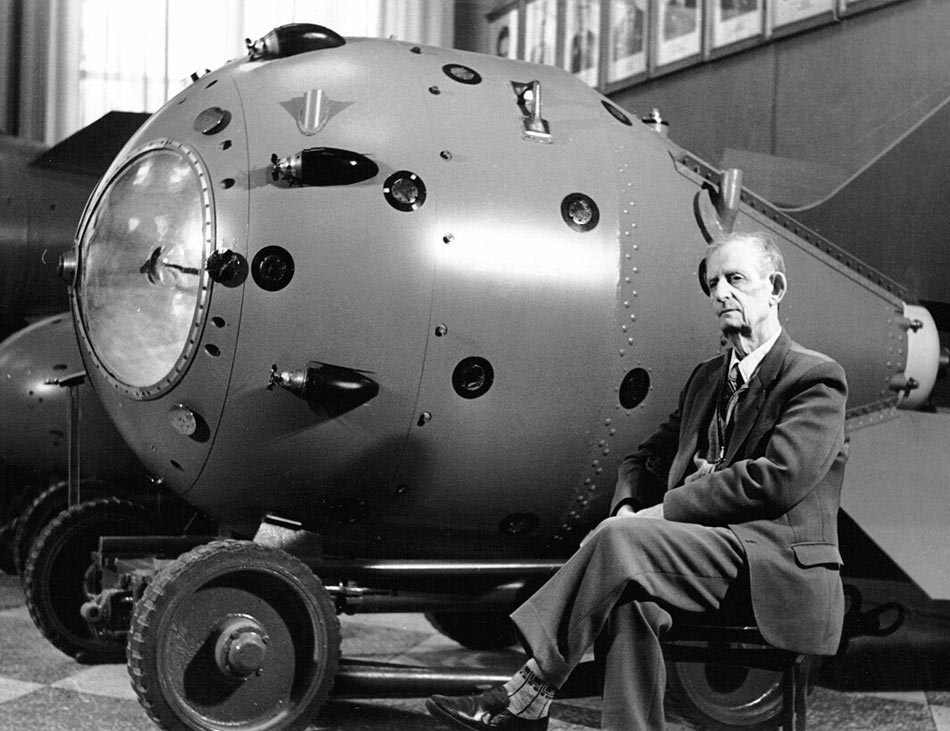

| Боеприпас | Размеры, масса | Тип заряда, мощность | Боеприпас | Описание, хоронология | РДС-1 / изделие 501

| Длина - 3340 мм

Диаметр - 1500 мм

Масса - 4600 кг | Имплозивный заряд (Pu239)

18,5 кт | Бомба, корпус 501

Заряд и боеприпас разработки КБ-11

гл. конструктор - Ю.Б.Харитон | Первая атомная авиационная бомба

Разработка начата в 1945 г.

Испытание - 29.08.1949 г.

Серия с 1949 г. К концу 1951 г. выпущено 19 бомб. В 1952-1953 г.г. все бомбы переделаны в РДС-2. | РДС-2 / изделие 601

| Длина - 5 м

Диаметр - 1,5 м

Масса - 5000 кг |

Заряд "пушечного" типа (U235) | Бомба, корпус 601

Заряд и боеприпас разработки КБ-11

гл. конструктор - Ю.Б.Харитон | Авиационная атомная бомба

Разработка начата в 1946 г.

В 1949 г. разработка прекращена | РДС-2 / изделие 501-М

| Длина - 3300 мм

Диаметр - 1250 мм

Масса - 3200 кг | Имплозивный заряд с новой фокусной системой (Pu239)

30 кт | Бомба, корпус 501-М

Заряд и боеприпас - КБ-11

гл. конструктор - Ю.Б.Харитон | Авиационная атомная бомба

Разработка начата в 1948 г.

Испытание - 24.09.1951 г.

Серия с 1951 г. | | РДС-3 | | Имплозивный заряд первого поколения (U235 и Pu239) | Бомба

Заряд и боеприпас - КБ-11

гл. конструктор - Ю.Б.Харитон | Проект заряда и бомбы

Разработка начата в 1948 г.

Разработка прекращена в 1950 г. | РДС-3 / изделие 501-М

| Длина - 3300 мм

Диаметр - 1250 мм

Масса - 3200 кг | Имплозивный заряд c новой фокусной системой (Pu239 и U235) с блоком автоматики БА-3

42 кт | Бомба, корпус 501-М

Заряд и боеприпас - КБ-11

гл. конструктор - Ю.Б.Харитон | Авиационная атомная бомба

Разработка начата в 1948 г.

Испытание - 18.10.1951 г.

Серия - с 1952 г. по 1953 г. как минимум | РДС-6с / изделие 501-6

| Длина - 6500 мм

Диаметр - 1500 мм

| Одноступенчатый термоядерный тип "слойка" (дейтерий / дейтерид лития-6, U235)

400 кт | Бомба, корпус 501-6

Заряд и боеприпас - КБ-11

гл. конструктор - Ю.Б.Харитон, ведущий конструктор - А.Д.Сахаров | Первый термоядерный заряд и авиационная бомба

Разработка начата в 1948 г.

Испытание - 12.08.1953 г.

Опытное производство | РДС-4 "Татьяна"

| Диаметр - 820 мм

Масса - 1200 кг | Имплозивный заряд (Pu239 и U235)

28 кт | Бомба

Заряд и боеприпас - КБ-11

гл. конструктор - Ю.Б.Харитон | Первый тактический ядерный заряд и авиабомба

Разработка начата в 1948 г.

Испытание - 23.08.1953 г.

Серия - с 1953 г. |

| | | | | | | | Комплекс "Резеда", ракета 9М24 Тактический ракетный комплекс батальонного звена. Создание ракетного комплекса начато по инициативе Главкома Сухопутных войск маршала А.А.Гречко в 1963 г. Разработка велась НИИ-147 при участии ЦКБ-14. Комплекс представлял из себя своеобразный аналог системы "Деви-Крокет" (США). Заводские испытания элементов системы проводились, государственные испытания планировалось проводить во 2-м квартале 1965 г. Работы прекращены.

Наведение - ракета неуправляемая, наведение осуществляется пусковой установкой. | | | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2022 г. (стандартное пополнение)

Wasserfall C2 W1 / W5 / W10

Р-101 / Р-101Б / Р-102

Зенитная управляемая ракета / баллистическая ракета / баллистическая ракета ВМФ. После окончания Великой Отечественной войны 13 мая 1946 г. Совмином СССР принято Постановление №1017-419 "Воопросы реактивного вооружения". Этим Постановлением на 1946-1948 г.г. ставились задачи полного восстановления технической документации и образцов германских зенитных управляемых ракет; восстановление лабораторий и стендов со всем оборудованием и приборами, необходимыми для проведения исследований и опытов по ракетам Wasserfall; подготовки кадров советских специалистов, которые овладели бы конструкцией ракет, методами испытаний, технологией производства деталей и узлов и сборки ракет. Работы по трофейным зенитным ракетам Wasserfall под индексом Р-101 велись отделом №4 СКБ НИИ-88 (будущее ОКБ-1 НИИ-88), главный конструктор - Е.В.Синильщиков.

Управляемый зенитный ракетный снаряд Wasserfall С2 был создан в Германии под общим руководством Вернера фон-Брауна с использованием технологических достижений проекта V-2, главный конструктор - Вальтер Дорнбергер. Проработка концепции ЗУР начата в 1941 г. Контракт на создание ракеты заключен 2 ноября 1942 г. Тогдаже выпущены требования к ракете. Планировалось обеспечить вероятность поражения целей типа "бомбардировщик" не менее 50%. Техническое проектирование велось в 1943 г. Первый (неудачный) пуск ракеты состоялся 29 февраля 1944 г. Тогда же начата подготовка серийного производства ракеты, но до конца войны серийный выпуск так и не удалось наладить, хотя планировалось произвести 5000 ракет. Первые модификации ракеты W1 и W5 по габаритам и ТТХ значительно отличаются от последней модификации W10. В марте 1945 г. в ходе испытаний ракета достигла высоты в 16 км и показала скорость 780 м/с. Данные о возможном боевом применении ЗУР Wasserfall скорее всего неверны. Некоторые исследователи считают, что всего было запущено не более 50 ракет (ист. - Бургесс Э.), другие (ист - Книга о 658 ЗРП) сообщают, что всего было обнаружены протоколы 40 экспериментальных пусков ракет из которых только 14 были удачными.

| | | | | | |

Ракетный крейсер. Разработан Северным ПКБ (г. Ленинград), главный конструктор - А.К.Перьков (позже - В.И.Мутихин). Корабль предназначен для нанесения ударов по корабельным группировкам противника включая авианосные, а так же для обеспечения зональной ПВО соединений флота и военно-морских баз и ударов по наземной инфраструктуре противника. К постройке в 1980-е годы планировалась серия из 10 крейсеров проекта.

Эскизный проект крейсера принят 13 апреля 1973 г. За основу проекта был взял пр.1134Б с полным обновлением состава вооружения. На крейсере предполагалось использовать новый ракетный комплекс, новый зональный ЗРК, новую артиллерийскую установку. Это потребовало полного перепроектирования компоновки надстроек и корпуса корабля. В техническом проекте 1164 был сформирован окончательный облик крейсера. Разработка техпроекта завершена 21 августа 1974 г. Строительство корабля могло начаться в декабре 1974 г. начаться на Николаевском судостроительном заводе им.61 коммунара после освобождения стапельного места после спуска 5-го корабля пр.1134Б «Петропавловск», но для проекта не были готовы системы вооружения. В этой связи закладка головного корабля была сдвинута на 1976 г. и состоялась только 4 октября 1976 г. (крейсер "Слава", заводской №2008). Головной крейсер спущен на воду 27 июля 1979 г. и принят Флотом 28 декабря 1982 г.

Ракетный крейсер "Москва" пр.1164, Черное море, 2000-е годы | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение)

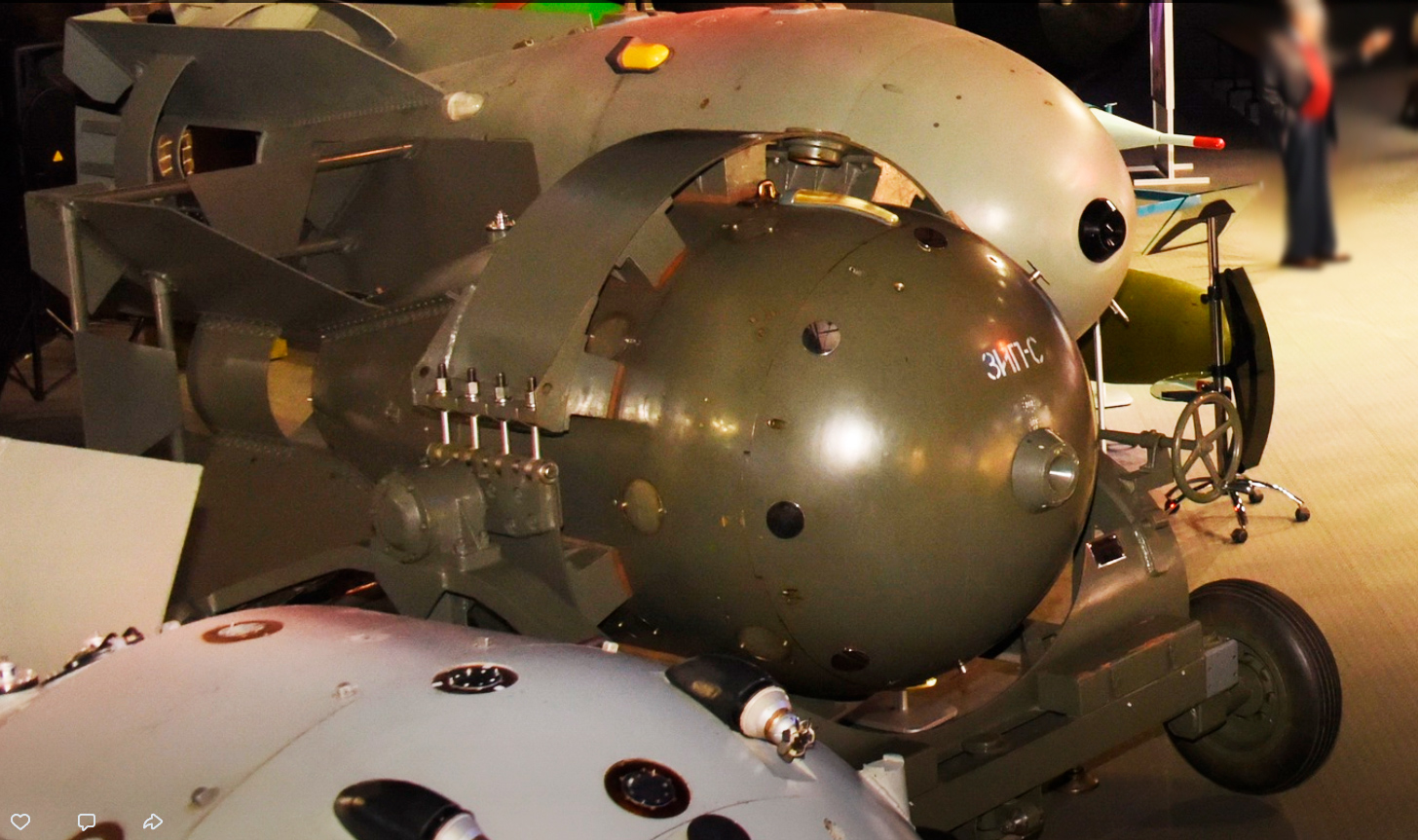

РЮ-1 / СК-1 / 5Ф-48 "Скальп" / изделие Ю-1

Противолодочная ядерная бомба / авиационная глубинная бомба с ядерным зарядом разработки НИИ-1011 (позже - ВНИИП, ныне - РФЯЦ-ВНИИТФ, Минсредмаш СССР, г.Снежинск), главный конструктор - А.Д. Захаренков. В 1959 г. принято Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о разработке авиационной термоядерной глубинной бомбы мегатонного класса для поражения подводных лодок в подводном и надводном положении, а также кораблей противника. Разработка противолодочного комплекса с гидросамолетом-носителем и противолодочной бомбой была начата в ответ на принятый в конце 1950-х годов на вооружение подобный авиационнй комплекс в США, а также в связи с развертыванием США ракетной системы с ПЛАРБ типа "Джордж Вашингтон". Первоначально задана разработка бомбы с зарядом конструкции КБ-11 (ВНИИЭФ), но позже разработка заряда была поручена НИИ-1011 (ВНИИТФ).

Впервые в практике НИИ-1011 для ядерного боеприпаса "Скальп" был разработан эскизный проект и состоялась его защита. Отделением испытаний и эксплуатации ЯБП НИИ-1011 (В.И.Просветова) так же впервые была подготовлена схема "прохождения ЯБП при эксплуатации в войсковых частяях Министерства обороны".

17.08.1961 г. вышло Постановление Совмина СССР № 758-324 «О проведении в 1962 г. заводских и зачетных испытаний опытных образцов изделия «Скальп». Основным носителем бомб "Скальп" стал самолет-амфибия Бе-12. Испытания аэродинамических корпусов бомб без ядерного заряда проходили с сентября 1960 г. по октябрь 1963 г. на сухопутном и морском полигонах в Крыму. В ходе испытаний отрабатывались 16 вариантов бомб. Отрабатывалась работа парашютной системы. Спасаемые варианты изделий поднимались со дна момелководного морского полигона с привлечением спасательного судна Черноморского флота. Применялась телеметрическая аппаратура РТС-6 и системы контроля СК, а также аппаратура регистрации параметров движения изделия на подводном участке траектории. В 1964 году проходили совместные испытаниях носителя Бе-12СК "Чайка" и бомб "Скальп".

Бомба с носителем Бе-12СК принята на вооружение в 1964 г. Серийное производство боеприпаса велось ПО «Старт» (г. Заречный Пензенской обл.) с 1965 г.

В 1965-1970 г.г. боеприпасы типа "Скальп" получили на вооружение три противолодочных авиаполка дальнего действия и две противолодочные эскадрильи ВМФ СССР. Позже, на замену бомбе "Скальп" была создана и выпускалась в 1969-1970 г.г. новая авиационная ядерная глубинная бомба РЮ-2 / 8Ф-59 "Скат", которая была универсальной по носителям.  Макет ядерной противолодочной бомбы РЮ-1 / 5Ф-48 "Скальп". Красная и белая полосы означают, что это учебное изделие (фото 2014 г., https://kara-banoff.livejournal.com) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Комплекс П-1, ракета 4К-32 / КСЩ / Щука - SS-N-1 SCRUBBER   Противокорабельная крылатая ракета / корабельный самолет-снаряд "Щука" (КСЩ). Самолет-снаряд (ракета) разработана ГосНИИ-642 МОП (в 1957 г. включено как филиал в ОКБ-52 - ныне НПО машиностроения), главный конструктор - М.В.Орлов. Созданию корабельного самолета-снаряда "Щука" предшествовали работы по созданию авиационной реактивной торпеды "Щука". В 1947 г. с целью подготовки к воспроизведению германского опута КБ-2 Минсельхоза СССР начаты испытания германской противокорабельной ракеты Hs.239. Одновременно в США велись подобные же исследования завершившиеся испытаниями в 1948 г. испытаниями авиационной противокорабельной ракеты AUM-N-6 "Puffin", созданной на базе ASM-N-2 "Bat" и, вероятно, также с использованием германских материалов по Hs.239. Испытания германской ракеты КБ-2 пусками с самолета-носителя Ту-2 показали низкую надежность и точность командоного наведения ракеты. От запуска ракеты в серийное производство Hs.239 отказались.

Постановлением Совмина СССР от 14 апреля 1948 года №1175-440 КБ-2 (главный конструктор - Д.Л.Томашевич) была задана разработка реактивной авиационной морской торпеды РАМТ-1400 "Щука". В конструкции ракеты есть черты ракеты AUM-N-6 "Puffin", но боевая часть предназначена для поражения корабля в подводную часть борта подобно Hs.239. Самолет-снаряд изначально создавался с радиолокационной системой наведения, но для испытаний использовалось радиокомандное наведение. 27 декабря 1949 года вышло Постановление совмина СССР №5766- 2166 по которому предусматривалась разработка ракеты в двух вариантах - "Щука-А" (РАМТ-1400А) и "Щука-Б" (РАМТ-1400Б) - без радиолокационного визира и с ним. К концу 1949 года главный конструктор сменился на М.В.Орлова (Томашевич был отстранен по непроизводственным мотивам) и ракета вышла на летные испытания. Работы по проекту "Щука- А" были успешно завершены к июлю 1955 года.

Создание морского комплекса с ракетой "Щука" КСЩ 4К-32 начата на базе авиационной ракеты "Щука" в 1953 г. Пусковыми установками ракет предлагалось оснастить эсминцы пр.30бис в ходе модернизации. Разработка комплекса задана Постановлениями Совмина СССР №2541-1222 от 30.12.1954 г. 1 февраля 1955 г. утверждены тактико-технические требования на переоборудование новых эсминцев пр.56 для проведения испытаний ракет "Щука".

Совместные летные испытания ракета проходила на эсминце "Бедовый" пр.56М в 1957-1958 г.г..

Ракетный комплекс принят на вооружение эсминцев / больших ракетных кораблей пр.56М в 1958 г.

В период с 1966 по 1978 годы корабли оснащенные ракетным комплексом прошли переоборудование с демонтажем средств комплекса "Щука". Последний корабль-носитель "Упорный" пр.57бис пошел на модернизацию в 1977 г.  Эсминец "Зоркий" пр.57бис с ракетами П-1 КСЩ во время боевой подготовки в Балтийском море, май 1968 г. (Апальков Ю.В. Эсминцы проектов 56, 57бис и их модификации. М., 2009 г.). | | | | | | | | Комплекс К-23, ракеты Р-23Р (изд.340) и Р-23Т (изд.360) - AA-7 APEX

Ракеты Р-24Р (Р-23МР) изд.140 и Р-24Т (Р-23МТ) изд.160 - AA-7B APEX

Ракета разработана в ОКБ-4 М.Р.Бисновата (ныне - НПО "Молния"). Принята на вооружение в 1974 году. Применяется на самолетах МиГ-23 (Р-23) и его модификациях (Р-24 - МиГ-23МЛА/П/МЛД) с пусковой установки АПУ-23 / АПУ-23М (Р-24). В учебных целях используются тактические аналоги Т-140Р и Т-160Р. АА-7 (Р-23Р) и АА-8 (Р-60) под МиГ-23МФ польских ВВС. (Крылья Родины. № 11 / 1993) | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение)

РН202 / 02Н / изделие 202

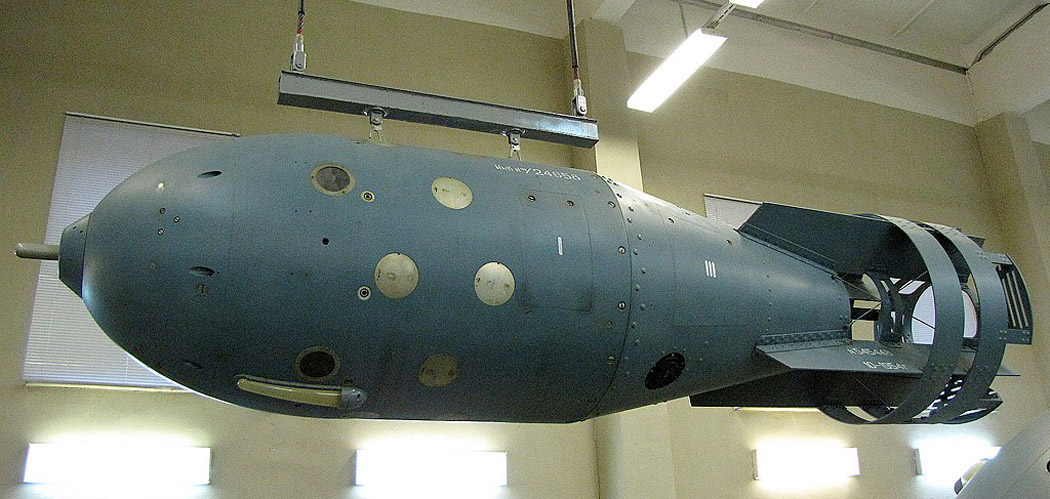

Термоядерная бомба с зарядом двухступенчатого типа с ядерным обжатием по типу РДС-37 сверхвысокой мощности / "бомба большой мощности". После успешного испытания термоядерного заряда РДС-37 возникло несколько предложений по созданию зарядов большой мощности. Работы по ним ускорялись в том числе данными об испытаниях 10-мегатонных термоядерных зарядов в США. В 1955 г. по решению Правительства был создан второй ядерный центр - НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ) в Челябинске-70 (ныне г. Снежинск), куда была переведена треть сотрудников КБ-11. Тематика работ была идентичной. Новый ядерный центр инициативно предложил проект разработки супербомбы мощностью в 30 Мт (такой мощностью обладало первое термоядерное устройство «Майкл» США, испытанное в 1952 г. на атолле Бикини).

16 декабря 1955 г. в докладной записке Васильева, Щелкина, Забабахина и Гречишникова министру среднего машиностроения о разработке и испытании изделия большой мощности предлагалось произвести летом 1956 г. испытание изделия разработки НИИ-1011 с использованием самолета-носителя М-4. Предлагалось несколько вариантов изделия - в виде бомбы, а также с виде снаряженного изделием самолета М-4, который перед взрывом будет покидать экипаж. Т.к. системы автопилотирования не обеспечивали необходимой точности, а также не было гарантии успешного приземления экипажа в районе полигона Новая Земля от варианта снаряженного изделием самолета отказались. Предполагалось, что вес опытного изделия составит 24-26 тонн при диаметре 2.1 м. Мощность изделия оценивалась в 15-25 Мт. 28 декабря 1955 г. в Президиум ЦК КПСС была направлена записка Завенягина, Жукова, Курчатова и Зернова в которой предлагалось создание заряда большой мощности с использованием принципа атомного обжания (РДС-37) массой 20-26 тонн и мощностью 20-30 Мт. Заряд предлагалось создать к 3-му кварталу 1956 г. и испытать сбросом с самолета М-4 на полигоне на Новой Земле. Для производства заряда предлагалось использовать литий, выпущенный промышленностью для других бомб в течение 1-3 кв. 1956 г. с последующей компенсаций в следующие 3 квартала. Для бомбы предлагалось создать специальный парашют.

Постановлением Совмина СССР №46-31сс "О результатах испытаний изделий РДС-27 и РДС-37, серийном производстве изделия РДС-27, разработке и производстве изделия на принципе атомного обжатия" от 5 января 1956 г. задавалась подготовка в 1956-1960 г.г. выпуска изделий большой мощности, а также подготовка к 3-му кв.1956 г. испытания изделия мощностью 20-30 Мт на объекте "700" (полигон на Новой Земле). Соответствующий самолет-носитель М-4 на массу полезной нагрузки должен был быть подготовлен к этому сроку. Таким образом задавалась разработка будущего изделия 202 в НИИ-1011.

В некоторых источниках используется наименование "изделие 02" - вероятно, это неофициальное внутреннее название.

Бомба РДС-202 / РН202 разработки НИИ-1011 (https://ru.wikipedia.org/)

| | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение) Ракета Х-101 - AS-23A KODIAK

Ракета Х-102 - AS-23B KODIAK

Крылатая ракета большой дальности. Разработана в МКБ "Радуга" с использованием опыта создания КРБД Х-55. Ракета отличается увеличенной дальностью, выполнена с использованием технологий снижения радиолокационной заметности и в двух вариантах по боевым частям - с обычной БЧ (Х-101) и с ядерной БЧ (Х-102). По неподтвержденным данным разработка ракеты начата в 1984 г. (источник, в 1992 г. по данным Jane's) и по данным СМИ завершена к 1995 г.

По западным данным, испытания ракет Х-101 вместе с носителем Ту-95МС начаты в начале октября 1998 г. в Ахтубинске. Так же в некоторых источниках указывается, что испытательные пуски ракет велись в 1999 г. и в апреле 2000 г. в ходе учений 37-й воздушной армии ДА России. Летные испытания ракет Х-101 в Ахтубинске продолжались и в 2002 г. (источник).

Решение о начале серийного производства ракет Х-101 принято в октябре 1999 г. Осенью 1999 г. так же планировалось начать переоборудование самолетов-носителей по типу Ту-95МСМ. По западным данным, серийное производство ракет начато на заводе в Смоленске 1 декабря 2002 г. По нашему мнению, по состоянию на 2010 г. ракеты Х-101 и Х-102 еще не приняты на вооружение ВВС России и, вероятно, проходят испытания. Ранее была неподтвержденная информация о принятии ракет на вооружение в 1999 г. и в 2002-2003 г.г. Наименование "изделие 111" взято из источника Jane's - есть сомнения в его достоверности.

20 марта 2012 г. министр обороны России А.Сердюков в выступлении на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что ВС России получили на вооружение новую крылатую ракету воздушного базирования большой дальности. Поступление ракет Х-101 в ВВС России ожидалось в 2013 г. и, вероятно, в 2013 г. было начато. 17 ноября 2015 г. состоялось первое боевое применение ракет Х-101 в Сирии, самолеты-носители - Ту-160.

Идентификация индексов ракет - источник

| | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Комплекс 2К4 "Филин", ракета 3Р2 - FROG-1 Ракета 3Р3 "Филин-2"

Ракета 3Р4 "Филин-3"

Тактический подвижный ракетный комплекс / тактическая твердотопливная ракета. Комплекс разработан НИИ-1 (с 1967 г. - Московский институт теплотехники), главный конструктор Н.П.Мазуров. Испытания начаты в 1955 г. Испытания вместе с самоходной пусковой установкой (СПУ) 2П4 с 1957 г. Производство пусковых установок велось на Кировском заводе в 1957-1958 г.г. (всего произведено 36 шт). Комплекс принят в опытную эксплуатацию в 1957 г. под наименованием 2К4, в строевые части не поступал. Комплекс принят на снабжение ВС СССР Постановлением Совмина СССР от 17.08.1958 г., снят со снабжения Постановлением Совмина СССР в феврале 1960 г. в связи с завершением работ по комплексу "Луна".  Установка 2П4 комплекса 2К4 "Филин" на параде на Красной площади в Москве, предположительно 1 мая 1960 г. (http://russianarms.ru). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

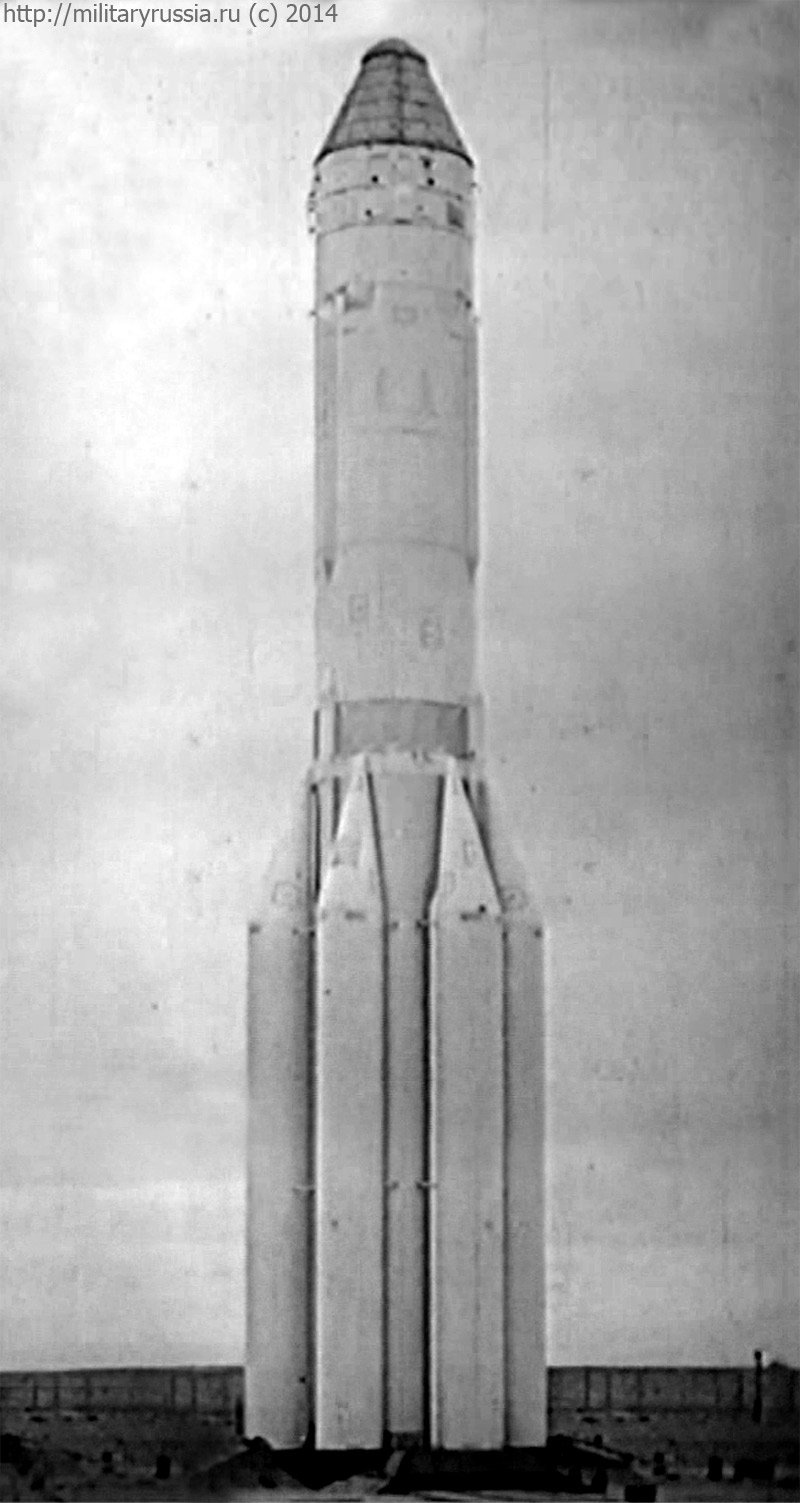

Комплекс К8К82, ракета УР-500 / 8К82 "Протон" - SL-9

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) тяжелого класса. Разработка ракеты начата ОКБ-52 генерального конструктора В.Н.Челомея в инициативном порядке весной 1961 г. Официальное решение о разработке ракеты принято Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №409-183 от 24 апреля 1962 г. Тактико-технические требования на ракету приняты Министерством обороны СССР решением №Т726 от 17.01.1963 г. Главный ведущий конструктор темы УР-500 на первом этапе - П.А.Ивенсен. С 1962 г. главный конструктор темы - Ю.Н.Труфанов. На проектном этапе непосредственное участие в определении технических параметров ракеты приняли Д.А.Полухин (позже назначен главным ведущим конструктором темы), В.К.Карраск, Г.Д.Дермичев, В.А.Выродов, Э.Т.Радченко, Е.С.Кулага, Н.Н.Миркин, Ю.П.Колоснов, В.Ф.Гусев и А.Т.Тарасов.

Проработки проекта ракеты были начаты еще во второй половине 1961 г. по инициативе В.Челомея в трех вариантах:

- межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса;

- глобальная ракета;

- ракета-носитель космических аппаратов массой 12-13 тонн;

На начальной стадии разработки проект прошел несколько значительно отличающихся вариантов компоновки ракеты (см.Модификации). В итоге в январе 1962 г. для доработки была выбрана схема с пакетной компоновкой первой ступени. 24 апреля 1962 г. вышло Постановление Совмина СССР (см.выше) о разработке ракеты УР-500 с окончательной компоновкой первой ступени. В мае 1962 г. на базе этого варианта был выпущен аванпроект ракеты УР-500. Эскизный проект ракеты УР-500 завершен в 1963 г. Проектирование УР-500 вцелом завершено к концу 1964 г.

В 1962 г. в НИИ-1011 (ныне - ВНИИТФ) начата разработка боеприпаса со 100-мегатонным зарядом разработки КБ-11 (ВНИИЭФ) для МБР на базе УР-500 (источник). Разработка доведена до эскизного проекта и сборки конструкторского макета. Также НИИ-1011 в 1963 г. разрабатывались боеприпасы для неуправляемой и управляемой орбитальных модификаций МБР. В середине 1960-х годов работы по тяжелым МБР в ОКБ-52 и в смежных организациях-разработчиках БЧ прекращены.

После октября 1964 г. в связи со снятием с должности Н.С.Хрущева проект УР-500 был пересмотрен и разработка боевого варианта ракеты была прекращена. В работе осталась только ракета-носитель космических аппаратов.

Ракета-носитель УР-500 / 8К82 на старте пуска одного из ИСЗ "Протон", площадка №81 космодрома Байконур, предположительно 16.07.1965 г. (реконструкция фото по кадрам кинохроники, http://militaryrussia.ru, апрель 2014 г.). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Комплекс Д-1, ракета Р-11ФМ / 8А61ФМ - SS-N-1 SCUD-A

Баллистическая ракета для подводных лодок (БРПЛ). Разработка комплекса с баллистической ракетой стартующей с подводной лодки велась по теме НИР "Волна" ОКБ-1 НИИ-88 под общим руководством С.П.Королева, ведущий конструктор - И.В.Попков. Вероятно, при работе по теме НИР "Волна" учтены результаты экспериментов группы ВМФ СССР контр-адмирала Н.А.Сулимовского, которая в 1952 г. проводила опыты с пусками моделей ракет из сухих и запоненных водой шахт. Тактико-техническое задание на создание комплекса "подводная лодка-носитель - баллистическая ракета" утверждено усилиями главных конструкторов ОКБ-1 С.П.Королева (ракета) и ЦКБ-16 Н.Н.Исанина (лодка) 14 июля 1953 г. (ист. - Гудилин). Определен круг разработчиков:

- ОКБ-1 (главный конструктор С.П.Королев, ракета и комплекс вцелом)

- ЦКБ-16 (главный конструктор Н.Н.Исанин, лодка-ностель)

- НИИ-885 (главный конструктор Н.А.Пилюгин, приборы управления ракеты)

- ОКБ-2 НИИ-88 (главный конструктор А.М.Исаев, двигатель ракеты)

- ЦКБ-34 (главный конструктор Е.Г.Рудяк, разработка наземного стенда и пусковой установки)

- НИИ-49 (директор - Н.А.Чарин, системы управления)

- МНИИ-1 (директор - Э.И.Эллер, системы управления)

- завод №402 (директор - Е.П.Егоров, ПО "Севмаш", строительство подводных лодок).

Совещание главных конструкторов для координации работ по теме проведено 5 января 1954 г. (ист. - Гудилин).

Постановление Совмина СССР №136-75 ""О проведении проектно-экспериментальных работ по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами дальнего действия и разработке на базе этих работ технического проекта большой подводной лодки" вышло 26 января 1954 г. Разработка опытной ПЛРБ на базе ПЛ пр.611 ZULU начата ЦКБ-16 (позже переименовано в ПМБМ "Малахит"), главный конструктор Н.Н.Исанин назначен тем же Постановлением. Постановлением Совмина СССР №1601-892 ри 25 августа 1955 г. начата НИР "Волна" по созданию комплекса и ракеты. В 1955 г. предполагалось кроме опытной лодки создание в перспективе штатной лодки-носителя с 6 ракетами на борту.

Проект подводной лодки В-611 ("Волна"-611) утвержден в сентябре 1954 г. Недостроенная ПЛ пр.611 ZULU Б-67 была переведена Беломорско-Балтийским каналом из Ленинграда с завода №196 "Судомех" (где была заложена 26.03.1953 г. и спущена на воду 05.09.1953 г.) в Молотовск (ныне Северодвинск), где в 1954 г. на заводе №402 была достроена по пр.В-611 (первая ПЛ пр.611 ZULU построенная на заводе №402). Лодка сдана на испытания 11 сентября 1955 г.

В документации 1950-х годов наименование комплекса Д-1 не употреблялось. Комплекс Д-1 снят с вооружения в 1967 г.

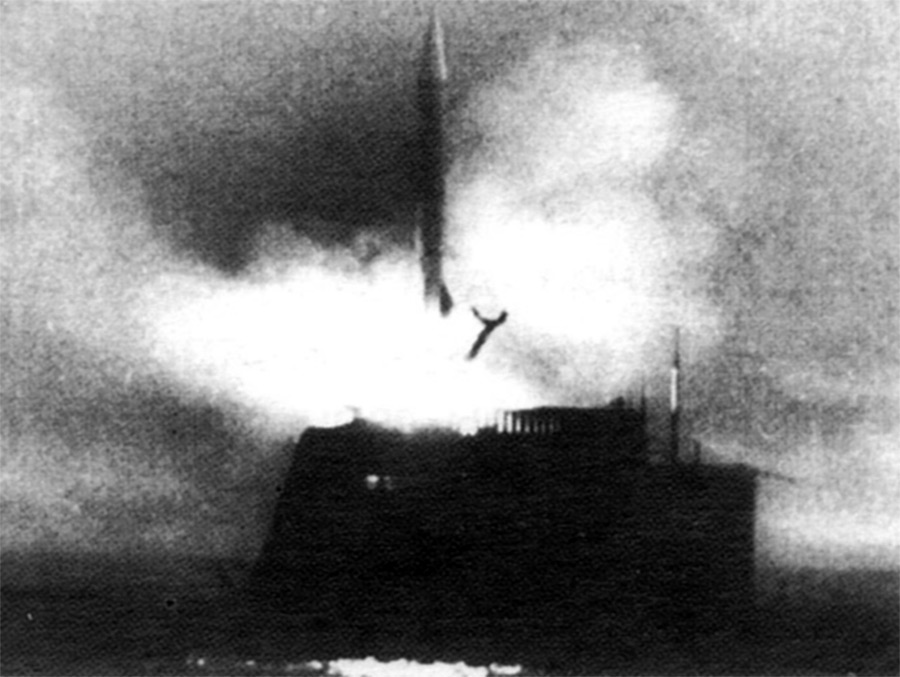

Первый в мире пуск БРПЛ Р-11ФМ с ПЛРБ Б-67 пр.В-611 ZULU-IV, Белое море, 16 сентября 1955 г. (http://www.energia.ru/). | | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Комплекс 2К17, ракета С-5 / ФКР-2 / 4К-95 - SSC-1A SHADDOCK

Комплекс 2К17М, ракета С-5М / ФКР-2М / 9М78 - SSC-1A SHADDOCK Фронтовая крылатая ракета с самоходной пусковой установкой. Ракета и комплекс разработаны ОКБ-52 (ныне КБ машиностроения), главный конструктор В.Н.Челомей. Разработка наземного комплекса с применением морской ракеты П-5 начата в 1958 году при поддержке Н.С.Хрущева, которому В.Н.Челомей осенью 1958 г. на полигоне Капустин Яр продемонстрировал эскиз ракеты, стартующей с автомобильной пусковой установки.

В процссе разработки комплекса сложилась следующая кооперация предприятий:

ОКБ-52 - головное КБ по комплексу и ракете;

НИИ-923 ГКАТ - система управления ракеты;

ГСКБ-47 - фугасная боевая часть ракеты;

НИИ-125 - заряды РДТТ стартового ускорителя ракеты;

Завод № 476 ГКАТ - самоходная пусковая установка;

Заводы № 292 (Саратов), №47 (Оренбург) №99 (Улан-Удэ) - серийное производство ракет С-5.

Два прототипа пусковых установок 2П30 на шасси ЗиЛ-135К были впервые показаны на параде на Красной площади в Москве 1 мая 1959 г. Первый испытательный пуск ракет выполнен на полигоне Капустин Яр 21 июля 1960 г. Второй пуск ракеты С-5 проводился через несколько дней в конце июля 1960 г. там же в присутствии Н.С. Хрущева и министра обороны Р.Я.Малиновского.

Этот пуск так описан в литературе: "Восьмиколесный ЗиЛ-135К лихо проехал мимо трибуны с высокими гостями, а затем, круто развернувшись, двинулся по целине на отведенное ему место старта. Пока начальство следило за другими «номерами» программы, стартовая команда, во главе которой был Сергей Хрущев (сын Хрущева), лихорадочно готовила ракету к пуску. И, как на зло, в момент запуска маршевого двигателя дважды отходил бортразъём, соединявший ракету с пусковой. Наконец бортразъём защелкнулся, и ракета успешно стартовала".

Государственные испытания комплекса 2К17 с ракетой С-5 завершились в октябре 1961 г. после пяти пусков ракеты. Фронтовой ракетный комплекс 2К17 с ракетой 4К-95 (ФКР-2) был принят на вооружение Советской Армии Постановлением Совмина СССР № 1182-52 от 30 декабря 1961 г. Ракетный комплекс 2К17 снят в вооружения в 1975 г.

Пусковые установки 2П30 комплекса 2К17 с ракетами ФКР-2 / С-5 на параде на Красной площади в Москве, 1 мая 1959 г. (фото МО СССР) | | | | | | | Каталог военной техники: Последние комментарии | Золотарев Wrote:Пропустил несколько плНапример? | | Вроде всё... больше пока ничего не вижу по апарату |

|