| | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

|  |

Большая атомная подводная лодка специального назначения / стратегический атомный подводный крейсер (источник) / носитель роботизированных подводных аппаратов / тяжелый атомный ракетный крейсер (на церемонии вывода 01.11.2025 г.). Разработчиком подводной лодки является ЦКБ МТ "Рубин" (источник). ПЛА будет первым полноценным носителем новой системы вооружения ("Статус-6" / 2М39 "Посейдон"), прототипы которой отрабатывались на опытовой ПЛ пр.20120 "Саров". В середине 2010-х годов так же обсуждались предположения о том, что данная ПЛА является лодкой дальнего гидроакустического дозора или даже атомной глубоководной станцией, но эти гипотезы были ошибочны.

Вероятно, 19.06.2012 г. подписан Государственный контракт №66-12 на поставку Флоту ПЛА пр.09851 (источник). Контракт № 120-14 от 03.06.2014 г. заключен между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦКБ «МТ «Рубин» на выполнение составной части ОКР «Калитка-СМП» на строительство ПЛА пр.09851 (источник). Позже в 2016 г. сообщается, что работы по пр.09851 ведутся в соответствии с техническим заданием № БЛИЦ.360029.608ТЗ шифр СЧ ОКР «ГТС-К» (источник). В 2017 г. впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении конструкторами ПКБ Севмаша при строительстве АПЛ создается полная 3D-модель корпуса корабля. Пилотным проектом послужила АПЛ «Хабаровск». Она создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота. Кроме того, заводские конструкторы разработали и внедрили программы, с помощью которых выпускается и плазовая документация на строительство этого корабля. Как поясняет Главный конструктор Севмаша Юрий Спиридонов применение современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ (источник).

Закладка головной ПЛА "Хабаровск" состоялась 27 июля 2014 г. в цехе №50 ПО "Севмаш" (г.Северодвинск). 25.05.2018 г. СМИ сообщили о прохождении элементами прочного корпуса ПЛА гидравлических испытаний (источник). Строительство лодки по планам 2016 г. предполагалось завершить до 2020 г. (источник). В середине 2019 г. появилась информация о планах спуска лодки на воду до конца 2019 г. (источник). 20.04.2020 г. СМИ сообщили о планах спуска на воду ПЛА "Хабаровск" в мае-июне 2020 г. и планах на проведение испытаний лодки в течение двух лет (источник). Позже, 24.08.2020 г. на форуме "Армия-2020" генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко заявил, что спуск "Хабаровска" на воду в 2020 г. вообще не планировался. 07.11.2020 г. сообщается, что ПЛА "Хабаровск" планируется вывести из цеха и спустить на воду в первом полугодии 2021 г. (источник). При этом в ПО "Севмаш" и в 2020 и в 2021 году сообщали лишь о строительстве ПЛА "Хабаровск" и, соответственно, ни в 2021 ни в 2022 годах вывод лодки из эллинга не выполнялся. По состоянию на начало 2023 года ожидается, что лодка будет спущена на воду в 2023 году - официальных подтверждений этому пока нет.

В 2016 г. сообщается о планах ЦКБ МТ "Рубин" провести ОКР по проектированию и сопровождению постройки на ПО "Севмаш" заказа проекта 09853 (источник). Можно сделать предположение о том, что пр.09851 является головной лодкой серии специализированных субмарин-носителей комплекса 2М39, а лодки пр.09853, которые планируется строить серией - серийными лодками-носителями.

15.01.2021 г. в СМИ появилась информация о строительстве ПЛАСН "Ульяновск" по проекту 09853 со сдачей Флоту до 2027 г. Информация не соответствует действительности и вся информация с датами и планами в сообщении относится к ПЛА "Ульяновск" пр.885М.

1 ноября 2025 г. ПЛА "Хабаровск" выведена из эллинга цеха №50 ПО "Севмаш" для последующего спуска на воду, достройки и испытаний.

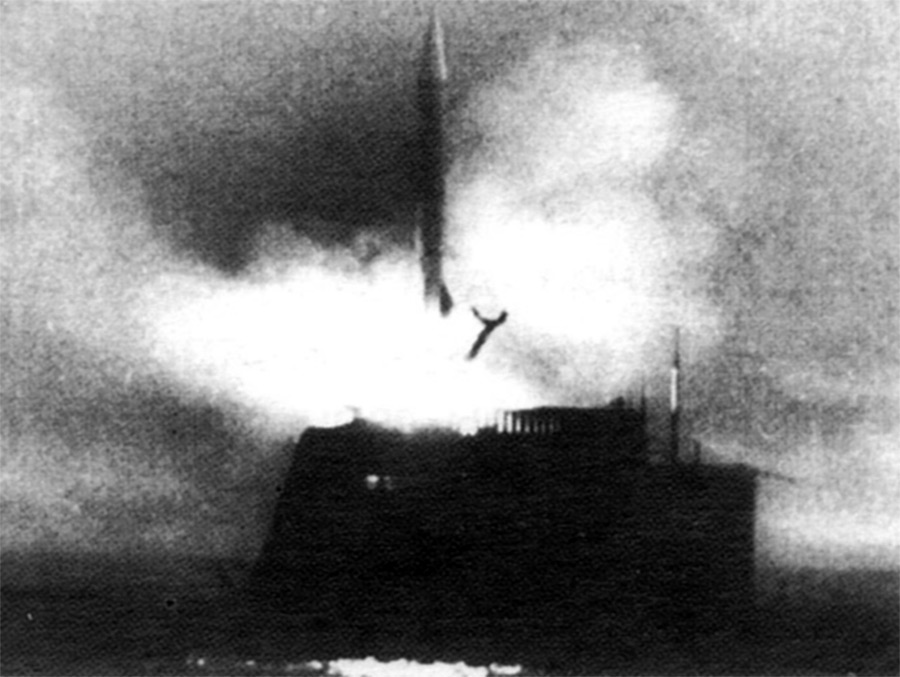

Церемония вывода ПЛА "Хабаровск" пр.09851 из эллинга ПО "Севмаш", 01.11.2025 г., Северодвинск (кадр видео Минобороны России) | | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) пр.1144 "Орлан" - Balcom-I / KIROV

"Киров" пр.11442"Фрунзе" "Калинин" "Пётр Великий" пр.11442М"Адмирал Нахимов"

|   |

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР). В 1964 г. в СССР начаты исследования возможности строительства крупного военного надводного противолодочного корабля с атомной силовой установкой. Основная задача - уничтожение ПЛАРБ вероятного противника в районах их боевого дежурства. В результате исследований ЦКБ промышленности было выработано техзадание на разработку проекта большого противолодочного корабля с АЭУ водоизмещением 8000 тонн. Разработка проекта "Орлан" была поручена Ленинградскому Северному проектно-конструкторскому бюро. Главный конструктор и руководитель - Б.И.Купенский (до мая 1982 г.), с мая 1982 г. - В.А.Перевалов. Главный наблюдающий за проектированием и строительством корабля от ВМФ СССР - капитан 1 ранга А.А.Савин. Проект корабля с самого начала непосредственно курировал Главком ВМФ СССР С.Г.Горшков.

В процессе проектирования корабль было предложено оснастить эшелонированными средствами ПВО, а позже и ударным противокорабельным ракетным комплексом, ориентированным на применение против авианосной группы вероятного противника. В связи с ростом водоизмещения и универсализацией возможного назначения корабля было принято решение классифицировать его как "тяжелый автомный ракетный крейсер". Техническое проектирование корабля завершено в 1972 г. Закладка головного корабля состоялась на Балтийском ССЗ в Ленинграде 26.03.1974 г. По данным космической разведки в США крейсер получил наименование Balcom-I (Baltic Combatant). На головном корабле - крейсере "Киров" - установлены 100-мм артиллерийские установки из-за неготовности 130-мм установки.

Возвращение тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" пр.11442М с первого этапа ходовых испытаний, г.Северодвинск, 16.09.2025 г. (фото Олега Кулешова, https://t.me/navyphotos) | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Комплекс П-700 "Гранит" 3К45, ракета 3М45 - SS-N-19 SHIPWRECK

Комплекс "Гранит-2" 3К45-2 / ОКР "Гранитит", ракета 3М45-2

Противокорабельная крылатая ракета. Разработка комплекса начата "НПО Машиностроения" (ОКБ-52) В.Н.Челомея (с 1984 г. генеральный конструктор - Г.А.Ефремов) в 1969 г. Главный конструктор - В.И.Патрушев (по 1977 г.), начиная с конца 1977 г. - В.А.Вишняков, начиная с 2003 г. после создания дирекции "НПО Машиностроения" по КР "Гранит" - А.А.Малинин (по 2010 г. как минимум), по состоянию на 2012-2013 г.г. главный конструктор по направлению - Константин Данилов (источник).

Разработка ракеты "Гранит" явилась продолжением работ по созданию ракеты подводного старта с дальностью 400-600 км и скоростью полета 3200-3600 км/ч типа П-500П (носитель - ПЛАРК пр.688, проект). В связи с усилением ПВО авианосцев ВМС США истребителями F-14 с ракетами "Феникс" и многоканальной РЛС, для достижения гарантированного поражения предполагалось наносить удар группой ПКР не менее 20 шт. Согласно решению ВПК при Совмине СССР от 08 апреля 1966 г. в первом квартале 1967 г. ОКБ-52 должно было в рамках НИР "Гранит" (источник) представить аванпроект ПКР. Проработка аванпроекта показала, что ракета с заданными ТТХ будет иметь длину 13 м и РДТТ не сможет быть маршевым двигателем. Решением ВПК при СМ СССР от 21 октября 1968 г. внесены изменения ТТХ с сохранением требования вписаться в габариты ПУ ПКР "Малахит". Данные ТТХ легли в основу Постановления Совмина СССР №539-186 от 10 июля 1969 г. о проведении ОКР "Гранит" по созданию комплекса (источник), срок начала совместных испытаний комплекса назначался на второй квартал 1973 г.

ОКР "Гранит" предусматривала создание противокорабельной ракеты с автономным (без взаимодействия с носителем) выбором главной цели в ордере кораблей и универсальным стартом - надводным либо подводным. Эскизный проект выпущен в 1969 г. и утвержден в 1970 г. (?).

В 1972 г. в Североморске состоялся показ ракеты "Гранит" и космических спутников-разведчиков, создаваемых в интересах комплекса "Гранит", руководству СССР - генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И.Брежневу и министру обороны маршалу А.А.Гречко (ист. - Пермский пороховой бастион).

Особая благодарность пользователю SHARK (http://militaryrussia.ru/forum) за помощь в подготовке материалов. Иногда в источниках ракета носил название П-50.

Пуск ракеты 3М45 "Гранит" с тяжелого атомного ракетного крейсера пр.11442 "Пётр Великий" 24 августа 2022 г. (кадр видео телеканала "Звезда"). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Комплекс Д-9РМ, ракета Р-29РМ / 3М-37 / РСМ-54 - SS-N-23 SKIFF

Комплекс Д-9РМУ, ракета Р-29РМУ / 3М-37У

Комплекс Д-9РМУ1, ракета Р-29РМУ1 / 3М-37У1 ОКР "Станция"

Комплекс Д-9РМУ2, ракета Р-29РМУ2 / 3М-37У2 ОКР "Синева"

Комплекс Д-9РМУ2.1, ракета Р-29РМУ2.1 / ОКР "Лайнер" (отдельная статья)

Баллистическая ракета для подводных лодок (БРПЛ) межконтинентальной дальности. Ракетный комплекс разработан СКБ-385 / КБМ / ГРЦ им. академика В.П.Макеева (г.Миасс). Генеральный конструктор - В.П.Макеев. Ведущий конструктор комплекса - Ю.А.Каверин (с 2008 г. - Смирнов Б.А. ист. "Конструктор" №17 / 2008). Работы по созданию нового ракетного комплекса были определены в середине 1970-х годов Постановлением Совмина СССР о качественном совершенствовании ракет для подводных лодок, повышению точности и создании малогабаритного боевого блока, а так же Постановлением, которым задавалось строительство дополнительно 8 ПЛАРБ пр.667БДР после 1980 г. в связи с задержкой развертывания БРПЛ Р-31. В обеспечение этих Постановлений совместным решением Министерств общего машиностроения, судостроительной промышленности, среднего машиностроения, оборонной промышленности и ВМФ СССР было предписано в октябре 1977 г. представить аванпроект нового ракетного комплекса Д-25 для модернизированных и дополнительных ПЛАРБ пр.667БДР. По своим боевым возможностям и эффективности новый комплекс не должен был уступать ракетному комплексу Trident-II. В ноябре 1977 г. КБМ совместно с Институтом вооружения ВМФ предложил аванпроект комплекса Д-25 на рассмотрение совета Главных конструкторов, а в декабре 1977 г. аванпроект комплекса Д-25 был успешно защищен на научно-технических советах Минобщемаша и ВМФ СССР.

Противником нового ракетного комплекса с жидкостной БРПЛ был Министр обороны СССР Д.Ф.Устинов - он настаивал на сворачивании работ с жидкостными ракетами и на переходе к твердотопливным ракетам. В итоге, при поддержке Главкома ВМФ С. Г. Горшкова и министра Минобщемаша С. А. Афанасьева было принято решение подать новый ракетный комплекс Д-25 как модернизацию старого комплекса Д-9Р.

9 января 1979 г. по Постановлению Совмина СССР официально начата ОКР по созданию комплекса Д-9РМ с ракетой 3М-37 для ПЛАРБ пр.667БДР. Комплекс обеспечивал повышение возможностей за счёт увеличения количества и мощности боевых блоков, увеличения дальности и точности стрельбы, расширения зоны разведения боевых блоков произвольной формы. Эскизный проект комплекса Д-9РМ разработан в 1979 году. Конструкторская документация выпущена в 1980 г. Также в 1980 г. выполнялась наземная отработка узлов комплекса и ракеты. Было принято решение запланированные к постройке новые ПЛАРБ пр.667БДР заменить на ПЛАРБ более совершенного пр.667БДРМ.

В процессе разработки комплекса сложилась следующая кооперация предприятий:

- ГРЦ им.Макеева - головное КБ по комплексу и ракете

- ЦКБ МТ "Рубин" - головное по ПЛАРБ-носителям

- НПО автоматики - система управления ракеты

- КБ химической автоматики - ЖРД 1-й ступени

- КБ химического машиностроения - ЖРД 2-й и 3-й ступеней, а так же ступени разведения боевых блоков

- ВНИИ приборостроения (ВНИИТФ) - боевые блоки РГЧ ИН с зарядами, включая малогабаритный высокоскоростной ББ нового поколения.

БРПЛ Р-29РМУ2 "Синева" на транспортной тележке (https://makeyev.ru/) | | | | | | |

Многоцелевая атомная подводная лодка / крейсерская подводная лодка. Разработка велась ЦКБ-112 "Лазурит", главный конструктор - И.И. Кваша. Поисковые работы по созданию атомной подводной лодки 3-го поколения начаты в 1971 г. Тактико-техническое задание на ПЛА выдано ВМФ СССР в марте 1972 г. ВМФ ставилась задача создать ПЛА в размерах и с водоизмещением, которые позволяли бы строительство лодок на внутренних заводах страны. Основным назначением новых ПЛА шифр “Барракуда” было слежение за ракетными подводными лодками и авианосными ударными группами потенциального противника, а также гарантированное уничтожение этих целей с началом боевых действий.

Особенностью проекта было использование при изготовлении прочного корпуса титанового сплава с пределом текучести 70-72 кгс/мм, обеспечивающего увеличение предельной глубины погружения в 1,5 раза по сравнению с ПЛА второго поколения. Титан позволил уменьшить массу корпуса на 25-30%, а это, в свою очередь, позволяло вести строительство в г.Горький с последующей транспортировкой лодок внутренними водными путями. Побочно уменьшалось магнитное поле корабля, но возрастала стоимость и сокращалось количество потенциальных производителей ПЛА - технология постройки титановых корпусов не была освоена в Комсомольске-на-Амуре.

Строительство ПЛА велось на заводе "Красное Сормово им.А.А.Жданова" в г.Горький (с 1992 г. - Нижний Новгород, завод "Красное Сормово"). Головная лодка прп.945 К-239 заложена 20.07.1979 г., спущена на воду 29.07.1983 г. и принята Флотом 29.09.1984 г. После спуска на воду лодки внутренними водными путями проходили в Северодвинск, где велась их достройка. Следом построена еще одна лодка пр.945 и далее 2 ПЛА улучшенного пр.945А. Следом в 1989 г. были заложены 2 ПЛА пр.945АБ, но их строительство не было завершено - в 1994 г. разобрана первая лодка и в те же годы - вторая.

ПЛА Б-336 "Псков" пр.945А, Ара-Губа, лето 2004 г. Правый борт со следами копоти после возгорания в ходе ремонта в плав-доке ПД-50 СРЗ-82 (http://forums.airbase.ru) | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) пр.22350 - ADMIRAL GORSHKOV

"Адмирал флота Советского Союза Горшков"

"Адмирал флота Касатонов"

"Адмирал Головко"

"Адмирал флота Советского Союза Исаков"

"Адмирал Амелько"

"Адмирал Чичагов"

"Адмирал Юмашев"

"Адмирал Спиридонов" |  |

Сторожевой корабль (СКР) дальней морской зоны (до 2008 г.) / фрегат. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро и утвержден командованием ВМФ России в июне 2003 г. (дата утверждения эскизного проекта). Конкурс на строительство серии СКР объявлен ВМФ 28 февраля 2005 г. В конкурсе приняли участие судостроительные предприятия «Северная верфь», «Прибалтийский завод „Янтарь“» и ПО "Севмаш". Заявку на участие в конкурсе подавал так же и «Балтийский завод», но 11 апреля 2005 г. группа ИСТ, владеющая «Балтийским заводом», и «Объединённая промышленная компания», контролирующая «Северную верфь», подписали Соглашение «О совместной реализации проектов в сфере военного судостроения», согласно которому все оборонные заказы концентрировались на «Северной верфи». Изначально планировалась постройка серии в 20 кораблей в течение 15-20 лет, но уже к концу 2010 г. в СМИ называлась цифра в 10-12 кораблей пр.22350. В рамках Госпрограммы закупки вооружений до 2020 г. 17.03.2011 г. "Северная верфь" и Министерство обороны России подписали контракт на строительство 4 кораблей проекта (впридачу к двум уже строящимся). Кроме того ССЗ "Северная верфь" признан единственным поставщиком СКР пр.22350 для ВМФ России.

Контракт на строительство головного корабля проекта подписан с ССЗ "Северная верфь" 21 октября 2005 г. Корабль "Адмирал флота Советского Союза Горшков" (заводской №921) заложен на "Северной верфи" 1 февраля 2006 г., спущен на воду 29 октября 2010 г. Корабль планировалось сдать ВМФ России еще в 2011 г. (планы начала 2010 г.), но уже в 2011 г. как вероятная дата передачи корабля ВМФ называется ноябрь 2012 г. Позже планы еще несколько раз менялись. Выход на ходовые испытания головного корабля проекта "Адмирал флота Советского Союза Горшков" согласно сентябрьским заявлениям СМИ ожидается к конце ноября 2012 г., что кажется сомнительным, исходя из фактического состояния корабля. Так же, данное сообщение СМИ было опровергнуто представителем ОСК в начале ноября 2012 г. о том, что в ноябре 2012 г. на корабле начнутся швартовые испытания, а первый выход в море планируется на 2013 г. Позже, 19 ноября 2012 г. генеральный директор ССЗ "Северная верфь" Александр Ушаков заявил СМИ, что "в текущем году мы намерены завершить затяжку кабельных трасс, на март 2013 года намечены вселение экипажа и начало швартовых испытаний, чтобы в четвертом квартале 2013 г. выйти на заводские ходовые испытания". В итоге летом 2013 г. начаты швартовные, а в 2014 г. ходовые испытания головного фрегата. Приемка корабля Флотом ожидалась в 2014 г., позже - в декабре 2015 г., позже - в декабре 2016 г. И в итоге по состоянию на начало 2017 г. ожидается до конца 2017 г. Основные причины задержек - неготовность комплексов вооружения (в частности ЗРК "Редут").

Передача головного фрегата Флоту по состоянию на март 2017 г. ожидается в 2018 г.

Первый серийный корабль проекта "Адмирал флота Касатонов" заложен там же 26.11.2009 г., спуск корабля на воду планируется на 2012 г.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" пр.22350 в ходе испытаний на Северном флоте, осень 2015 г. ( источник). | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2016 г. (стандартное пополнение) пр.22160

"Василий Быков"

"Дмитрий Рогачев"

"Павел Державин"

"Сергей Котов"

|  |

Патрульный корабль / корвет. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро (г.Санкт-Петербург). Закладка головного корабля проекта прошла 26 февраля 2014 г. на Зеленодольском судостроительном заводе. Всего в рамках программы вооружений до 2019 г. планировалось строительство шести кораблей проекта для ВМФ России. 16.04.2014 г. обнародованы планы увеличения серии до 12 кораблей.

Модель корвета пр.22160. Якобы вариант для ВМФ России. Фото с выставки "Интерполитех-2015" (фото - Nikolai Novichkov, http://www.janes.com/, обработано). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2023 г. (стандартное пополнение)

Комплекс Д-9, ракета Р-29 / 4К-75 / РСМ-40 - SS-N-8 SAWFLY

Комплекс Д-9Д, ракета Р-29Д / 4К-75Д

Комплекс Д-9ДУ, ракета Р-29ДУ / 4К-75ДУ

Баллистическая ракета для подводных лодок (БРПЛ) межконтинентальной дальности. Разработана СКБ-385 / ГРЦ им. академика В.П.Макеева (г.Миасс). С использованием опыта создания БРПЛ Р-27 комплекса Д-5 предварительная проработка проекта морской межконтинентальной ракеты была проведена в начале 1963 г. под руководством заместителя генерального конструктора СКБ-385 В.Р.Серова. Проектирование морской МБР выполнялось в условиях конкурса с КБ В.Н.Челомея, которое предложило морской вариант сухопутной универсальной МБР УР-100.

3 июля 1963 г решением ВПК при Совмине СССР №133 разработку предэскизного проекта комплекса Д-9 поручили СКБ-385 (ведущий конструктор - Ю.А.Коробейников). В результате рассмотрения на Совете Обороны СССР альтернативных предложений по морским комплексам Д-9 (разработка СКБ-385) и Д-8 (разработка ОКБ-52 / ЦКБМ) предпочтение было отдано комплексу Д-9 с БРПЛ Р-29, который и стал разрабатываться. ОКР по разработке комплекса ракетного вооружения подводных лодок Д-9 начата по Постановлению Совмина СССР №808-33 от 22 сентября 1964 года. Первые варианты проекта ракеты Р-29 появились уже в 1964 году.

Требования на разработку ракеты предусматривали обеспечение межконтинентальной дальности стрельбы при увеличении забрасываемой массы (по сравнению с Р-27), увеличение точности стрельбы и автономности боевого использования. Для выполнения требований в новом комплексе были реализованы следующие новшества:

- азимутальная астрокоррекция полета ракеты по звездам и Солнцу, что повысило точность стрельбы (система управления с азимутальной астрокоррекцией была применена на баллистической ракете впервые в мире);

- автономная цифровая вычислительная система в корабельной системе управления ракетным оружием и бортовой цифровой вычислительный комплекс ракеты, которые в сочетании с другими системами дали сокращение времени предстартовой подготовки и пуск всего боекомплекта ракет в одном залпе;

- обеспечены всепогодность боевого применения и старт ракет из подводного и надводного положения ПЛАРБ на межконтинентальную даль ность, что позволяло решать задачи из пунктов их базирования;

- создана пусковая установка с резино-металлическими амортизаторами, размещенными на стенках шахты ПЛ, что повышает эксплуатационные качества комплекса.

При разработке комплекса и ракеты сложилась следующая кооперация предприятий:

- СКБ-385 / КБМ (г.Миасс) - головной по комплексу и ракете;

- ОКБ-2 / КБХМ (гл.конструктор А.М.Исаев) - маршевые ЖРД обоих ступеней;

- НИИ-592 / НИИА (гл.конструктор Н.А.Семихатов) - система управления ракеты, комплекс корабельной системы управления стрельбой;

- НИИ КП - командные приборы;

- НИИ-885 / НПЦ АП (гл.конструктор Н.А.Пилюгин) - разработка бортовой гиростабилизированной платформы с астровизиром и азимутальной астрокоррекцией;

- ЦКБ (НПО) “Геофизика” - система астрокоррекции;

- НИИ-1011 / ВНИИТФ - разработка термоядерного боеприпаса ГЧ;

- КБ-11 / ВНИИЭФ - разработка термоядерного заряда;

- ЦПБ "Волна" (гл.конструктор Н.Ф.Шульженко) - переоборудование подводной лодки пр.658 под комплекс Д-9 (проект 701) для проведения испытаний БРПЛ.

Баллистическая ракета для подводных лодок (БРПЛ) Р-29 / 4К-75 - SS-N-8 SAWFLY на технической базе Флота (https://makeyev.ru/) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (в работе)

Комплекс Д-5, ракета Р-27 / РСМ-25 / 4К-10 - SS-N-6 mod.1 SERB

Комплекс Д-5У, ракета Р-27У / РСМ-25М / 3М-20- SS-N-6 mod.2 , mod.3 SERB

комплекс Д-5М, ракета Р-27М / 4К-10М - SS-N-6 mod.1 SERB (?)

Баллистическая ракета для подводных лодок (БРПЛ). Разработана СКБ-385 / ГРЦ им. академика В.П.Макеева (г.Миасс). Предложение о разработке комплекса Д-5 с двумя малогабаритными жидкостными ракетами 4К-10 и 4К-18 для ПЛАРБ пр.667А и пр.705Б выдвинуто СКБ-385 в апреле-мае 1961 г. Предложение закреплено на совещании главных конструкторов в декабре 1961 г. 24 апреля 1962 г. принято Постановление Совмина СССР №386-179 об опытной конструкторской разработке комплекса Д-5 с ракетой 4К-10 с моноблочным оснащением и комплекса Д-5К с баллистической противокорабельной ракетой 4К-18. Головным разработчиком назначено СКБ-385 (ист. - Конструктор), ведущий конструктор комплекса Д-5 с ракетой 4К-10 - Ю.М.Иванов. Малогабаритными БРПЛ подводного пуска планировалось вооружить перспективные ПЛРБ пр.667А разработка которых велась в качестве ответной меры на развертывание в США программы ПЛАРБ "Джордж Вашингтон".

В разработке малогабаритной ракеты Р-27 было реализовано несколько новых подходов и технических решений:

1. Разрабатывался малогабаритный и прочноплотный цельносварной корпус ракеты с оболочками «вафельной» конструкции, двигателем, размещенным внутри бака и многофункциональными днищами, заменившими традиционные межбаковый отсек, раму двигателя и отдельный приборный отсек. 2. Разработка ракеты велась одновременно с разработкой других составляющих ракетно-стартовой системы, что обеспечило многократное сокращение весовой нагрузки на подводную лодку главным образом за счет эластомерной амортизации ракеты с размещением сбрасываемых резинометаллических амортизаторов на ракете. 3. Реализована централизация и практически полная автоматизация управления эксплуатацией и боевым применением увеличенного боекомплекта ракет на ПЛАРБ. 4. Создана ракета с заводской заправкой ракеты топливом с ампулизацией баков заваркой заправочно-дренажных клапанов.

При разработке комплекса и ракеты сложилась следующая кооперация предприятий:

- СКБ-385 / КБМ (г.Миасс) - головной по комплексу и ракете;

- ОКБ-2 / КБХМ (гл.конструктор А.М.Исаев) - маршевый ЖРД;

- НИИ-592 / НИИА (гл.конструктор Н.А.Семихатов) - система управления ракеты, комплекс корабельной системы управления стрельбой;

- НИИ-1011 / ВНИИТФ - разработка термоядерного боеприпаса ГЧ.

В феврале 1963 г. проект скорректирован - увеличены диаметр корпуса и длина ракеты. Ведется разработка нового типа пусковой установки для ракеты. В сентябре 1965 г. начались бросковые испытания макетов ракет с погружного стенда в Балаклаве на Черном море. В 1966 г. начаты пуски сос стенда на полигоне Капустин Яр (см.ниже). В 1967 г. были проведены бросковые испытания с опытовой подводной лодки пр.613Д5 и далее, с 06.09.1967 г. проводились летные испытания с головной ПЛАРБ пр.667А (см.ниже).

БРПЛ с РГЧ 3М-20 / Р-27У комплекса Д-5У (https://missilery.info/) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (в работе)

Т-15

Прямоидущая торпеда с термоядерным зарядом. С 1949 г. велось изучение возможности нанесения ударов торпедами с ядерными боезарядами по береговым объектам на территории США. 9 сентября 1952 г. Совмином СССР принято Постановление "О проектировании и строительстве объекта 627" с торпедой Т-15 для ударов по береговым целям. Разработка ядерных зарядов велась Минсредмашем СССР с привлечением НИИ-400 Минсудпрома СССР, но без согласования с ВМФ СССР. Предэскизный проект первой в СССР ПЛА пр.627 завершен к марту 1953 г.

Письмом от 29 апреля 1954 г. от Минсредмаша СССР Министру обороны СССР сообщалось о плане на проведение испытательного взрыва боеприпаса для торпеды Т-15 на Новоземельском атомном полигоне в течение 1954 г. Испытание должно проводиться совместно с атомной торпедой Т-5, которая будет уничтожать противолодочные заграждения перед торпедой Т-15. Испытанием предполагалось оценить воздействие взрыва на береговые сооружения на глубину в 3-4 км на суше (источник).

К маю 1954 г. завершены эскизный и технический проекты ПЛА пр.627. В июле 1954 г. был завершен технический проект торпеды и к работам впервые привлечены специалисты ВМФ СССР. Заключение специалистов ВМФ было отрицательным. Отмечались недостатки термоядерных зарядов того времени, малая скорость хода. шумность торпеды и проблематичность пуска столь габаритной торпеды. Работы по торпеде Т-15 были прекращены в 1955 г.

Главком ВМФ СССР адмирал Н.Кузнецов письмом от 10.12.1954 г. на имя министра среднего машиностроения СССР В.А.Малышева обосновывал отказ от создания торпеды Т-15 тем, что гидрологическим условиям для применения торпеды Т-15 соответствуют только 2 базы ВМФ потенциального противника из 80. а так же тем, что торпеда может быть легко обнаружена противолодочными средствами противника и уничтожена до поражения цели. При этом отмечалось, что пуск нескольких торпед с атомными зарядами Т-5 может оказаться значительно более эффективным по площади поражения, чем пуск одной торпеды Т-15. Также отмечался малый боезапас обычных торпед в случае оснащения ПЛА пр.627 торпедой Т-15 - дополнительно могли на ПЛА находиться еще две торпеды калибра 533 мм, что считалось крайне мало (источник).

В 1961 г. идея торпеды Т-15 реанимирована по предложению А.Д.Сахарова - торпеду предполагалось использовать в качестве средства доставки особо мощных 100 и более мегатонных термоядерных зарядов.

| | | | | | | ДАННЫЕ НА 2010 г. (стандартное пополнение)

Комплекс П-5 / П-5Д, ракета 4К34 / 4К95 - SS-N-3A SHADDOCK    Крылатая ракета. НИОКР были начаты в 1954 г. в специальной конструкторской группе В.Н.Челомея (с лета 1955 г. - ОКБ-52). Постановлением Совмина СССР №1457-809сс от 08.08.1957 г. ОКБ-52 поручается разработка и подготовка к испытаниям самолета-снарядла П-5 по тактико-техническому заданию ВМФ СССР. Для бросковых испытаний планируется выпустить в 3-м кв. 1956 г. 5 самолетов-снарядов, для наземных испытаний и пусков с подводной лодки в 4-м кв. 1956 г. 15 самолетов-снарядов без интегрирующих приборов, для наземных испытаний с интегрирующими приборами в 1 кв. 1957 г. 5 самолетов-снарядов и для комплексных испытаний в 3-м кв. 1957 г. 15 самолетов-снарядов. Стартовое устройство для установки на подводную лодку планировалось поставить в 3-м кв. 1956 г. Министерству среднего машиностроения предписывалось до 1 октября 1955 г. согласовать с ОКБ-52 требования по размещению специальной боевой части на самолете-снаряде ( источник). Первый старт макета П-5 без маршевого двигателя - 12 марта 1957 г. на полигоне НИИ-2 в Фаустове. Испытания прототипа П-5 на полигоне Капустин Яр и на плавучем стенде 4А в Балаклаве проходили с августа 1957 г. по март 1958 г. (первый пуск - 28 августа 1957 г. - неудачный, пуски из контейнера СМ-49). Первый старт с подводной лодки - 22 ноября 1957 г. Принята на вооружение (П-5) постановлением СМ СССР №585-313 от 19 июня 1959 г. для ПЛРК, на кораблях в 1962 г. (П-35). Модернизация П-5 в П-5Д проведена ОКБ-52 в 1958-62 г.г. Ракеты типа П-5 сняты с вооружения в 1966 г. Ракета П-5 в музее Челомея в г.Реутов (сайт "Новости космонавтики", 2009 г.)

| | | | | | | ДАННЫЕ НА 2022 г. (стандартное пополнение)

Wasserfall C2 W1 / W5 / W10

Р-101 / Р-101Б / Р-102

Зенитная управляемая ракета / баллистическая ракета / баллистическая ракета ВМФ. После окончания Великой Отечественной войны 13 мая 1946 г. Совмином СССР принято Постановление №1017-419 "Воопросы реактивного вооружения". Этим Постановлением на 1946-1948 г.г. ставились задачи полного восстановления технической документации и образцов германских зенитных управляемых ракет; восстановление лабораторий и стендов со всем оборудованием и приборами, необходимыми для проведения исследований и опытов по ракетам Wasserfall; подготовки кадров советских специалистов, которые овладели бы конструкцией ракет, методами испытаний, технологией производства деталей и узлов и сборки ракет. Работы по трофейным зенитным ракетам Wasserfall под индексом Р-101 велись отделом №4 СКБ НИИ-88 (будущее ОКБ-1 НИИ-88), главный конструктор - Е.В.Синильщиков.

Управляемый зенитный ракетный снаряд Wasserfall С2 был создан в Германии под общим руководством Вернера фон-Брауна с использованием технологических достижений проекта V-2, главный конструктор - Вальтер Дорнбергер. Проработка концепции ЗУР начата в 1941 г. Контракт на создание ракеты заключен 2 ноября 1942 г. Тогдаже выпущены требования к ракете. Планировалось обеспечить вероятность поражения целей типа "бомбардировщик" не менее 50%. Техническое проектирование велось в 1943 г. Первый (неудачный) пуск ракеты состоялся 29 февраля 1944 г. Тогда же начата подготовка серийного производства ракеты, но до конца войны серийный выпуск так и не удалось наладить, хотя планировалось произвести 5000 ракет. Первые модификации ракеты W1 и W5 по габаритам и ТТХ значительно отличаются от последней модификации W10. В марте 1945 г. в ходе испытаний ракета достигла высоты в 16 км и показала скорость 780 м/с. Данные о возможном боевом применении ЗУР Wasserfall скорее всего неверны. Некоторые исследователи считают, что всего было запущено не более 50 ракет (ист. - Бургесс Э.), другие (ист - Книга о 658 ЗРП) сообщают, что всего было обнаружены протоколы 40 экспериментальных пусков ракет из которых только 14 были удачными.

| | | | | | |

Ракетный крейсер. Разработан Северным ПКБ (г. Ленинград), главный конструктор - А.К.Перьков (позже - В.И.Мутихин). Корабль предназначен для нанесения ударов по корабельным группировкам противника включая авианосные, а так же для обеспечения зональной ПВО соединений флота и военно-морских баз и ударов по наземной инфраструктуре противника. К постройке в 1980-е годы планировалась серия из 10 крейсеров проекта.

Эскизный проект крейсера принят 13 апреля 1973 г. За основу проекта был взял пр.1134Б с полным обновлением состава вооружения. На крейсере предполагалось использовать новый ракетный комплекс, новый зональный ЗРК, новую артиллерийскую установку. Это потребовало полного перепроектирования компоновки надстроек и корпуса корабля. В техническом проекте 1164 был сформирован окончательный облик крейсера. Разработка техпроекта завершена 21 августа 1974 г. Строительство корабля могло начаться в декабре 1974 г. начаться на Николаевском судостроительном заводе им.61 коммунара после освобождения стапельного места после спуска 5-го корабля пр.1134Б «Петропавловск», но для проекта не были готовы системы вооружения. В этой связи закладка головного корабля была сдвинута на 1976 г. и состоялась только 4 октября 1976 г. (крейсер "Слава", заводской №2008). Головной крейсер спущен на воду 27 июля 1979 г. и принят Флотом 28 декабря 1982 г.

Ракетный крейсер "Москва" пр.1164, Черное море, 2000-е годы | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Комплекс П-1, ракета 4К-32 / КСЩ / Щука - SS-N-1 SCRUBBER   Противокорабельная крылатая ракета / корабельный самолет-снаряд "Щука" (КСЩ). Самолет-снаряд (ракета) разработана ГосНИИ-642 МОП (в 1957 г. включено как филиал в ОКБ-52 - ныне НПО машиностроения), главный конструктор - М.В.Орлов. Созданию корабельного самолета-снаряда "Щука" предшествовали работы по созданию авиационной реактивной торпеды "Щука". В 1947 г. с целью подготовки к воспроизведению германского опута КБ-2 Минсельхоза СССР начаты испытания германской противокорабельной ракеты Hs.239. Одновременно в США велись подобные же исследования завершившиеся испытаниями в 1948 г. испытаниями авиационной противокорабельной ракеты AUM-N-6 "Puffin", созданной на базе ASM-N-2 "Bat" и, вероятно, также с использованием германских материалов по Hs.239. Испытания германской ракеты КБ-2 пусками с самолета-носителя Ту-2 показали низкую надежность и точность командоного наведения ракеты. От запуска ракеты в серийное производство Hs.239 отказались.

Постановлением Совмина СССР от 14 апреля 1948 года №1175-440 КБ-2 (главный конструктор - Д.Л.Томашевич) была задана разработка реактивной авиационной морской торпеды РАМТ-1400 "Щука". В конструкции ракеты есть черты ракеты AUM-N-6 "Puffin", но боевая часть предназначена для поражения корабля в подводную часть борта подобно Hs.239. Самолет-снаряд изначально создавался с радиолокационной системой наведения, но для испытаний использовалось радиокомандное наведение. 27 декабря 1949 года вышло Постановление совмина СССР №5766- 2166 по которому предусматривалась разработка ракеты в двух вариантах - "Щука-А" (РАМТ-1400А) и "Щука-Б" (РАМТ-1400Б) - без радиолокационного визира и с ним. К концу 1949 года главный конструктор сменился на М.В.Орлова (Томашевич был отстранен по непроизводственным мотивам) и ракета вышла на летные испытания. Работы по проекту "Щука- А" были успешно завершены к июлю 1955 года.

Создание морского комплекса с ракетой "Щука" КСЩ 4К-32 начата на базе авиационной ракеты "Щука" в 1953 г. Пусковыми установками ракет предлагалось оснастить эсминцы пр.30бис в ходе модернизации. Разработка комплекса задана Постановлениями Совмина СССР №2541-1222 от 30.12.1954 г. 1 февраля 1955 г. утверждены тактико-технические требования на переоборудование новых эсминцев пр.56 для проведения испытаний ракет "Щука".

Совместные летные испытания ракета проходила на эсминце "Бедовый" пр.56М в 1957-1958 г.г..

Ракетный комплекс принят на вооружение эсминцев / больших ракетных кораблей пр.56М в 1958 г.

В период с 1966 по 1978 годы корабли оснащенные ракетным комплексом прошли переоборудование с демонтажем средств комплекса "Щука". Последний корабль-носитель "Упорный" пр.57бис пошел на модернизацию в 1977 г.  Эсминец "Зоркий" пр.57бис с ракетами П-1 КСЩ во время боевой подготовки в Балтийском море, май 1968 г. (Апальков Ю.В. Эсминцы проектов 56, 57бис и их модификации. М., 2009 г.). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Комплекс Д-1, ракета Р-11ФМ / 8А61ФМ - SS-N-1 SCUD-A

Баллистическая ракета для подводных лодок (БРПЛ). Разработка комплекса с баллистической ракетой стартующей с подводной лодки велась по теме НИР "Волна" ОКБ-1 НИИ-88 под общим руководством С.П.Королева, ведущий конструктор - И.В.Попков. Вероятно, при работе по теме НИР "Волна" учтены результаты экспериментов группы ВМФ СССР контр-адмирала Н.А.Сулимовского, которая в 1952 г. проводила опыты с пусками моделей ракет из сухих и запоненных водой шахт. Тактико-техническое задание на создание комплекса "подводная лодка-носитель - баллистическая ракета" утверждено усилиями главных конструкторов ОКБ-1 С.П.Королева (ракета) и ЦКБ-16 Н.Н.Исанина (лодка) 14 июля 1953 г. (ист. - Гудилин). Определен круг разработчиков:

- ОКБ-1 (главный конструктор С.П.Королев, ракета и комплекс вцелом)

- ЦКБ-16 (главный конструктор Н.Н.Исанин, лодка-ностель)

- НИИ-885 (главный конструктор Н.А.Пилюгин, приборы управления ракеты)

- ОКБ-2 НИИ-88 (главный конструктор А.М.Исаев, двигатель ракеты)

- ЦКБ-34 (главный конструктор Е.Г.Рудяк, разработка наземного стенда и пусковой установки)

- НИИ-49 (директор - Н.А.Чарин, системы управления)

- МНИИ-1 (директор - Э.И.Эллер, системы управления)

- завод №402 (директор - Е.П.Егоров, ПО "Севмаш", строительство подводных лодок).

Совещание главных конструкторов для координации работ по теме проведено 5 января 1954 г. (ист. - Гудилин).

Постановление Совмина СССР №136-75 ""О проведении проектно-экспериментальных работ по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами дальнего действия и разработке на базе этих работ технического проекта большой подводной лодки" вышло 26 января 1954 г. Разработка опытной ПЛРБ на базе ПЛ пр.611 ZULU начата ЦКБ-16 (позже переименовано в ПМБМ "Малахит"), главный конструктор Н.Н.Исанин назначен тем же Постановлением. Постановлением Совмина СССР №1601-892 ри 25 августа 1955 г. начата НИР "Волна" по созданию комплекса и ракеты. В 1955 г. предполагалось кроме опытной лодки создание в перспективе штатной лодки-носителя с 6 ракетами на борту.

Проект подводной лодки В-611 ("Волна"-611) утвержден в сентябре 1954 г. Недостроенная ПЛ пр.611 ZULU Б-67 была переведена Беломорско-Балтийским каналом из Ленинграда с завода №196 "Судомех" (где была заложена 26.03.1953 г. и спущена на воду 05.09.1953 г.) в Молотовск (ныне Северодвинск), где в 1954 г. на заводе №402 была достроена по пр.В-611 (первая ПЛ пр.611 ZULU построенная на заводе №402). Лодка сдана на испытания 11 сентября 1955 г.

В документации 1950-х годов наименование комплекса Д-1 не употреблялось. Комплекс Д-1 снят с вооружения в 1967 г.

Первый в мире пуск БРПЛ Р-11ФМ с ПЛРБ Б-67 пр.В-611 ZULU-IV, Белое море, 16 сентября 1955 г. (http://www.energia.ru/). | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) пр.1134 "Беркут" - KRESTA-l

"Адмирал Зозуля"

"Владивосток"

"Вице-адмирал Дрозд"

"Севастополь" |   |

Ракетный крейсер / большой противолодочный корабль. Разработка проекта корабля 1134 велась ЦКБ-53 под руководством главного конструктора В.Ф.Аникеева на основании Постановление Совмина СССР №1180-51 от 30 декабря 1961 г. Заместителями главного конструктора были назначены Ю.А.Бабич, М.С.Натус и В.Д.Рубцов. Работы были начаты сразу над техническим проектом корабля минуя стадию эскизного проекта. За основу был взят корпус ракетного крейсера проекта 58. В ходе проектирования стало ясно, что в габариты корпуса пр.58 уложиться не получится - особенно в связи с требованием тактико-технического задания по увеличению дальности плавания до 5000 морских миль. В итоге проведено масштабное увеличение размеров корпуса «Беркута» при сохранении теоретического чертежа и обводов проекта 58. Главные размерения корабля были выбраны также с учетом размеров закрытого эллинга ленинградского судостроительного завода № 190 имени А.А.Жданова, на котором планировалось вести строительство кораблей проекта.

Технический проект разработан с декабря 1961 г. до середины 1962 г. Крейсера проекта предполагалось оснастить перспективным универсальным зенитно-ракетным комплексом М-11 «Шторм» разработки ВНИИ «Альтаир» (Минсудпром СССР), МКБ «Факел» (Минавиапром СССР) и КБ завода «Большевик» (Миноборонпром СССР). ЗРК должен был быть готов к 1965 г. Технический проект утвержден в январе 1963 г. с измененным составом вооружения: в противолодочном вооружении ГАС «Титан» заменена на более совершенную ГАС «Титан-2», однако из-за задержки её готовности, на корабли была установлена ГАС «Титан». Из-за неготовности ЗРК М-11 «Шторм» (принят на вооружение только в 1969 г.) корабль оснащен серийным ЗРК «Волна». Замена ЗРК не повлекла за собой возрастание эффективности ПВО корабля, хотя при этом боекомплект ЗУР В-600 был увеличен до 64 (16 на пр.58 и 32 на пр.61). Комплекс противокорабельного вооружения - 2 спаренных ненаводящихся пусковых установки КТ-35 с четырьмя ракетами 4К-44 без запасного боекомплекта. Сравнение противолодочного вооружения с аналогичным вооружением у БПК пр.61 показывает, что при равном составе гидроакустических средств и бомбомётных установок, пр.1134 имеет более сильное торпедное вооружение (2 пятитрубных торпедных аппарата вместо 1). В противолодочном отношении пр.1134 был ненамного сильнее предшественника, зато обладал вдвое более сильным ПВО и ударным противокорабельным комплексом, а кроме того впервые в советском военном кораблестроении получил корабельный вертолёт с постоянным базированием вместе с полноценными средствами авиационно-технического обеспечения.

При закладке корабли проекта классифицировались как корабли ПВО-ПЛО. В 1966 г. были переклассифицированы в "большие противолодочные корабли". 3 августа 1977 г. переклассифицированы в "ракетные крейсера". На Западе всегда считались ракетными крейсерами.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Зозуля" пр.1134, фото 1968-1971 г.г. (из архива MilitaryRussia.Ru) | | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение)

Комплекс П-1000 "Вулкан", ракета 3М70 - SS-N-12 mod.2 SANDBOX

Противокорабельная крылатая ракета. Разработка комплекса начата НПО "Машиностроения" (ранее - ОКБ-52) В.Н.Челомея (с 1984 г. генеральный конструктор - Г.А.Ефремов) по Постановлению СМ СССР от 17 мая 1979 г. Ракета представляет собой дальнейшее развитие ракеты комплекса П-500 с сохранением пускового оборудования и заметным увеличением дальности действия за счет использования нового стартового двигателя, увеличения объемов топлива маршевой ступени, снижения массы бронирования и других улучшений.

Первый испытательный пуск с наземного стенда СМ-49 в Неноксе - 3 декабря 1982 г. (10 ч 55 мин) - пуск неудачен - стартовый блок не отделился от ракеты, ракета развалилась на части и упала через 8 с полета. Второй пуск - 9 апреля 1983 г. - аналогичный результат на 9 секунде полета. В результате разбора неудачных испытаний установлено, что сбои произошли по вине системы управления ракеты. Третий пуск был успешным (вероятно, июнь 1983 г.). Испытания с ПЛАРК пр.675МКВ начаты 22 декабря 1983 г. Проведение совместных испытаний комплекса П-1000 и ПЛАРК пр.675МКВ - 1985 г. первый пуск в рамках совместных испытаний - 2-х ракетный залп (обе ракеты поразили цель несмотря на сбой работы системы поддержания давления в приборном отсеке и ошибку оператора). Второй пуск в рамках совместных испытаний - 8 ноября 1985 г. - трехракетный залп, на одной ракете был отказ радиолокационного визира (РЛС), две другие ракеты порязили цели. В результате летно-конструкторских и совместных испытаний произведено 18 пусков ракет из которых 11 пусков признаны успешными. Испытания системы управления и контрольно-проверочной аппаратуры завершены в 1985 г. В декабре 1985 г. подписан Акт об окончании совместных испытаний с рекомендацией комплекса П-1000 "Вулкан" к принятию на вооружение с проведением контрольных испытаний в 1986 г. Для проведения контрольных испытаний выделено 8 ракет и планировалось провести 4-х ракетный залп и 4 одиночных пуска ракет с разными программами. Один из одиночный пусков (24 апреля 1986 г.) состоялся со стартовым двигателем ракеты комплекса П-500 по программе системы управления ракеты комплекса П-500. Пуск прошел успешно. 18 и 19 июня 1986 г. прошли два успешных пуска на проверку помехозащищенности ракет. Четырехракетный залп состоялся 4 июля 1986 г. (три ракеты оснащены телеметрическим оборудованием по причине того, что аппаратура на полигоне не могла принять информацию с 4-х ракет). Ракета, не оснащенная телеметрической системой, потеряла управление на подлете к цели, причина не установлена.

В 1986 г. создатели комплекса были удостоены Лененской премии СССР (источник). Комплекс "Вулкан" принят на вооружение 18 декабря 1987 г. Серийное производство ракет комплекса "Вулкан" велось ПО "Стрела" в г.Оренбург. Ракета производилась с 1985 г. по 1992 г.

| | | | | | | Каталог военной техники: Последние комментарии | 10V Wrote:Не, это Лёха к Токио подъезжает, за новым планшетам t-95Ну да, к заправке... | | DIMMI Wrote:Это Курилы, как я понимаю?Тебе может еще и номер части подогнать, историг... | | paladin t-95 | | Не, это Лёха к Токио подъезжает, за новым планшетам t-95 | | Это Курилы, как я понимаю? | | Чего-то совсем забыл. На тебе Димми, фото для статьи. Можно сказать эксклюзивчик... | | of course!... or may be some modification or propaganda's photo... | | DIMMI Wrote:strange photo.... main canone and flame???You are right..usually the... | | strange photo.... main canone and flame??? | | flamethrower[ img ] |

|