| | MilitaryRussia в сети Интернет: LiveJournal Twitter Youtube Blogspot

Интернет-проект MilitaryRussia.ru является независимым научно-популярным исследовательским ресурсом посвященным новейшей истории советской и российской военной техники. Сайт не претендует на 100% достоверность информации и не может обеспечить максимально детальное представление всех возможных типов техники т.к. работа над сайтом ведется в свободное время и бесплатно. Использование информации сайта СМИ и другими ресурсами разрешено с указанием ссылки на источник информации - сайт http://militaryrussia.ru с активным линком.

Internet site MilitaryRussia.ru is an independent scientific and popular research resources devoted to the recent history of the Soviet and Russian weapon systems. The site does not claim to 100% of the information accuracy and can not ensure maximum detailed representation of all the possible types of systems because I work on the site in my free time and free of charge. Use of site information to Media and other resources is certainly allowed with reference to the source of information - site http://militaryrussia.ru with an active link.

Корнев Дмитрий / Kornev Dmitry (автор проекта MilitaryRussia.ru)

Телеграм-канал https://t.me/militaryrussiaru | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2026 г. (стандартное пополнение)

Ил-476 / изделие 476 / Ил-76МД-90А    Транспортный самолет. Глубокая модернизация транспортного самолета Ил-76МД - Ил-76МД-90А - разработана КБ им С.В.Ильюшина совместно с КБ авиационного завода "Авиастар" (г.Ульяновск). По неподтвержденным данным предварительная проработка проекта модернизации велась еще в конце 1980-начале 1990-х годов. Решение о переводе производства Ил-76 из ташкента (Узбекистан) в Россию на авиазавод "Авиастар" в Ульяновск принято в 2006 г. (источник). Разработка самолета Ил-76МД-90А вцелом завершена к весне 2009 г. В течение 2009 г. планировалось заключить контракт на производство серии в 6 самолетов Ил-476 для Индии. В течение 2010 г. предполагалось построить образец самолета для ресурсных испытаний в ЦАГИ, а в 2011 г. начать серийное производство Ил-476.

Строительство первого летного экземпляра "01-02" начато во второй половине 2009 г. В ноябре 2009 г. заключен контракт между ОАО "ОАК-ТС" и Министерством промышленности России на "выполнение работ по модернизированной версии изделия 476". Испытания самолета планировалось начать в 2012 г. В первой половине 2010 г. СМИ сообщали о планах по завершению строительства опытного образца самолета к июлю 2011 г., а экземпляра для статиспытаний - в октябре 2011 г. По состоянию на апрель 2011 г. все силы были брошены на строительство летного образца "01-02" - первый полет самолета был перенесен на начало 2012 г., но неофициальные источники на авиазаводе "Авиастар" называли более реалистичный срок - октябрь-ноябрь 2012 г.

В 2011 г., как и планировалось ранее, было завершено строительство самолета "01-01" для ресурсных статических испытаний и самолет был передан в ЦАГИ в начале октября 2011 г. Испытания образца для статических испытаний были перенесены на 2012 г. и их завершение планировалось на весну 2012 г.

Строительство первого летного самолета "01-02" завершено в декабре 2011 г. - выкатка состоялась 15.12.2011 г. Первый полет самолета 01-02 ожидался в апреле 2012 г. 5 июля 2012 г. состоялась повторная выкатка Ил-476 (№01-02) - самолет переведен на летно-испытательную станцию завода. Теперь первый полет самолета ждали в августе-сентябре 2012 г. По состоянию на 1 августа 2012 г. самолет вновь находится в сборочном цехе завода. К 23 августа 2012 г. была завершена отладка систем самолета, самолет был вновь перемещен на летно-испытательную станцию завода "Авиастар".

Наименование "Ил-476" не является официальным.

Ил-76МД-90А в окраске ВВС прилетел в Раменское, 30.01.2013 г. (фото - Алексей Михеев, http://www.take-off.ru). | | | | | | | |

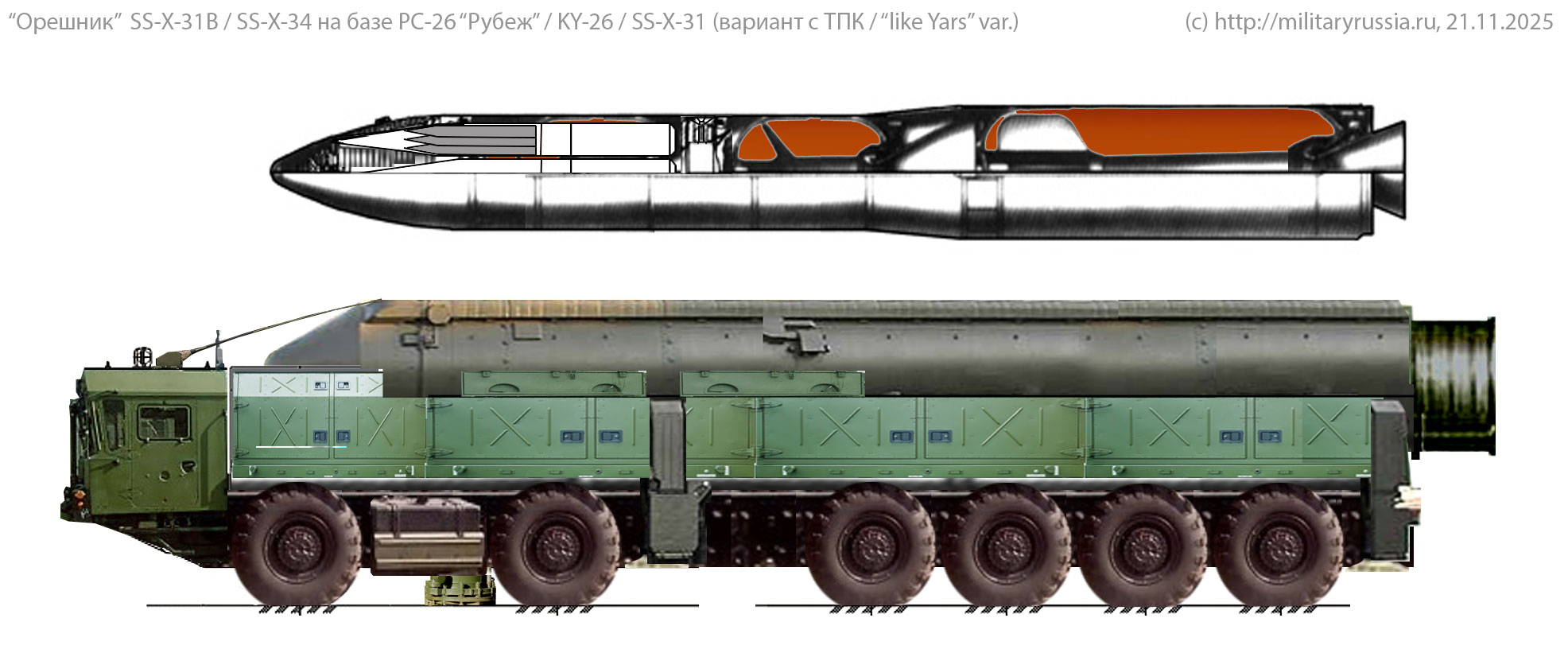

ДАННЫЕ НА 2026 г. (стандартное пополнение) "Орешник" - SS-Х-31B / SS-X-34

Ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Комплекс разработан Московским Институтом Теплотехники (МИТ). В июле 2023 г. принято решение руководства страны о разработке ракеты в варианте с неядерным оснащением на базе МБР "Рубеж". Вероятно, теоретическая проработка создания подобного комплекса под шифром "Кедр" велась с 2022 г. или раньше. Ракета создается с использованием наработок по другим ракетным комплексам разработки МИТ - "Ярс", "Булава" и т.п.

По западным данным и исходя из опыта работы по предыдущим подвижным грунтовым ракетным комплексам кооперация по разработке ракетного комплекса включает в себя:

- Московский институт теплотехники - головной разработчик комплекса и ракеты; - ФНПЦ "Титан-Баррикады” (г. Волгоград) - автономная пусковая установка (АПУ) и вспомогательные машины комплекса; - ЦНИИАГ (г.Москва) - разработка устройств системы управления ракетой

- ФЦДТ "Союз" - разработка двигательной установки

- ОКБ “Прожектор” (г. Москва) - Концерн “Созвездие” (г.Воронеж); - НПП “Спецэнергомеханика” (г. Москва); - НИЦ спецтехники и конверсии “Континент” (г. Москва).

По западным данным испытания ракеты начаты пуском на полигоне Капустин Яр в октябре 2023 г. и продолжены пуском в июне 2024 г. Третий испытательный пуск стал испытательно-боевым - 21.11.2024 г. ракета (или ракеты) применена по боевой цели - ПО "Южмаш" в Днепропетровске. Боевое оснащение нового типа - РГЧ ИН с кассетным наполнением (6 х 6 боевых элементов) либо с набором КСП ПРО.

По итогам пуска 21.11.2024 г. Главком РВСН С.Каракаев предложил принять ПГРК "Орешник" на вооружение.

18.12.2025 г. начальник Генерального штаба ВС РФ Герасимов заявил о том, что в 2025 г. сформирована первая бригада, оснащаемая ракетным комплексом "Орешник".

Образ БРСД "Орешник" с пусковой установкой и с блоками индивидуального разведения - как модификации МБР РС-26 "Рубеж" (реконструкция РС-26 "Рубеж" от MilitaryRussia.Ru) | | | | | | | |

ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Комплекс 9К72 "Эльбрус", ракета Р-17 / 8К14, СПУ 2П19 - SS-1B SCUD-A Комплекс 9К72 "Эльбрус", ракета Р-17 / 8К14 - SS-1C SCUD-B Комплекс 9К72 "Эльбрус", ракета Р-17 / 8К14-1 - SS-1C SCUD-B Комплекс 9К73, ракета Р-17В / 8К114 ("вертолетный") Комплекс 9К72-О, ракета Р-17ВТО / 8К14-1Ф "Аэрофон" (с оптической ГСН) - SS-1E SCUD-D Р-300 - экспортное обозначение ракеты комплекса 9К72

Особая благодарность "Пенсионеру" (http://russianarms.ru) за помощь в подготовке материалов.

Ракета 8К14 комплекса 9К72 с СПУ 9П117 (фото КБМ им. В.П.Макеева) | | | | | | | |

ДАННЫЕ НА 2026 г. (стандартное пополнение) Комплекс РС-24 "Ярс" / "Тополь-МР" / "Универсал" - SS-X-29

Комплекс РС-24 "Ярс" / 15П155М, ракета РС-12М2Р / 15Ж55М (АПУ) - SS-29 / SS-27 mod.2 SICKLE-B

Комплекс РС-24 "Ярс" / 15П165М, ракета РС-12М2Р / 15Ж65М (ШПУ) - SS-29 / SS-27 mod.3 SICKLE-С

Комплекс РС-24 "Ярс-С"

Комплекс РС-24 "Ярс-М"

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) / подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК). Комплекс и ракета разработаны Московским Институтом Теплотехники (МИТ) на базе МБР РТ-2ПМ2 / "Тополь-М", главный конструктор - Ю.Соломонов. Разработка МБР "Тополь-М" / РТ-2ПМ2 с использованием только российских технологий начата в марте 1992 г. Указ Президента России Б.Н.Ельцина о создании ракетного комплекса "Тополь-М" (с вариантами развития) вышел 27 февраля 1993 г.

Первый испытательный пуск ракеты "Ярс" 15Ж55М произведен 29 мая 2007 г. с мобильной пусковой установки на полигоне Плесецк. В 2009 г. ЦКБ "Титан" созданы первые экземпляры стартовых агрегатов комплекса "Ярс" (источник). Ракеты комплекса производятся на Воткинском машиностроительном заводе (г.Воткинск). По сообщениям СМИ (2010 г.) ракеты РС-24 будут заменять на дежурстве МБР РС-18 и РС-20 по мере исчерпания их гарантийных сроков. В январе 2010 г. было заявлено, что государственные испытания комплекса завершатся до конца 2010 г., либо после 4-го и 5-го пусков. С 2012 г. в серийном производстве планируется оставить только МБР РС-24 "Ярс". В 2011 г. планировалось произвести 3 испытательных пуска МБР "Ярс" (сообщения СМИ от декабря 2010 г.).

Развертывание комплексов "Ярс" начато в декабре 2009 г. после принятия комплекса РВСН для "опытно-боевого дежурства" в составе одного ракетного дивизиона полка Тейковской 54-й гвардейской ракетной дивизии 27-й гвардейской ракетной армии РВСН (базирование - Красные Сосенки, 3 комплекса). 30 ноября 2010 г. главкоком РВСН генерал С.Каракаев заявил, что РВСН постепенно будут перевооружаться с мобильных комплексов с моноблочными ракетами "Тополь-М" на мобильные комплексы с ракетами с РГЧ ИН "Ярс". В декабре 2010 г. на вооружение Тейковской ракетной дивизии поступил второй дивизион комплексов "Ярс" (3 СПУ). 4 марта 2011 г. объявлено, что первый ракетный полк с МБР РС-24 "Ярс" заступил на боевое дежурство в РВСН в составе Тейковской дивизии. В состав полка Тейковской ракетной дивизии вошли 2 ракетных дивизиона МБР РС-24, поставленных в РВСН в 2009-2010 г.г. Всего в составе полка 6 комплексов РС-24.

Все данные по комплексу носят предположительный характер и взяты из открытых источников и СМИ. Список источников прилагается.

Пуск МБР РС-24 / 15Ж55М "Ярс" из ПГРК в ходе учений стратегических сил "Гром-2022", полигон Плесецк, 26.10.2022 г. (кадр видео Министерства обороны России) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2026 г. (в работе)

пр.03182Р

"Леонид Бекренев"

"Борис Бобков"

"Михаил Нефедов"

"Николай Зуйков"

|

|

Средний разведывательный корабль / "научно-исследовательские суда" ВМФ России. Разработан "Зеленодольским проектно-конструкторским бюро". Строительство кораблей проекта ведется Зеленодольском судостроительным заводом имени А.М. Горького (Республика Татарстан). Всего планируется построить 12 единиц.

Официально корабли проекта являются научно-исследовательскими кораблями и предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны. Корабли проекта спроектированы в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства, класс – КМ Ice 3 AUT2. За основу был взят проект малого морского танкера пр.03182 пр. с соответствующим усилением корпуса, которое позволит работать разведчику в Арктическом бассейне при толщине льда до 1 метра. Корабли проекта не вооружены. Ожидается, что суда получат БПЛА и АНПА для освещения ближней обстановки и контроля подводных линий связи. Корабль оснащен вертолётной площадкой для Ка-27 и ангаром для хранения и обслуживания винтокрылой машины.

Контракт на строительство первых двух кораблей проекта подписан на форуме Армия-2021 24.08.2021 г. Закладка состоялась 12 июня 2022 г. контракт на вторую пару кораблей проекта подписан на форуме Армия-2023 в августе 2023 г. Закладка состоялась 19.10.2023 г

Планируется, что первые два судна будут переданы Северному флоту и, по всей видимости, будут обеспечивать боевую деятельность атомных подводных лодок и участвовать в развитии Северного морского пути.

Модель среднего разведывательного корабля проекта 03182Р (фото - Н.Вечеров, г.Владивосток, 25.05.2025 г.) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Комплекс РС-12М / 15П158.1 / 15П158 "Тополь", ракета РТ-2ПМ / 15Ж58 - SS-25 SICKLE / PL-5

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) / подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК). Предварительная проработка проекта комплекса велась с 1975 г. Московским Институтом Теплотехники (МИТ) под руководством Александра Давидовича Надирадзе на базе МБР "Темп-2С" - SS-16 SINNER и БРСД "Пионер" - SS-20 SABER. Главный конструктор с 1987 г. - Борис Лагутин (по 1993 г.). Разработка МБР "Тополь" для применения в составе ПГРК начата по Постановлению Совмина СССР №544-166 от 20.07.1975 г. Следующее Постановление Совмина СССР о разработке комплекса "Тополь" с МБР на твердом топливе №668-212 вышло 19 июля 1976 г. Постановлениями предусматривалась следующая кооперация предприятий по созданию комплекса:

- МИТ - головной по комплексу и по ракете

- НИИАП - система управления МБР

- ЦКБ "Титан" завода "Баррикады" (г.Волгоград) - разработка самоходной пусковой установки ПГРК

- КБ "Мотор" - специальные машины ПГРК

- Минский автозавод - шасси ПГРК и вспомогательных машин комплекса

- КБ завода "Арсенал" (г.Киев) - прицельное оборудование

- ВНИИЭФ - термоядерный боевой блок

В 1979 г. начата отработка изготовления зарядов для двигателей второй и третьей ступеней ракеты на Павлоградском химическом заводе (источник).

Первый пуск МБР из специально оборудованной ШПУ выполнялся на полигоне Капустин Яр 27 октября 1982 г. Вероятно, одной из задач пуска была проверка работы стартовых систем и выхода ракеты из ТПК с последующим запуском основного двигателя первой ступени. Пуск оказался неудачным. Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) МБР 15Ж58 начались пуском из переоборудованной ШПУ на полигоне Плесецк 08 февраля 1983 г. Пуск был полностью успешным. Всего в 1983-1984 г.г. состоялось 12 пусков по программе ЛКИ. Все пуски выполнялись на полигоне Плесецк. Зачетный пуск программы ЛКИ состоялся 20 ноября 1984 г.

Серийное производство ракетного комплекса "Тополь" начато по Постановлению Совмина СССР №1275-3400 от 28.12.1984 г. (ист. - Стратегические ракетные), хотя освоение серийного производства МБР велось Воткинским заводом с конца 1970-х годов. Ракета серийно производилась Воткинским машиностроительным заводом с 1985 г. Самоходные пусковые установки комплекса производились заводом "Баррикады" (г.Волгоград). В 1984 г. началось строительство сооружений стационарного базирование и оборудование маршрутов боевого патрулирования ПГРК. Объекты размещались в тех дивизиях РВСН, где снимались с боевого дежурства МБР РТ-2П, МР-УР-100 и УР-100Н. Одновременно ПГРК комплекс разворачивались в позиционных районах БРСД "Пионер" (ист. - Стратегические ракетные).

На боевое дежурство первый дивизион ПГРК 15П158.1 "Тополь" заступил 23 июля 1985 г. в составе полка РВСН в Йошкар-Оле Марийской АО СССР (источник). До конца 1985 г. на боевое дежурство заступил еще один пол ПГРК (ист. - Стратегические ракетные). Первый полк РВСН с ракетами РС-12М, укомплектованный мобильным полковым командным пунктом "Барьер" (источник), был поставлен на боевое дежурство 28 апреля 1987 г. в районе г. Нижний Тагил и 27 мая 1988 г. на боевое дежурство был поставлен первый ракетный полк с модернизированным мобильным полковым командным пунктом "Гранит" (источник), базирование - г. Иркутск (источник). Комплекс МБР "Тополь" был принят на вооружение РВСН СССР 1 декабря 1988 г. (источник).

С 1997 г. идет постепенная замена МБР РС-12М на МБР РС-12М2 "Тополь-М" и РС-24 "Ярс". К концу 2021 г. комплекс "Тополь" полностью снят с боевого дежурства.

АПУ 15У168 комплекса 15П158 "Тополь" на учениях выпускников Серпуховской военной академии РВСН, публикация 12.12.2013 г. (фото - Константин Семенов, http://tvzvezda.ru/). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2026 г. (стандартное пополнение)

Агрегаты ПГРК РВСН СССР и России

Сводная информация по агрегатам и машинам ракетных комплексов РВСН СССР и Российской Федерации

| Комплекс | Пусковая установка | Машина обеспечения боевого дежурства | Боевое управление | Прочее | ПГРК "Орешник"

SS-Х-31B / SS-X-34 | Автомномная пусковая установка (АПУ) на шасси МЗКТ-79291 | МОБД типа 15В240М на шасси МЗКТ-7930 | Машина боевого управления (командный пункт) типа 15В180 на шасси МЗКТ-7930

Машина связи типа 15В190 на шасси МЗКТ-7930 | Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69М

Машина сопровождения на шасси МЗКТ-79291 (?) | | ПГРК "Рубеж" | Автомномная пусковая установка (АПУ) на шасси МЗКТ-79291 | МОБД типа 15В240М на шасси МЗКТ-7930 | Машина боевого управления (командный пункт) типа 15В180 на шасси МЗКТ-7930

Машина связи типа 15В190 на шасси МЗКТ-7930 | Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69М

Машина сопровождения на шасси МЗКТ-79291 (?) | ПГРК "Ярс"

15П155М

15П155М1

SS-29 / SS-27 mod.2 SICKLE-B | Автомномная пусковая установка (АПУ) на шасси МЗКТ-79221

15У175М

15У175М1 (вероятно, "Ярс-С") | МОБД 15В240 / 15В240М на шасси МЗКТ-7930 | Машина боевого управления (командный пункт) 15В180 на шасси МЗКТ-7930

Машина связи 15В190 на шасси МЗКТ-7930 | Агрегат несения боевого дежурства 15У182 "Крона"

Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69М на шасси МЗКТ-7930

Унифицированная тепловая машина УТМ-80М

Машина сопровождения на шасси МЗКТ-79221 | ПГРК "Тополь-М"

15П155 | Автомномная пусковая установка (АПУ) на шасси МЗКТ-79221

15У175 | МОБД 15В231-01 на шасси МЗКТ-7930

| Машина боевого управления (командный пункт) на шасси МЗКТ-7930

Машина связи на шасси МЗКТ-7930 | Агрегат несения боевого дежурства 15У182 "Крона"

Машина сопровождения на шасси МЗКТ-79221 | | ПГРК "Тополь" 15П158 | Автономная пусковая установка (АПУ) 15У168 на шасси МАЗ-7917 | МОБД 15В148 на шасси МАЗ-543М

МОБД 15В231 на шасси МАЗ-543М | Машина боевого управления (командный пункт)

Машина связи 1

Машина связи КП полка - станция тропосферной связи 15В78 на шасси МАЗ-543М | Агрегат несения боевого дежурства 15У135 "Крона"

Машина сопровождения на шасси МАЗ-7917 |

| | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение)

Комплекс 15П015, ракета МР УР-100 / 15А15 / РС-16А - SS-17 mod.1/2 SPANKER

Комплекс 15П016, ракета МР УР-100УТТХ / 15А16 / РС-16Б - SS-17 mod.3 SPANKER

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) третьего поколения. Ракета разработана КБ "Южное" (г.Днепропетровск). Старт разработке дан решением Совета обороны СССР от 27.08.1969 г. которым задавалось создание в КБ комплекса я тяжелой МБР 15А14 / Р-36М с установкой в упрочненные ШПУ ОС-67, комплекса с легкой МБР 15А15 / МР УР-100 с установкой в упрочненные ШПУ ОС-84 и боевого железнодорожного ракетного комплекса с МБР. Решение о начале работ принято в ходе визита в КБ "Южное" председателя ВПК при Совмине СССР Л.В.Смирнова в апреле 1970 г. Постановлением Совмина СССР N 682-218 от 19 августа 1970 г. давался старт полномасштабной разработке легкой МБР. Разработка предлагалась на конкурсной основе двум КБ - КБ "Южное" и КБ Машиностроения. Была поставлена задача разработать проекты модернизации массового ракетного комплекса с МБР УР-100 разработки КБ машиностроения (ОКБ-52). По этому Постановлению новая ракета должна была выйти на испытания в 1973 г.

Эскизный проект МБР МР УР-100 (видимо расшифровывается как "Модернизация Ракеты УР-100") выпущен в сентябре 1970 г. Предполагалось использование ШПУ от МБР УР-100 и, соответственно, это ограничение сказалось на конструкции ракеты. Одновременно с разработкой комплекса с ракетой 15А15 в КБ "Южное" шли работы по модернизированному варианту тяжелой МБР 15А14 (Р-36М), которая несколько опережала по времени новую легкую МБР. Это позволило использовать часть наработок по проекту 15А14 в ракете 15А15 - у обоих ракет реализовывались минометный старт, применение РГЧ ИН, единый унифицированный боевой блок, близкие схемы РДТТ ступени разведения боевых блоков, а также новая система управления с применением БЦВМ.

Разработка велась следующей кооперацией предприятий:

- комплекс вцелом и ракета - КБ "Южное" (ведущий конструктор - М.И.Галась, позже - С.И.Ус)

- изготовление ракет для экспериментальной отработки и последующей серии - НПО "Южмаш"

- шахтная пусковая установка - КБ-4 КБСМ (главный конструктор - Б.Г.бочков, с 1970 г. - А.Ф.Уткин)

- командный пункт ракетного комплекса - ЦКБТМ МОМ (главный конструктор - Е.Г.Рудяк, с 1970 г. - В.С.Степанов)

- автоматизированная система боевого управления и связи - ОКБ Ленинградского политехнического института (главный конструктор - Т.Н.ССоколов)

- система внутреннего электроснабжения - ГОКБ Московского завода "Прожектор" (главный конструктор - В.А.Окунев)

- агрегаты для транспортировки ракеты - ЦКБТМ МТМ (главный конструктор - Л.Д.Новиков)

- средства прицеливания - ЦКБ "Арсенал" (главный конструктор - С.П.Парняков)

- маршевые двигателеи обоих ступеней - ОКБ-456

- система управления ракетой и наземная проверочно-пусковая аппаратура - НИИ-692 ("Хартрон")

- система радиокоррекции - НИИ-885

- командные гироприборы - НИИ-944 под руководством В.И. Кузнецова (ныне НИИПМ им. академика В.И. Кузнецова)

- специальные заряды и автоматика головных частей - КБ-11 (ВНИИЭФ)

- комплекс средств преодоления ПРО - ОКБ-586

- система заправки ракетного комплекса - КБТХМ

- система боевого управления - НИИАП

МБР 15А15 / МР УР-100 - SS-17 mod.1 SPANKER в транспортно-пусковом контейнере. Памятник в Днепропетровске (https://rvsn.ruzhany.info/).

| | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Ракета Р-11 / 8А61 "Земля"- SS-1B SCUD-A Ракета Р-11М / 8К11 / 8К11М - SS-1B SCUD-A / KY-01 Ракета Р-11МУ / 8К12 (проект) Ракета Р-150 / Р-170 - экспортное исполнение

Оперативно-тактическая ракета / ракетный комплекс с оперативно-тактической ракетой. Разработка в НИИ-88 одноступенчатой ракеты 8А61 на высококипящих компонентах топлива со сроком хранения в заправленном положении до 1 месяца начата по теме НИР Н2 «Исследования вариантов ракет дальнего действия с применением топлив на основе высококипящих окислителей» по Постановлению Совмина СССР №4811-2092 от 4 декабря 1950 г. «О плане опытных работ по наземному реактивному вооружению на IV квартал 1950 года и 1951 год». Разработка велась в ОКБ-1 НИИ-88 под общим руководством С.П.Королева (права главного конструктора - М.К.Янгель, ведущий конструктор в 1950-1953 г.г. Синильщиков Евгений Васильевич, с весны 1953 г. - В.П.Макеев). Планировалось, что к концу 1-го кв. 1952 г. будет выполнен подбор оптимальных рецептур топлива на основе высококипящих окислителей и будут проведены их физико-химические исследования, а также будут проанализированы различные варианты ракет и будет обоснован наиболее оптимальный вариант с использованием узлов и агрегатов ракет Р-1 и Р-2, будет подготовлено тактико-техническое задание на ЖРД, эскизный проект ЖРД в соответствии с тактико-техническим заданием, будет разработан эскизный проект ракеты (ист. - Постников).

В основе НИР Н2 по ракете на высококипящих компонентах топлива были итоги работ по исследованиям топлив в НИИ-4 Академии артиллерийских наук СССР, которые велись начиная с 1947 г. сотрудниками института А.З. Красновым, В.Н. Кулагиным, И.И. Поляковым, Л.М. Эдмином. В качестве топлива использовался керосин, а в качестве окислителя составы: смесь азотной кислоты с четырёхокисью азота и смесь тетранитрометана с четырёхокисью азота. Испытания показали, что в энергетическом отношении оба окислителя равноценны. Но т.к. тетранитрометан по ряду характеристик (температура замерзания, токсичность и взрывоопасность) уступал азотной кислоте, а его производство в начале 1950-х годов не было обеспечено сырьевой базой, для создания жидкостных баллистических ракет было рекомендовано использовать окислитель на основе азотной кислоты ( ист. - Постников). Ракета создавалась с использованием опыта работ и результатов испытаний, а так же на базе элементов конструкции отечественных аналогов германских ракет V-2 и Wasserfal. Эскизный проект ракеты Р-11 был готов в НИИ-88 30 ноября 1951 г. Разработка проекта ракеты Р-11 и подготовка к серийному производству на заводе СКБ-385 в г.Златоусте Челябинской области в полном объеме начаты по Постановлению Совмина СССР №442-212сс от 13 февраля 1953 г. «О плане опытно-конструкторских работ по ракетам дальнего действия на 1953—1954 гг.». Постановлением установлено техническое задание для проектирования новой баллистической ракеты и определены сроки создания опытной партии ракет в количестве 10 единиц. В качестве головных исполнителей были утверждены НИИ-88 во главе с М.К. Янгелем и СКБ-385, возглавлявшееся Е.М. Ушаковым. Главным конструктором был назначен С.П. Королёв, его заместителями - В.П. Мишин и М.И. Дуплищев. Разработкой основных агрегатов баллистической ракеты занимались коллективы под руководством: А.М. Исаева (двигательная установка); Н.А. Пилюгина (система управления и пусковое электрооборудование); В.П. Бармина (специальное техническое оборудование). Работы над ракетой Р-11 Королев возложил полностью на В.П. Макеева, его заместителем был назначен И.В. Попков. Заместителем по двигательной установке - Е.В. Синильщиков. Особая благодарность "Пенсионеру" (http://russianarms.ru) и другим ветеранам-ракетчикам за помощь в подготовке материалов.

СПУ 8У218 с ракетой Р-11М / 8К11 на ноябрьском параде на Красной площади в Москве, конец 1950-начало 1960-х годов (http://www.haaretz.co.il/).

| | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2015 г. (стандартное пополнение) Комплекс 2К5 "Коршун", ракета 3Р7   Тактическая ракета. Проектирование жидкостной тактической ракеты для залповой стрельбы начато в 1952 г. ОКБ-3 НИИ-88 (Подлипки, Московская область), главный конструктор Д.Д Севрук. В 1953 г. работы по теме получили официальный статус – 19 сентября вышло Постановление Совмина СССР № 2469-1022 о разработке реактивной системы «Коршун». Комплекс 2К5 «Коршун» с жидкостными неуправляемыми ракетами 3Р7 предназначался, в первую очередь, для создания коридоров в обороне противника для наступающих танков. Предполагалось вести огонь с подвижных автомобильных установок одновременно 2-мя, 3-мя дивизионами на дальность до 55 км. Испытания ракет проводились начиная с июля 1954 г. с пускового стенда. Подготовка к серийному производству на заводе "Ижмаш" (г.Ижевск) начата в 1956 г. Серийное производство комплекса начато в 1957 г. Комплекс находился в опытной эксплуатации в ВС СССР. Ракета имела низкую точность и высокую аварийность при отрицательных температурах воздуха (взрывалась, Гринберг В.Н.). Машины комплекса неоднократно участвовали в Парадах на Красной площади в Москве с 1957 г. Производство прекращено после изготовления небольшой партии комплексов по Постановлениям Совмина СССР № 2399-рс от 26.08.1959 г. и № 135-48 от 05.02.1960г. Отдельная благодарность за помощь в обобщении данных по ракетам "Коршун" пользователю форума Militaryrussia.ru "dimon-13".

Пусковые установки комплекса 2К5 "Коршун" на параде на Красной площади в Москве, 1 мая 1960 г. (фото из архива Доктора, http://russianarms.ru).

| | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) Су-57 / Т-50 / И-21 / ПАК ФА

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) пятого поколения создавался в рамках программы И-21 (наименование программы) как истребитель Т-50 (наименование опытного самолета). Назначение - многофункциональный многоцелевой истребитель. Разработка самолета начата ОКБ им.П.О.Сухого в конце 1990-х годов. В апреле-мае 2001 г. по программе И-21 / ПАК ФА был объявлен тендер в котором приняли участие ОКБ Сухого, ОКБ МиГ с взаимодействием обоих КБ с ОКБ Яковлева по проработке варианта проекта с вертикальным взлетом. Решение государственной комиссии по итогам конкурса принято в начале 2002 г. - выиграл проект самолета Т-50 ОКБ Сухого (главный конструктор - А.Давиденко), как наименее рискованный в реализации и полностью удовлетворяющий тактико-техническим требованиям. В июне 2002 г. решением правительства утверждено решение комиссии, поручено подготовить целевую комплексную программу и приступить к эскизному проектированию. Тактико-техническое задание выдано МО России в июле 2002 г. Эскизный проект Т-50 завершен в ОКБ в ноябре 2004 г. и утвержден МО России в декабре 2004 г. Начаты эксперименты на самолетах-лабораториях. Электронный макет Т-50 (вероятно, компьютерная модель компоновки самолета) продемонстрирована Главкому ВВС России В.Михайлову не позже января 2005 г. К 2005 г. обнародованы наименования Т-50 и И-21 и объявлено о возможной защите технического проекта самолета в 2006 г. К началу 2006 г. макет планера самолета прошел продувки в аэродинамической трубе. Производство конструктивно-подобных образцов Т-50-0 (Т-50-КПО) начато на КнААПО (г.Комсомольск-на-Амуре) в ноябре 2006 г. В апреле 2007 г. руководством ВВС утвержден макет Т-50, ведется выпуск конструкторской документации. В августе 2008 г. разработка комплекта конструкторской документации завершена, чертежи переданы на КнААПО для изготовления опытной серии Т-50. Сборка опытной партии летных прототипов (Т-50-КНС и Т-50-1) начата в декабре 2007 г. и продолжена в 2008 г. По состоянию на 1 июня 2009 г. завершается сборка Т-50-0 предназначенного для статических испытаний, ведется сборка самолетов летно-испытательной серии (Т-50-КНС и Т-50-1). По состоянию на 20 августа 2009 г. созданы два или три технических образца Т-50 (1-2 Т-50-КПО и 1 Т-50-КНС) для наземных испытаний и ведется сборка первого летного прототипа Т-50-1. Испытания: 24 декабря 2009 г. на аэродроме Дземги (г.Комсомольск-на-Амуре) первую пробежку совершил один из двух прототипов первой серии И-21 - Т-50-КНС. 16 января 2010 г. самолет-летающая лаборатория Т-10М-10 борт №710 с 14-28 по 14-54 московского времени на аэродроме ЛИИ в Жуковском совершил первую скоростную рулежку с прототипом двигателя Т-50 - "изделие 117", а 21 января самолет-летающая лаборатория Т-10М-10 совершил первый полет с двигателем "изделие 117". 22 января Т-50-1 совершил пробежку по ВПП аэродрома КнААПО Дземги с поднятием передней стойки шасси в воздух и выпуском тормозного парашюта. И, наконец, 29 января 2010 г. в 11-19 по местному времени пилот Сергей Богдан совершил первый полет на Т-50-1 продолжительностью 47 минут ( подробная хронология - см. ниже). Второй полет Т-50-1 в камуфляжной окраске ВВС России состоялся 12.02.2010 г. в Комсомольске-на-Амуре. Кроме первого полета изначально предполагалось в Комсомольске-на-Амуре совершить еще 2-7 полетов (по разным данным) после чего первый прототип должен поступить на аэродром Гордый (база ЛИИ ВВС в Жуковском). Особая благодарность сайту "Стелс машины" и лично Paralay (http://paralay.com) за огромный вклад в сбор и анализ информации по ПАК ФА, а так же за замечательные графические материалы.

| | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2024 г. (стандартное пополнение) "Искандер-1000" (условно) / ракета 9М723-2 - SS-Х-33

Баллистическая ракета средней дальности универсального модульного ракетного комплекса на базе технических решений ОТРК 9К720 "Искандер-М" разрабатывается по состоянию на 2024 год в КБ машиностроения (г. Коломна).

28 июня 2024 года В.В. Путин заявил о возможности начала производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США за пределами их национальной территории. Ранее, 17 декабря 2023 года, Главком РВСН России отметил, что российский ВПК может в кратчайшие сроки начать производство серийных образцов ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности. 6 мая 2024 года МИД России объявил о начале производства ракетных комплексов средней и меньшей дальности.

Одним из вариантов такого комплекса с дальностью до 1000 км может стать доработанная баллистическая ракета 9К720 "Искандер-М" с обновленным двигателем, системой управления и улучшенной боевой частью.

Новая ракета для "Искандер-М" была впервые продемонстрирована в видеоролике к 78-летию полигона Капустин Яр 15 мая 2024 года.

Наименование "Искандер-1000" является условным и неофициальным.

Полигонная пусковая установка с ракетой нового типа на полигоне Капустин Яр (первая публикация 15.05.2024 г., источник) | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение) пр.677 / 06770 "Лада" - LADA

Б-585 "Санкт-Петербург"

Б-586 "Кронштадт"

Б-587 "Великие Луки" ("Севастополь")

Б- "Вологда"

Б- "Ярославль"

пр.677Э "Амур-1650"

"Амур-1650"

|     |  |

Большая дизель-электрическая подводная лодка ("Б"). Разработана ЦКБ МТ "Рубин", главный конструктор - Ю.Н.Кормилицын. НИОКР начаты в 1987 г. и изначально планировалось строительство большой серии подводных лодок на заводах "Ленинградское Адмиралтейское объединение" (г.Ленинград), "Севмаш" (г.Северодвинск), "Красное Сормово" (г.Нижний Новгород) и "Им. Ленинского Комсомола" (г.Комсомольск-на-Амуре).

Технический проект ПЛ пр.677 утвержден в 1993 г., но был отправлен на переработку. Второй вариант технического проекта утвержден в 1997 г. При создании ПЛ отработано 180 ОКР. Разработка ГАК на начальном этапе поручена НИИ "Океанприбор", но предложенный ими проект ГАК по массо-габаритным характеристикам не мог быть размещен на ПЛ пр.677. Генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" И.Д.Спасский добился решения Минсудпрома о передаче разработки ГАК радиоэлектронному ПО "Волна" (г.Москва). Летом 2005 г. к доводке ГАК в качестве основного исполнителя подключилось ФГУП НПО "Электроприбор" (г.Санкт-Петербург, договор от апреля 2006 г.).

Головные лодки серии - пр.677 "Лада" - Б-585 (иногда встречается название Б-100 и С-100, заводской №01570) и головная пр.677Э "Амур" ("Амур-1650") заложены на заводе ФГУП "Адмиралтейские верфи" (г.Санкт-Петербург) 26 декабря 1997 г. В 1997 г. ПЛ Б-585 получила название "Санкт-Петербург". В течение 1998-2001 г.г. (по данным на 1 апреля 2002 г.) на строительство головной ПЛ пр.677 "Адмиралтейскими верфями" было затрачено 335.1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 263.1 млн руб (включая 175.5 млн руб в 2001 г.). В первом квартале 2002 г. федеральное финансирование строительства заказа не велось (источник).

Головная лодка спущена на воду 28 октября 2004 г. Сдача ПЛ ВМФ планировалась в 2006 г. (не состоялась в срок). 14-21 декабря 2005 г. ПЛ "Санкт-Петербург" совершила первый выход в море на испытания, совершено первое погружение. По данным СМИ в 2006 г. лодка должна была приступить к государственным испытаниям, но до первой половины 2008 г. (как минимум) проходила заводские ходовые испытания с доводкой узлов и комплексов ПЛ. По состоянию на 2009 г. принятие лодки ВМФ планируется на 2009-2010 г.г. В феврале 2010 г. объявлено, что головная лодка "Санкт-Петербург" до лета будет принята в опытную эксплуатацию ВМФ и 22.04.2010 г. ВМФ подписал приемный акт головной лодки Б-585 "Санкт-Петербург", лодка принята в опытную эксплуатацию. 8 мая 2010 г. на ПЛ Б-585 "Санкт-Петербург" поднят флаг ВМФ России.

ПЛ Б-586 "Кронштадт" пр.677Д на Неве в Санкт-Петербурге во время морского парада в День ВМФ, 2019 г. (фото - Саид Аминов, https://t.me/vestnikpvo). | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2016 г. (обновление 2025 г.) Комплекс "Гром" (проект)

Комплекс 1КР1 "Сапсан" (проект) / "Гром-2" (проект)

Многофункциональный ракетный комплекс / модульная ракетная система. Разработка национального ракетного комплекса "Сапсан" ведется КБ "Южное" (г.Днепропетровск) совместно с Национальным космическим агентством Украины начиная с 2007 г. Главный конструктор комплекса по состоянию на 2012 г. - Александр Павлович Кушнарев (источник).

Решение о создании национального оперативно-тактического комплекса принят Совет Безопасности Украины в 1997 г. При создании комплекса, вероятно, использованы наработки по первому национальному проекту ОТР "Борисфен" (КБ "Южное", 1994 г., дальность действия до 500 км, разработка прекращена в 2003 г.). Так же скорее всего при разработке проекта использован проект комплекса ОТР "Гром", предлагавшийся КБ "Южное" для поставок на экспорт в 1990-е годы.

Техническое задание на создание комплекса "Сапсан" выдано Министерством обороны Украины к концу 2006 г. По первоначальным планам разработку комплекса "Сапсан" планировалось завершить в 2011 г., но до 2010 г. на разработку затрачено 7 млн. USD после чего финансирование проекта было прекращено. Согласно СМИ в проекте комплекса 2010-2011 г.г. предполагается объединение в единой системе и на единой СПУ оперативно-тактического ракетного комплекса и РСЗО тактической дальности действия. Кроме того в 2007-2009 г.г. в СМИ обсуждалась конфигурация комплекса с крылатой ПКР и с зенитными ракетыми.

Пусковая установка ракетного комплекса 1КР1 "Сапсан", фото лета 2021 г. или ранее (https://www.unian.net/) | | | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Комплекс 8П767, ракета Р-36 / 8К67 - SS-9 mod.1 / mod.2 SCARP

Комплекс 8П767П, ракета Р-36П / 8К67П - SS-9 mod.4 SCARP

Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) второго поколения. Ракета разработана ОКБ-586 (с 1966 г. - КБ "Южное", г.Днепропетровск, генеральный конструктор - М.К.Янгель). После появления в США тяжелой МБР "Титан-2" ОКБ-586 в первой половине 1961 года вышло с инициативой создания новой тяжелой МБР на базе МБР Р-16 с превосходящими "Титан-2" характеристиками. Разработка ракеты была задана Постановлением Совмина СССР №346-160ссов “О важнейших разработках межконтинентальных баллистических и глобальных ракет и носителей тяжелых космических объектов” от 16.04.1962 г. Постановление давало старт разработке трех вариантов ракеты: межконтинентальному, орбитальному и космическому. В качестве МБР с двумя типами специальных зарядов Р-36 должна была иметь дальность 12000 км с тяжелой БЧ и 16000 км с легкой БЧ. Планировалось начать летные испытания МБР Р-36 в 4-м кв. 1963 года, а испытания орбитального варианта ракеты начать в 3-м кв. 1964 года (ист. - Горбулин). Решения апрельского Постановления были конкретизированы в Постановлении Совмина СССР №1021-436сс от 12.05.1962 г. Ведущим конструктором ракеты назначен заместитель генерального конструктора КБ "Южное" М.И.Галась.

При создании МБР Р-36 создавалась следующая кооперация предприятий:

- ОКБ-586 - комплекс 8П767 вцелом, ракета и рулевые двигатели маршевых ступеней

- завод №586 - изготовление ракет для экспериментальной отработки и последующей серии

- ОКБ-456 - маршевые двигателеи обоих ступеней

- НИИ-692 ("Хартрон") - система управления ракетой и наземная проверочно-пусковая аппаратура

- НИИ-885 - система радиокоррекции

- НИИ-944 под руководством В.И. Кузнецова (ныне НИИПМ им. академика В.И. Кузнецова) - командные гироприборы

- КБ-11 (ВНИИЭФ) - специальные заряды и автоматика головных частей

- ОКБ-586 - комплекс средств преодоления ПРО

- ЦКБ-34 - шахтная пусковая установка и командный пункт ракетного комплекса

- КБТХМ - система заправки ракетного комплекса

- НИИАП - система боевого управления

Основные особенности тяжелой МБР Р-36 / 8К67:

- два типа моноблочных ГЧ с комплексом средств преодоления ПРО (КСП ПРО);

- автономная система управления позволяющая выполнить удаленное управление пуском ракет из ШПУ с доворотом ракет на нужный азимут после выхода из ШПУ, что обеспечивает прицеливание ракет по любому азимуту;

- использование в качестве окислителя азотного тертоксида;

- плотная компоновка топливного отсека 2-й ступени - единый топливный отсек с разделением окислителя и горючего промежуточным днищем;

- применение прессованных химфрезетованных панелей и пустотелых шпангоутов в конструкции топливных баков обеспечило экономию массы;

- выполнен горячий наддут топливных баков из газогенераторов, работающих на компонентах основного топлива;

- для исключения невесомости запуск маршевого двигателя 2-й ступени производится при заранее запущенном рулевом двигателе ступени;

- за счет ампулизации топливной системы обеспечен большой срок хранения и высокая боеготовность ракеты;

- повышена выживаемость ракетного комплекса при первом ударе за счет рассредоточения ШПУ типа ОС.

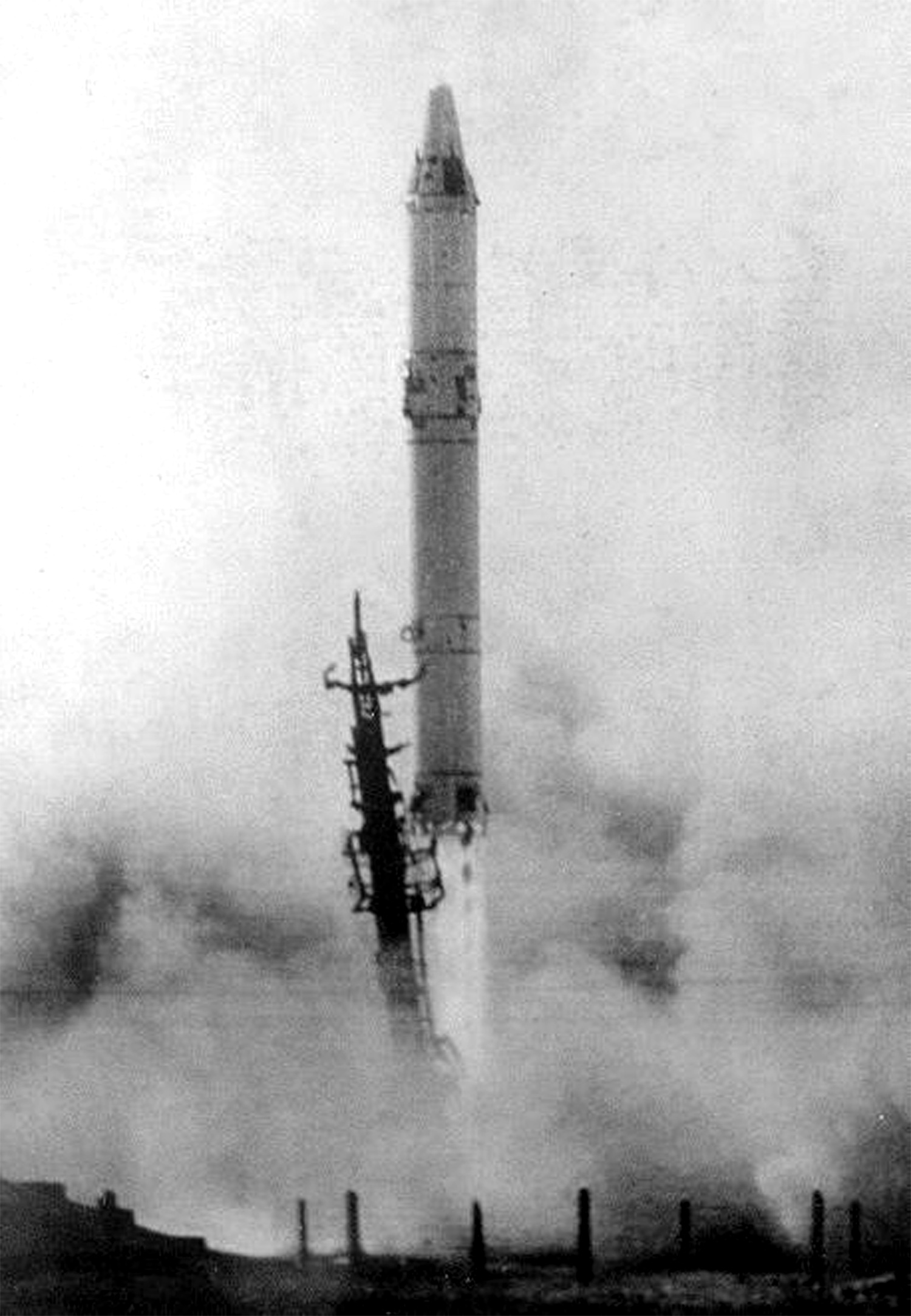

Постановлениями задавалось создание тяжелой МБР с комбинированной системой управления - автомномной инерциальной с радиокоррекцией. Ракета предназначалась для поражения особо важных целей мощными термоядерными зарядами, применяемыми в сочетании с комплексом средств преодоления ПРО противника. До 1965 г. МБР создавалась в конкуренции с тяжелой МБР УР-200 ОКБ-52 Челомея. При проектировании ракеты использовался ряд конструктивных решений, отработанных и проверенных на тяжелых ракетах первого поколения Р-16 и Р-16У, а также на ракете Р-26. Предполагалось применять ракеты из групповых ШПУ - в 1963 году такой вариант развертывания был отвергнут и на полигоне Байконур началось строительство одиночных ШПУ типа ОС.  Один из первых пусков ракеты Р-36 комплекса 8К67 / SS-9 SCARP с легкой ГЧ с наземного стартового стола (обработка MilitaryRussia.ru) | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

Т-5 / Т-V / изделие 233

Первая прямоидущая торпеда с ядерным боезарядом. Разработка торпеды с ядерным боезарядом Т-5 велась НИИ-400 (ЦНИИ "Гидроприбор", генеральный конструктор - А.М.Борушко) начиная с октября 1953 г. Главный конструктор (по данным ЦНИИ "Гидроприбор" и Колядина) - В.А.Калитаев и, позже, Г.И.Портнов.

Разработка ядерного заряда для торпеды калибром 533 мм РДС-9 велась в КБ-11 Минсредмаша СССР (ныне - ВНИИЭФ) под общим руководством Ю.Б.Харитона начиная с 1953 года. Боевая часть 19Т / "изделие 19" заряда РДС-9 и автоматика боевой части разрабатывались московским филиалом №1 КБ-11 (позже - КБ-25, ныне - ВНИИА), главный конструктор - Н.Л.Духов. Теоретическая проработка заряда велась Е.И.Забабахиным. М.Н.Нечаевым, разработчик заряда - Б.Д.Бондаренко. Конструкторская проработка - отдел №43 В.Ф.Гречишникова, позже - отделы Д.А.Фишмана и Л.А.Есина. Газодинамическая отработка велась под руководством В.К.Боболева. До проведения испытаний заряд и боевая часть 19Т / "изделие 19" прошли цикл газодинамических испытаний. В 1955 г. разработка боеприпаса передана вновь образованному КБ-25 (ныне - ВНИИА) под руководством Н.Л.Духова. Ведущий конструктор боевой части 19Т - К.Е.Бавыкин.

29 апреля 1954 г. письмом министра среднего машиностроения СССР В.Малышева на имя министра обороны СССР предлагался план испытаний торпед Т-5 с зарядом РДС-9. Постановлением Совмина СССР от 12 апреля 1955 г. предлагалось в сентябре-октябре 1955 г. выполнить на полигоне на Новой Земле два подрыва торпеды в стационарном положении - на малой глубине (8-12 метров) и на большой глубине (40-60 м) с мощностью около 5 кт. В первом взрыве предлагалось проверить воздействие на корабли и портовые сооружения, а во втором - на корабли. В 1956 г. предлагалось запустить торпеду Т-5 для уничтожения противолодочных заграждений перед пуском торпеды Т-15, дальность хода торпеды задавалась в 12 км (источник).

В течение 1955-1956 г.г. велись ходовые испытания торпед Т-5. Первая часть испытаниё включая проверку автоматики проходила на оз.Иссык-Куль. Вторая часть испытаний проходила на Ладожском озере. При проведении ходовых испытаний на Ладожском озере в инертном снаряжении в 4 выстрелах из 15 при прохождении примерно половины пути торпеда делала "мешок", преждевременно срабатывал гидростатический замыкатель, что равноценно выдаче команды на подрыв. Так же проблемой было обеспечить температурный режим специальной боевой части - от +5 до +25 град.С. в необогреваемых торпедных аппаратах.

Торпеда Т-5 / 53-58 в музее ВНИИЭФ в г.Саров - бывшем Арзамасе-16 (http://www.atrinaflot.narod.ru). | | | | | | | ДАННЫЕ НА 2025 г. (стандартное пополнение)

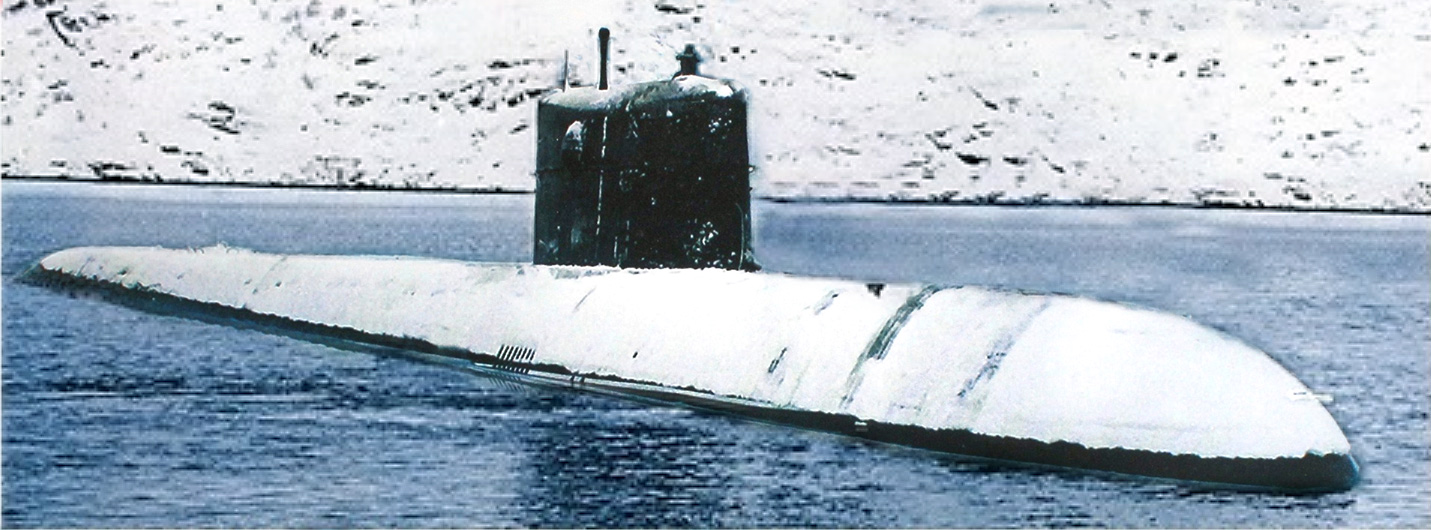

Комплекс пр.1851, лодка пр.18510 "Нельма" - X-RAY / NELMA

АС-23

пр.18511 "Палтус" - PALTUS

АС-21

АС-35

|   |

Атомная глубоководная станция / специальная атомная подводная лодка / глубоководное техническое средство (подобные наименования используются в некоторых источниках). Приказом Минсудпрома СССР от 1 июля 1970 т. ЦПБ «Волна» (впоследствии с 23.02.1974 г. - СПМБМ «Малахит») было определено головным КБ по проектированию глубоководных обитаемых технических средств освоения океана и в это бюро до конца года были переданы все работы по проектированию этих средств из других конструкторских бюро Минсудпрома. В 1972 г. в ЦПБ «Волна» под руководством главного конструктора Е.С.Корсукова были выполнены эскизные проекты глубоководных комплексов проектов 1910 и 1851, утвержденные постановлением Правительства СССР, которым определялись их основные тактико-технические элементы (ТТЭ), сроки создания и кооперация соисполнителей по проектам 1910 и 1851. В том же 1972 г. приказом министра Минсудпрома СССР главным конструктором проекта 1851 назначают С.М.Бавилина, а группа главного конструктора Е.С.Корсукова была сконцентрирована на создании проекта 1910. Головным исполнителем проектов определено ЦКБ "Волна" Минсудпрома СССР. Главный конструктор комплекса пр.1851 С.М.Бавилин. На должность заместителей Бавилин С.М. пригласил Терешкина В.М. и Дубницкого Д.Н., на должность ведущих конструкторов - Уварова В.А. и Дешкина Е.А., а главным конструктором энергетической установки - Романова Б.Л. При проектировании вероятно был учтен опыт эксплуатации глубоководного комплекса "Селигер".

Атомная глубоководная станция могла эксплуатироваться самостоятельно, но штатно её планировалось использовать с подводной лодкой-носителем. Лодка-носитель с АГС прибывала в район проведения работ, АГС расстыковывалась с лодкой-носителем и выполняла работы на дне самостоятельно. После чего пристыковывалась обратно к носителю для пополнения запасов либо в связи с прекращением работ.

В 1972 г. на Ленинградском адмиралтейском объединении начата подготовка к строительству АГС проектов 18510 и 1910. В 1973 г. завершен технический проект АГС пр.18510. После защиты технического проекта главным конструктором С.М.Бавилиным было предложено полностью изменить техпроект - особенно в части энергетической установки. Решение было поддержано заказчиком в лице Главкома ВМФ СССР С.Горшкова. В 1974 г. СПМБ Машиностроения и ЦПБ «Волна» были объединены в СПМБМ «Малахит», которому и было поручено сопровождение разработки и строительства АГС пр.1910 и комплекса пр.1851. В разработке АГС приняли участие специалисты ЦНИИ им.академика Крылова, ЦНИИКМ "Прометей" (конструкционные материалы), ЦНИИТС, ЦНИИСЭТ, ЛПО "Электросила" и др.

В качестве носителя АГС была определена переоборудованная ПЛАРК пр.675. Проект модернизации по пр.675Н был поручен ЛПМБ "Рубин". Флот выделил для модернизации по проекту ПЛАРК К-170 пр.675 11-й дивизии 1-й флотилии ВМФ СССР. После модернизации лодка получила название КС-86. Переоборудование ПЛА-носителя начато на СРЗ "Звездочка" в Северодвинске в январе 1973 г. и завершено в 1981 г.

В 1978 г. в сформированный ВМФ отряд гидронавтов для обучения были набраны 1-й и 2-й экипажи головной станции АС-23 комплекса пр.1851.

АГС пр.18511 "Палтус" - PALTUS (MilitaryRussia.Ru, ретушь фото ОСК).

| | | | | | |

|